城市轨道交通工程信息模型设计交付标准

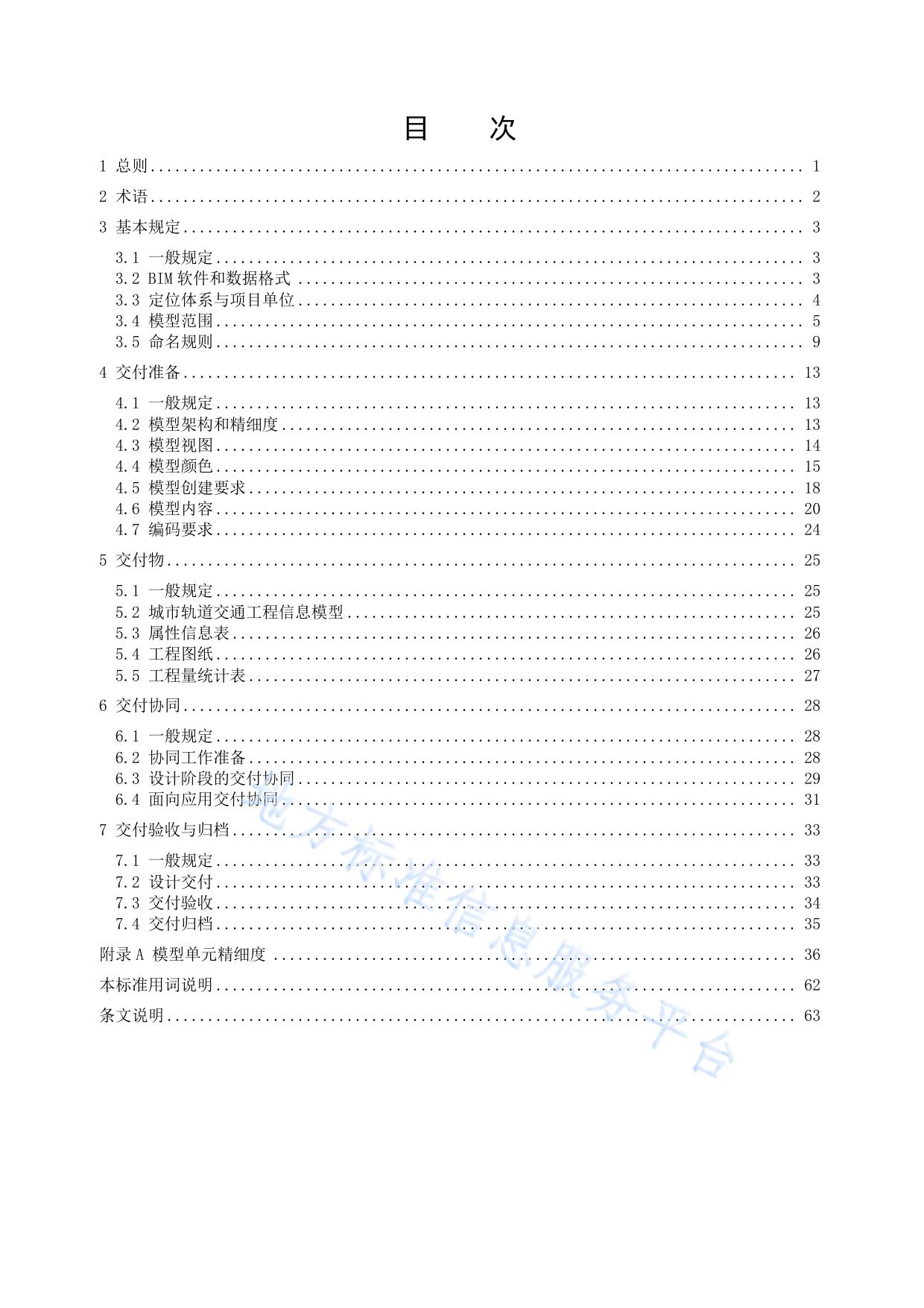

北京市地方标准 编 号:DB11/T 1890—2021 城市轨道交通工程信息模型 设计交付标准 Standard for design delivery of urban rail transit engineering information modeling (京津冀区域协同工程建设标准) 2021-09-30 发布 北京市规划和自然资源委员会 北京市市场监督管理局 2022-04-01 实施 联合发布 北 京 市 地 方 标 准 城市轨道交通工程信息模型设计交付标准 Standard for design delivery of urban rail transit engineering information model 编 号:DB11/T 1890—2021 主编单位:北京市轨道交通设计研究院有限公司 北京市轨道交通建设管理有限公司 天津轨道交通集团有限公司 石家庄市轨道交通有限责任公司 批准部门:北京市规划和自然资源委员会 北京市市场监督管理局 实施日期:2022 年 04 月 01 日 2021 北京 前 言 为推动城市轨道交通工程信息模型应用,提升城市轨道交通工程建设管 理水平,根据北京市规划和自然资源委员会《北京市“十三五”时期城乡规划标 准化工作规划》和北京市市场监督管理局《关于印发 2020 年北京市地方标准 制修订项目计划的通知》(京市监发〔2020〕19 号)的要求,标准编制组经广 泛调查研究,认真总结国内外城市轨道交通工程信息模型应用实践经验,吸 取科研成果,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。 本标准为京津冀区域协同工程建设地方标准,按照京津冀三地互认共享 的原则,由三地规划建设主管部门分别组织实施。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.交付准备; 5.交付物;6.交付协同;7.交付验收与归档。 本标准由北京市规划和自然资源委员会归口管理,北京市城乡规划标准 化办公室负责日常管理,北京市轨道交通设计研究院有限公司负责具体技术 内容的解释。 本标准执行过程中如有意见和建议,请寄送至北京市城乡规划标准化办 公室,以供今后修订时参考。(电话:55595000,邮箱:bjbb3000@163.com) 本 标 准 主 编 单 位:北京市轨道交通设计研究院有限公司 北京市轨道交通建设管理有限公司 天津轨道交通集团有限公司 石家庄市轨道交通有限责任公司 本 标 准 参 编 单 位:河北雄安轨道快线有限责任公司 天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司 北京城建设计发展集团有限公司 中国铁路设计集团有限公司 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 中铁建华北投资发展有限公司 北京市政建设集团有限责任公司 中铁七局集团有限公司 本标准主要起草人员:金 淮 张 波 张继菁 王 辉 周明科 马 骉 罗富荣 路宗存 郑习羽 唐 扬 布永忠 张全秀 陈海涛 李 进 张 江 曹伍富 张志伟 高银鹰 李宏安 苑露莎 张 蓉 张家玺 王浩任 杜新明 李泽慧 秦东平 安晓冬 马识途 马 玏 韩德志 冯世杰 孙会哲 张春辉 贾建平 段宪峰 郭 飞 张丽丽 洪 涛 赵 波 刘 璐 周 轶 田行宇 杨炳晔 本标准主要审查人员:杨广武 鲁丽萍 张佩竹 刘占省 向 敏 王成望 韩宝良 顾 明 王玉卿 赵雪峰 王 宁 王 平 目 次 1 总则 ................................................................................ 1 2 术语 ................................................................................ 2 3 基本规定 ............................................................................ 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 一般规定 ........................................................................ BIM 软件和数据格式 .............................................................. 定位体系与项目单位 .............................................................. 模型范围 ........................................................................ 命名规则 ........................................................................ 3 3 4 5 9 4 交付准备 ........................................................................... 13 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 一般规定 ....................................................................... 模型架构和精细度 ............................................................... 模型视图 ....................................................................... 模型颜色 ....................................................................... 模型创建要求 ................................................................... 模型内容 ....................................................................... 编码要求 ....................................................................... 13 13 14 15 18 20 24 5 交付物 ............................................................................. 25 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 一般规定 ....................................................................... 城市轨道交通工程信息模型 ....................................................... 属性信息表 ..................................................................... 工程图纸 ....................................................................... 工程量统计表 ................................................................... 25 25 26 26 27 6 交付协同 ........................................................................... 28 6.1 6.2 6.3 6.4 一般规定 ....................................................................... 协同工作准备 ................................................................... 设计阶段的交付协同 ............................................................. 面向应用交付协同 ............................................................... 28 28 29 31 7 交付验收与归档 ..................................................................... 33 7.1 7.2 7.3 7.4 一般规定 ....................................................................... 设计交付 ....................................................................... 交付验收 ....................................................................... 交付归档 ....................................................................... 33 33 34 35 附录 A 模型单元精细度 ................................................................ 36 本标准用词说明 ....................................................................... 62 条文说明 ............................................................................. 63 CONTENTS 1 General Provisions…………………………………………………………………………………………1 2 Terms ………………………………………………………………………………………………………2 3 Basic Requirements ………………………………………………………………………………………3 3.1 General Requirements…………………………………………………………………………………3 3.2 BIM Software and Data Format…………………………………………………………………3 3.3 Coordinate System and Project Unit…………………………………………………………………4 3.4 Modeling Content……………………………………………………………………………………5 3.5 Naming Rules………………………………………………………………………………………10 4 Delivery Preparation……………………………………………………………………………………13 4.1 General Requirements………………………………………………………………………………13 4.2 Model Framework and Level of Model Defintion…………………………………………………13 4.3 Model View…………………………………………………………………………………………14 4.4 Model Color…………………………………………………………………………………………15 4.5 Modeling Method……………………………………………………………………………………18 4.6 Model Elements………………………………………………………………………………………20 4.7 Coding Requirements…………………………………………………………………………………24 5 Deliverables…………………………………………………………………………………………………25 5.1 General Requirements…………………………………………………………………………………25 5.2 Urban Rail Transit Engineering Information Model…… ……………………………………………25 5.3 Attributes Template……………………………………………………………………………………26 5.4 Construction Drawings………………………………………………………………………………26 5.5 Quantity Take-off……………………………………………………………………………………27 6 Delivery Collaboration…………………………………...………………………………………………28 6.1 General Requirements…………………………..…...………………………………………………28 6.2 Preparation for Collaborative Work…………………………………………………………………28 6.3 Delivery Collaboration for Design Phase……………..….…………………………………………29 6.4 Delivery Collaboration for Applications…………….………………………………………………31 7 Deliverables Acceptance and Archiving…………………….....…………………………………………33 7.1 General Requirements………………………………….……………………………………………33 7.2 Design Delivery………………………………………..……………………………………………33 7.3 Delivery Acceptance……………………………………...…………………………………………34 7.4 Delivery Archive……………………………………...…………………………………………35 Appendix A Level of Model Defintion………………….…………………………………………………36 Explanation of Wording in This Standard………………….………………………………………………62 Addition:Explanation of Provisions…………………………………………………………………………63 1 总则 1. 0. 1 为规范京津冀城市轨道交通工程信息模型设计交付,提高信息模型的 应用水平,制定本标准。 1. 0. 2 本标准适用于新建、改建、扩建京津冀城市轨道交通工程设计中应用 信息模型建立和交付设计信息,以及各参与方之间和内部信息传递的过程。 1. 0. 3 城市轨道交通工程信息模型设计交付应与 BIM 报建审批和施工图 BIM 审图工作衔接,与城市信息模型(CIM)平台融动联通。 1. 0. 4 城市轨道交通工程信息模型设计交付,除应符合本标准外,尚应符合 国家及地方现行有关标准的规定。 1 2 术语 2. 0. 1 城市轨道交通工程信息模型 urban rail transit engineering information modeling 城市轨道交通工程全生命期或其中部分阶段所形成的描述建筑(物理实 体)本体特征的信息集合。 2. 0. 2 设计交付 design delivery 根据工程项目的应用需求,将设计信息传递给需求方的行为。 2. 0. 3 设计信息 design information 城市轨道交通工程设计所形成的描述城市轨道交通(物理实体)本体特 征的信息集合。 2. 0. 4 应用需求 application requirements 依据工程操作目标而确定的对于城市轨道交通工程信息模型的需求。 2. 0. 5 协同 collaboration 基于模型进行数据共享及相互操作的过程。 2. 0. 6 工程对象 engineering object 构成轨道交通工程的建筑物、系统、设施、设备、零件等物理实体的集 合。 2. 0. 7 模型精细度 level of model definition 轨道交通工程信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。 2. 0. 8 几何表达精度 level of geometric detail 模型单元在视觉呈现时,几何表达真实性和精确性的衡量指标。 2. 0. 9 信息深度 level of information detail 模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。 2 3 基本规定 3.1 一般规定 3. 1. 1 城市轨道交通工程信息模型设计交付应包括设计阶段的交付和面向应 用的交付。交付应包含交付准备、交付物、交付协同、交付验收与归档等方 面内容。 3. 1. 2 城市轨道交通工程设计应包括方案设计、初步设计和施工图设计等阶 段,信息模型的交付准备、交付物、交付协同、交付验收与归档应满足各阶 段设计深度的要求。 3. 1. 3 面向应用的交付宜包括城市轨道交通工程全生命期内有关设计信息的 各项应用,信息模型的交付准备、交付物、交付协同、交付验收与归档应满 足应用需求。 3. 1. 4 城市轨道交通工程信息模型设计交付过程中,应根据设计信息建立模 型,并输出交付物,交付协同应以设计各阶段交付物为依据,工程各参与方 应基于协调一致的交付物进行协同。 3.2 BIM 软件和数据格式 3. 2. 1 城市轨道交通工程 BIM 软件和数据格式应符合下列规定: 1 BIM 软件应满足区间(隧道、高架、路基)、轨道、道床、区间内系 统设备等沿线路空间曲线敷设的模型单元创建要求; 2 限于工程对象特殊性确需采用多种软件建模时,交付时应转换为统一 数据格式; 3 BIM 软件及数据格式应满足数据集成与应用要求。 3. 2. 2 BIM 软件应具有相应的专业功能和数据互用功能。 3. 2. 3 BIM 软件的专业功能应符合下列规定: 1 满足专业或任务要求; 3 2 符合相关工程建设标准及强制性条文; 3 宜支持专业功能定制开发。 3. 2. 4 BIM 软件的数据互用功能应至少符合下列规定之一: 1 支持开放的数据交换标准; 2 支持与相关软件的数据交换; 3 支持数据互用功能定制开发。 3.3 定位体系与项目单位 3. 3. 1 城市轨道交通工程信息模型应采用城市直角坐标系和高程系统,并与 设计图纸保持一致。 3. 3. 2 城市轨道交通工程信息模型的项目基准点应能实现坐标系的转换,满 足数据集成要求。 3. 3. 3 车站和车辆基地建筑单体模型创建时宜采用轴网交点作为项目基准点。 区间模型的项目基准点宜与临近车站模型保持一致。 3. 3. 4 项目所有模型应使用统一的单位和度量制,单位名称和精度可进行统 一规定,应符合下列规定: 1 绘制模型时以毫米(mm)为单位,并保留三位小数;当尺寸参数需要 以明细表形式汇总导出时,可根据需要将毫米单位转化为成果参数需要的单 位; 2 标高以米(m)为单位,保留小数点后三位有效位数字; 3 坡度、角度等以度(°)为单位,保留小数点后三位有效位数字; 4 尺寸标注中的数据以毫米(mm)为单位,保留整数有效位数字; 5 以长度计算的成果参数以米(m)为单位; 6 以面积计算的成果参数以平方米(m2)为单位; 7 以体积计算的成果参数以立方米(m³)为单位; 8 以重量计算的成果参数以吨(t)或千克(kg)为单位; 4 9 以自然计量单位计算的成果参数以个、套、块、座、组、台、次、环 等为单位; 10 无法以具体数量进行表达的成果参数以宗、项等为单位。 3.4 模型范围 3. 4. 1 设计单位应进行全过程 BIM 设计,优化设计方案。 3. 4. 2 城市轨道交通工程方案设计、初步设计和施工图设计等阶段的模型数 据应具有连续性,宜基于上一阶段模型创建。 3. 4. 3 方案设计阶段应采用模型分析设计方案的总体平衡、运营功能、工程 规模、工程投资等,验证项目可行性,落实外部条件、稳定线路站位。各工 程部位的交付模型范围和设计深度应符合表 3.4.3 的规定。 表 3.4.3 方案设计阶段各工程部位建模专业 专业 车 站 设计深度 区 间 车 辆 基 地 控 制 中 心 主 变 电 站 场地 △ △ △ △ 初步表达城市自然地理现状、地形、地貌等 △ 初步表达拟建场地的地质构造、不良地质和 ○ ○ ○ ○ ○ 地质 特殊岩土分布、场地土类别和场地类型、地 下水类型等 初步表达线路走向、特殊线(路)段路位置 △ △ — — — 路基 等 △ △ △ △ 结构 初步表达线路走向、施工方法和结构形式等 △ △ △ — — — 桥梁 初步表达线路走向、桥梁形式等 初步表达建筑形式、建筑规模、建筑外观、 △ △ △ △ — 建筑 功能分区等 注:1.根据需要采集未建模专业的工程相关信息;可结合设计深度增加建模和提交的专业。 2.表中“ ”表示应具备,“○”表示可具备,“—”表示可不具备。 3. 4. 4 初步设计阶段应采用模型对设计方案要素或重大技术问题的解决方案 进行综合技术经济分析。 3. 4. 5 初步设计模型应根据方案设计阶段交付模型进行创建。各工程部位的 交付模型范围和模型深度应符合表 3.4.5 的规定。 专业 表 3.4.5 初步设计阶段各工程部位建模专业 区 车 设计深度 站 间 5 车 辆 控 制 主 变 场地 地质 轨道 限界 路基 结构 桥梁 建筑 装饰装修 人防 安检和安 防 导向标识 办公自动 化系统 通风、空 调与供暖 给排水及 消防 动力照明 电梯与自 动扶梯 站台门 供电 通信 能够初步表达城市自然地理现状、地形、地 貌、施工占地情况等 能够初步表达拟建场地的地质构造、不良地 质和特殊岩土分布、场地土类别和场地类 型、地下水类型等 能够初步表达轨道结构选型及结构设计、铺 轨基地与轨道施工方法等 能够初步表达疏散平台、轨旁设备的布置及 构造做法等 能够初步表达路基一般设计内容、主要加固 和防护方案、路基排水设计、特殊线(路) 段路基处理方案等 能够初步表达车站或区间主体的施工方法、 结构形式、主要技术措施、主要监控量测布 置等 能够初步表达高架车站和区间的桥梁形式、 施工方法等 能够初步表达车站建筑的主要特征、换乘方 式、功能分区和平面布置等,以及区间地面 设施分布和车辆段建筑规模、建筑分布、功 能分区等 能够初步表达各区域装修控制标高、装修样 式等 能够互补表达防护单元设置、主要设备布置 等 能够初步表达安检机、安检柜等安检设备的 布置 能够初步表达标识标牌安装位置等 续表 3.4.5 能够初步表达管线敷设方案、机房设备布置 等 能够初步表达系统空间布置情况、设备机房 布置情况、减震降噪措施、管道材料和保温 措施等 能够初步表达给水系统布置、排水系统布 置、泵房内设备及管道布置、气体灭火管道 及设备布置等 能够初步表达动力与照明系统、配电箱位 置、照明设备布置等 能够初步表达设备选型及配置、电扶梯布置 等 能够初步表达标准门单元布置等 能够初步表达供电制式、设备孔洞、箱柜布 置等 能够初步表达管线路由、设备布置等 6 基 地 中 心 电 站 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ — — — ○ ○ — — — △ ○ — — △ △ △ △ △ △ △ — — — △ △ △ △ △ ○ — ○ ○ ○ ○ — — — △ — ○ ○ — △ — ○ ○ — ○ — ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ — △ △ — △ — — — — ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ — — 信号 自动售检 票 火灾自动 报警系统 综合监控 环境与监 控系统 乘客信息 系统 ○ ○ ○ ○ ○ △ — △ ○ — ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — 能够初步表达系统功能及构成、设备位置等 ○ ○ — — — 能够初步表达系统设备布置等 △ — — ○ — 能够初步表达管线路由、设备布置等 能够初步表达车站和控制中心的设备、管线 布置等 能够初步表达站厅、站台、车辆段和控制中 心的设备布置 能够初步表达车站综合监控布置、控制室设 备布置等 能够初步表达各车站、车辆基地和控制中心 △ △ △ △ △ 的门禁设备布置等 能够初步表达系统构成及功能、设备选型及 △ ○ △ △ — 综合管线 配置、设备空间布置等 能够初步表达站场建筑物布置、土建设备分 — — △ — — 站场 布等 车辆段工 能够初步表达车辆基地的车辆检修、清洗设 — — ○ — — 艺 备布置等 注:1. 综合考虑建模软件性能、BIM 应用需要等因素,钢筋和小尺寸的线材、线管等可不创建 模型; 2.本阶段综合管线应考虑车站、车辆基地和控制中心公共区的供电、通信、信号、综合监控 等专业的桥架,房间内设备可根据需要示意; 3.根据需要采集未建模专业的工程相关信息; 4.表中“ ”表示应具备,“○”表示可具备,“—”表示可不具备。 门禁系统 3. 4. 6 施工图设计阶段应采用模型对设计方案进行模拟及检查,优化方案中 的技术措施、工艺做法、用料等,在初步设计阶段的基础上辅助编制施工和 安装设计文件。 3. 4. 7 施工图设计阶段模型宜根据初步设计阶段交付模型进行创建。各工程 部位的交付模型范围和模型深度应符合表 3.4.7 的规定。 表 3.4.7 施工图设计阶段各工程部位建模专业 专业 场地 地质 轨道 轨旁 限界 设计深度 能够表达城市自然地理现状、地形、地貌、 施工占地情况等 能够表达拟建场地的地质构造、不良地质和 特殊岩土分布、场地土类别和场地类型、地 下水类型等 能够表达轨道结构选型及结构设计、铺轨基 地布置、长轨条布置等 能够表达疏散平台、声屏障和防护网的布置 及构造做法等 能够初步表达疏散平台、轨旁设备的布置及 7 车 站 区 间 车 辆 基 地 控 制 中 心 主 变 电 站 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ — — — △ △ — — △ △ △ — — 路基 结构 桥梁 建筑 装饰装修 人防 安检和安 防 导向标识 办公自动 化系统 通风、空 调与供暖 给排水及 消防 动力照明 电梯与自 动扶梯 站台门 供电 通信 信号 自动售检 票 火灾自动 报警系统 综合监控 环境与监 控系统 乘客信息 系统 门禁系统 构造做法等 能够表达路基结构、排水系统、路基附属工 程的施工方案和要求等 能够表达车站或区间主体的施工方法、结构 形式、主要技术措施(含防水)、主要监控 量测布置等 能够表达高架车站和区间的桥梁形式、施工 方法、主要技术措施(含防水)等 能够表达车站建筑的主要特征、换乘方式、 功能分区和平面布置等,以及区间地面设施 分布和车辆段建筑规模、建筑分布、功能分 区等 能够表达建筑物的墙地面做法、建筑柱材 质、吊顶类型、门窗和护栏选型等 能够表达防护单元设置、主要设备布置等 能够表达安检设备(安检机、安检柜等)和 安防设备(视频采集设备、机柜等)布置等 — △ — — — △ △ △ △ △ — △ — — — △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ — △ △ — 续表 3.4.7 能够表达标识标牌类型和安装位置等 △ — △ △ — 能够表达管线敷设方案、机房设备布置等 △ — △ △ — 能够表达系统管道布置、设备布置等 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能够表达电扶梯位置、工艺布置等 △ — △ △ — 能够表达标准门单元布置、预埋件布置等 能够表达设备与电缆布置、接地装置布置、 设备孔洞及预埋件、牵引网布置、环控电柜 排列、电箱布置等 能够表达各子系统的通信管线布置、光缆线 路、设备布置等 能够表达室内外设备布置、管线预埋、电缆 线路等 能够表达各车站、控制中心的设备、管线布 置等 能够表达站厅、站台、车辆段和控制中心的 设备布置 能够表达车站综合监控布置、控制室设备布 置等 △ — — — — △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ — △ 能够表达各子系统室内外管道布置、泵房内 设备及管道布置、气体灭火管道及气瓶间设 备布置等 能够表达箱柜布置、桥架敷设、灯具布置等 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能够表达系统功能及构成、设备位置等 △ △ — — — 能够表达系统设备布置等 △ — — ○ — 能够表达各车站、车辆基地和控制中心的门 △ △ △ △ △ 8 禁设备布置 能够表达综合支吊架的细部构造、安装形式 △ △ △ △ — 综合管线 等 △ — — — — 站场 能够表达站场内设施设备分布等 车辆段工 能够表达车辆基地的车辆检修、清洗设备布 △ — — — — 艺 置等 注:1. 综合考虑建模软件性能、BIM 应用需要等因素,钢筋和小尺寸的线材、线管等可不创建 模型; 2.本阶段由负责深化设计和加工的单位进行计算分析并完善综合管线的支吊架模型; 3. 表中“ ”表示应具备,“○”表示可具备,“—”表示可不具备。 3.5 命名规则 3. 5. 1 信息模型及交付物的命名应简明且易于辨识。 3. 5. 2 模型单元及其属性命名应符合下列规定: 1 宜使用汉字、 英文字符、数字、半角下划线“_”和半角连字符“-”的组合; 2 字段内部组合宜使用半角连字符“-”,字段之间宜使用半角下划线“_” 分隔; 3 各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。 3. 5. 3 轨道交通工程构件级模型单元的命名应应符合下列规定: 1 宜包含设计图纸中的设施设备的名称、编号等信息; 2 命名应清晰易懂,能够快速获取设施设备名称、规格基本参数等信息, 宜由类型名称、位置、材质、规格型号等组成。 3. 5. 4 模型文件命名应由项目代码、阶段代码、工程区域代码、专业代码、 版本代码和描述等字段依次组成。各字段以半角下划线“_”隔开,并符合下列 规定: 1 项目代码、阶段代码、工程区域代码和专业代码等,应与线路设计总 体发布的“信息代码规定”保持一致; 2 项目代码应采用轨道交通建设管理的统一编码,宜使用数字、汉字、 字母等的组合; 3 阶段代码宜采用对应阶段的汉字或英文简写(方案设计—FS;初步设 计—CS;施工图设计—SS); 9 4 工程区域代码应采用轨道交通建设管理的统一编码,由工点类型和顺 序号组成,宜使用数字、汉字、字母等的组合。工点类型缩写:车辆段-CLD; 停车场-TCC;车站-CZ;区间-QJ;控制中心-KZZX;主变电站-ZB;综合管 廊、电力管沟等随轨工程-SG; 5 专业代码应采用对应专业的汉字或英文简称,与该线路的图纸命名保 持一致,整合全专业的模型专业代码可采用“ZH”。设计专业代码可按表 3.5.4 执行; 表 3.5.4 专业代码 序号 一级专业名称 二级专业名称 专业代码 建筑 JZ 导向标识 DX 3 广告商业 GGSY 4 管线综合 GZ 1 2 建筑 5 装饰 装饰 ZS 6 景观绿化 景观绿化 JL 7 结构 结构(地上和地下) JG 8 桥梁 桥梁 QL 9 防水 防水 FS 10 工程筹划 工程筹划 CH 11 供电系统及变电所 QD 12 牵引网 QYW 杂散电流 ZD 14 电力监控 DJ 15 电能质量管理 DN 16 电源整合 DH 13 供电 17 低压配电 动力照明 DZ 18 给排水 给排水 GX 19 暖通空调 暖通空调 NT 20 动力 动力 DR 21 声屏障 声屏障 PZ 22 车辆 车辆 CL 23 线路 线路 XL 10 行车 XC 轨道 GD 限界 XJ 27 轨旁设备 GP 28 路基 LJ 站台门 PSD 30 电扶梯 FT 31 安检 AJ 24 行车 25 26 29 轨道及限界 车站设备 续表 3.5.4 32 通信 33 通信 TX 乘客信息 PIS 34 安防 安防 AF 35 信号 信号 XH 36 自动售检票 自动售检票 AFC 37 火灾报警 FAS 38 环境与设备监控 BAS 综合监控 ISCS 40 办公自动化 OA 41 门禁 ACS 39 自动化与系统集成 42 人防 人防 RF 43 站场 站场 ZC 44 车辆段工艺 车辆段工艺 GY 45 系统工艺 系统工艺 XTGY 46 信息系统 信息系统 MIS 47 经济 经济 JJ 48 交通衔接 交通衔接 JTXJ 49 客流 客流 KL 50 交通规划 交通规划 JTGH 6 版本代号宜采用识别版本的简要称号,可采用字母或字母与数字的组 合; 7 描述应包括软件名称及软件版本、提交时间等信息。 11 3. 5. 5 城市轨道交通工程信息模型相关电子文件可按文件夹形式分类管理, 文件夹命名宜包括项目名称、设计阶段和文件夹类型等信息。文件夹类型可 包括工作中、共享、出版、存档、外部参考和资源等六个分类。 12 4 交付准备 4.1 一般规定 4. 1. 1 信息模型交付准备过程中,应根据设计阶段的应用需求选取适宜的模 型精细度,确定模型表达方式,并根据设计信息输入模型要素。 4. 1. 2 模型单元应以几何信息和属性信息表达工程对象的设计信息,可使用 二维图形、文字、文档、多媒体等方式补充和增强表达工程对象信息。 4. 1. 3 城市轨道交通工程信息模型应能通过命名规则、 分类编码和颜色配置 等,快速识别模型单元及其所表达工程对象。 4. 1. 4 每条城市轨道交通线路的各专业宜使用统一的 BIM 设计软件,并最终 交付统一格式、可编辑的模型。 4. 1. 5 模型单元的几何信息与属性信息不一致时,应优先采信属性信息。 4.2 模型架构和精细度 4. 2. 1 城市轨道交通工程信息模型所包含的模型单元应分级建立。模型单元 分级应符合表 4.2.1 规定。 表 4.2.1 模型单元分级表 模型单元分级 项目级模型单元 功能级模型单元 构件级模型单元 零件级模型单元 模型单元信息 承载项目、子项目或局部建筑信息 承载完整功能的模块或空间信息 承载单一的构/配件或产品信息 承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息 4. 2. 2 根据模型精细度加深,不同级别模型单元的几何形体的表达应逐步完 善、细化,工程信息的内容应逐步递增。 4. 2. 3 轨道交通工程设计信息模型的模型精细度等级分为四个等级,应符合 表 4.2.3 的规定。 13 表 4.2.3 模型精细度等级划分表 精细度等级 英文名 1.0 级精细度 Level of Model Definition 1.0 Level of Model Definition 2.0 Level of Model Definition 3.0 Level of Model Definition 4.0 2.0 级精细度 3.0 级精细度 4.0 级精细度 代号 包含的 最小模型单元 LOD1.0 项目级模型单元 LOD2.0 功能级模型单元 LOD3.0 构件级模型单元 LOD4.0 零件级模型单元 适用阶段 此等级模型可用于方案设计 阶段 此等级模型可用于初步设计 阶段 此等级模型可用于施工图设 计阶段 此等级模型可用于施工深化 及运营阶段 4. 2. 4 设计阶段信息模型的模型精细度应符合下列规定: 1 方案设计阶段模型精细度等级不宜低于 LOD1.0; 2 初步设计阶段模型精细度等级不宜低于 LOD2.0; 3 施工图设计阶段模型精细度等级不宜低于 LOD3.0。 4. 2. 5 根据具体工程需求及设计阶段的划分情况,可在基本等级之间扩充模 型精细度等级。 4.3 模型视图 4. 3. 1 模型视图宜区分基本视图和临时视图,应符合下列规定: 1 基本视图应执行本标准视图表达要求,临时视图宜结合工程实际需求 参照执行; 2 模型视图宜在本标准基础上结合工程实际需求,在具体工程的 BIM 技 术文件中补充详细规定; 3 复杂工程节点宜增加三维成果辅助表达。 4. 3. 2 模型视图结构宜设 3 级树状结构,不宜多于 4 级。视图名称宜由数字、 文字或者字母组成,半角连字符“-”隔开,命名宜符合下列规定: 1 第一层级模型视图名称为固定规则命名:“专业序号+专业名称”; 2 第二层级模型视图名称为固定名称命名:01-三维视图、02-平面视图、 03-立面视图、04-剖面视图; 14 3 第三层级模型视图命名为自定义命名,用于进一步说明文件中的内容, 可根据实际工程管理需要,由“专业代码+二级视图序号+三级视图序号+描述” 组成。 4. 3. 3 模型应根据工程制图要求,在二维视图中设置线条名称、线条样式、 线条颜色、线条宽度和标注样式。 4. 3. 4 设计单位宜结合工程制图要求,在设施设备的构件级模型单元中设置 二维图例。 4.4 模型颜色 4. 4. 1 模型颜色的设置方法应一致,避免配色方法交叉使用所导致的模型整 合时的颜色错乱。 4. 4. 2 模型单元应根据工程对象的系统分类设置颜色,并符合下列规定: 1 一级系统之间的颜色应差别显著,便于视觉区分,且不宜采用红色系; 2 二级系统应分别采用从一级系统的色系的不同颜色; 3 消防相关的功能级模型单元及消防救援场地、救援窗口等应采用红色 系。 4. 4. 3 城市轨道交通工程的各专业模型颜色应统一要求,并符合下列规定: 1 地上环境建(构) 筑物模型的颜色应模拟实物效果,可现场采集实景 照片作为模型素材; 2 地质模型的颜色应体现地质分层和岩土特征; 3 市政管线模型的颜色应便于区分不同管道系统,宜与二维图纸的管线 颜色保持一致,可按照表 4.4.3-1 执行; 专业 市政管线 表 4.4.3-1 市政管线模型颜色 名称 颜色 电力 R:255 G:0 通信 R:0 15 B:255 G:255 B:0 续表 4.4.3-1 给水 R:0 排水 R:159 G:72 燃气 R:0 热力 R:255 G:127 B:0 工业 R:127 G:103 B:207 综合管廊 G:0 B:255 B:0 G:200 B:144 R:0 G:0 B:0 4 城市规划用地控制线的模型颜色应符合表 4.4.3-2 的规定; 专业 规划控 制线 名称 表 4.4.3-2 规划控制线模型颜色 颜色 备注 规划红线 R:255 G:0 规划绿线 R:0 G:255 B:0 规划蓝线 R:0 G:0 B:255 规划黑线 R:0 G:0 B:0 规划橙线 R:255 G:125 B:0 重大危险设施的安全防护范围界线 规划黄线 R:255 G:255 B:0 基础设施用地控制界线 规划紫线 R:125 G:0 历史文物保护范围界线 B:0 城市道路用地规划控制线 城市各类绿地范围的控制线 城市各级河、渠道用地规划控制线 城市电力的用地规划控制线 B:255 5 机电设备系统的管线、桥架的模型颜色应满足模型展示美观和直观区 分各专业、系统的需求,可按表 4.4.3-3 执行; 专业 表 4.4.3-3 管线、桥架模型颜色 名称 颜色 给水系统 R:0 污水系统 R:255 G:255 B:0 压力污水系统 给排水 气灭 R:0 废水系统 G:153 B:76 G:255 B:191 R:255 G:0 压力废水系统 B:255 R:153 G:114 B:0 消防系统 R:255 G:0 B:0 喷淋系统 R:255 G:0 B:0 通气系统 R:0 气灭管道 R:255 G:0 16 G:255 B:0 B:128 续表 4.4.3-3 VRV 暖通 电气 冷媒管 R:128 G:64 B:64 冷凝水管 R:255 G:0 B:255 大系统-新风 R:0 G:255 B:255 大系统-送风 R:0 G:0 大系统-排风 R:255 G:128 B:0 大系统-回风 R:255 G:0 大系统-排烟 R:255 G:255 B:128 小系统-排风 R:255 G:128 B:0 小系统-送风 R:0 小系统-加压送风 B:255 B:255 G:138 B:0 R:255 G:0 B:0 小系统-回风 R:255 G:128 B:255 小系统-排烟 R:255 G:255 B:128 小系统-空调新风 R:0 G:128 B:192 小系统-新风 R:0 G:255 B:0 冷却水系统 R:0 G:30 冷冻水系统 R:127 G:191 B:255 综合监控/门禁桥架 R:153 G:102 B:204 B:170 ISCS 桥架 R:204 G:0 通信桥架 R:255 G:127 B:127 信号/AFC 桥架 R:127 G:159 B:255 FAS 桥架 R:255 G:127 B:223 AFC 桥架 R:128 G:128 B:255 动照桥架 R:153 G:133 B:76 高压电桥架 R:255 G:128 B:128 母线 R:62 G:62 B:51 B:62 6 土建及系统末端设备的模型颜色应准确反映实物特点。用于成果展示 时,可兼顾展示美观和区分专业的需求对模型统一设置颜色。土建设施颜色 可按表 4.4.3-4 执行; 17 表 4.4.3-4 土建设施及系统末端 名称 专业 颜色 墙 R:0 梁 R:255 G:255 B:0 板 R:0 柱 R:255 G:0 B:255 结构基础 R:150 G:0 B:150 支护结构(混凝土构件) R:150 G:0 B:150 支护结构(钢支撑、立柱) R:255 G:50 B:50 车站 G:153 B:76 G:255 B:191 7 装修模型的颜色应准确反映装修方案。 4.5 模型创建要求 4. 5. 1 各专业模型创建时,应赋予正确的材质信息。不同材质工程对象的模 型单元应各自表达。 4. 5. 2 各专业模型单元的模型精细度、扣减规则宜符合工程量统计、施工进 度表达和分专业展示模型的要求。 4. 5. 3 各类模型单元的创建方法,宜符合基于模型进行项目管理、竣工交付 和运维管理的要求。 4. 5. 4 模型单元拆分按照从整体到局部的原则进行拆分,拆分前应进行工程 管理规划,满足模型应用需要。 4. 5. 5 环境建(构)筑物模型的创建应符合下列规定: 1 宜采用 BIM 软件、 倾斜摄影等技术创建地上模型,模拟真实建设环境; 2 建筑物(地上部分)宜以一栋为一个单位进行创建; 3 建筑物的地下结构模型宜单独创建,应包含材质、名称等信息; 4 市政管线宜基于物探资料采用自动化方式生成,应包含管道材质、介 质、管径、产权单位、联系方式等信息; 5 交通路网应包括道路、轨道交通及桥梁、道路附属设施等模型单元, 各类交通标志线、交通设施的位置及几何尺寸应与实地一致; 18 6 工程建设影响范围之外的临时建(构)筑物可不建模; 7 数据格式应符合城市信息模型(CIM)平台的要求。 4. 5. 6 地质模型的创建应符合下列规定: 1 可用以勘察资料中的地质剖面图和钻孔数据为依据,拉伸或拟合地质 模型; 2 宜采用专业地质建模工具建模,并提供可集成的通用数据格式; 3 地质体应包含岩土编号,岩土试验参数应提供规范的土工试验参数表; 4 地铁结构轮廓范围内、外的地质模型宜分开绘制,便于查看结构边缘 的地质条件。 4. 5. 7 市政管线模型管线改移部分的创建应符合下列规定: 1 对管井进行建模,井盖标识内容与现场保持一致; 2 管线涉及改移的区段应断开、单独创建,并可与各期改移模型整合; 3 模型应包含管道类型、介质、管径、产权单位、联系方式等基本信息, 以及所属征占地的地块编号信息。 4. 5. 8 交通导改模型的创建应符合下列规定: 1 建立水马、风火轮、交通指示牌等模型,表达导改路由; 2 模型包含导改编号、道路名称、导改性质等信息; 3 交通导改的区段应与未导改部分断开、单独创建,并可与各期导改模 型整合。 4. 5. 9 施工图设计阶段的建筑、结构专业模型的创建应符合下列规定: 1 各类模型构件应包含满足工程计量要求和形象进度统计的参数; 2 结构板、墙应分块独立绘制,结构柱在楼层处应断开绘制; 3 建筑墙底部应在结构板上,建筑墙顶部应在梁底或板底;应区别不同 材质墙体; 4 墙、梁、板、柱等构件应添加材质信息,能通过模型外观快速识别建 19 筑构件和结构构件; 5 结构层、建筑面层应分开独立绘制。 4. 5. 10 施工图设计阶段的机电设备系统模型的创建应符合下列规定: 1 暖通管道应添加厚度参数,便于工程量统计和加工下料,有保温的管 道应在管线综合调整完成后创建保温模型; 2 重力管道模型创建时应按设计图纸考虑坡度,其他管道酌情考虑; 3 设备商提供对应设施设备构件模型前,设计单位应以等轮廓尺寸的模 型实体表达设备的空间占位; 4 桥架模型创建时转弯半径应考虑线缆型号及弯曲性能,水管、风管模 型创建时,应考虑加工、安装基本要求; 5 各设备系统模型均应包含专业属性,便于进行图层控制。 4.6 模型内容 4. 6. 1 城市轨道交通工程信息模型应包括下列内容: 1 模型单元的系统分类; 2 模型单元的命名; 3 模型单元的关联关系; 4 模型单元的几何信息及几何表达精度; 5 模型单元的属性信息及信息深度; 6 属性值的数据来源。 4. 6. 2 模型信息应包括下列内容: 1 几何信息:尺寸、定位、空间拓扑关系等; 2 属性信息:名称、规格型号、材质、工程量、功能与性能技术参数, 以及系统类型、资产类别等。 4. 6. 3 模型信息的录入方法应符合下列规定: 1 需要进行统计、分析的属性信息,宜录入模型或提供属性信息表,利 20 用 BIM 数据集成与管理平台关联至模型; 2 只需满足查询需求的属性信息,可采用 BIM 数据集成与管理平台建立 模型和信息来源(图纸、文档、表格等)的关联关系。 4. 6. 4 模型单元的系统分类应满足城市轨道交通资产交付及运营管理需求, 并宜符合下列规定: 1 模型单元的系统分类应简洁、无歧义; 2 模型单元的系统分类应采用线分类法,按选定的属性划分为多个层级, 同层级类别互不重复、互不交叉,不同层级类别之间具有隶属关系; 3 模型单元的系统分类宜采用专业、系统、子系统/设施设备、组成零件 的层级结构; 4 模型单元的系统分类应表示在属性信息中,分类应与该项目的设计图 纸专业划分保持一致。 4. 6. 5 具有关联的模型单元应表明直接关联关系。并应符合下列规定: 1 属于建筑、结构、桥梁等设施系统的模型单元应符合下列规定: 1)构件级模型单元宜表明直接的连接关系; 2)零件级模型单元宜表明直接的从属关系。 2 属于机电、供电、弱电等设备系统的模型单元应符合下列规定: 1)功能级模型单元和构件级模型单元宜表明直接的控制关系; 2)无控制关系的构件级模型单元宜表明直接的连接关系; 3)零件级模型单元宜表明直接的从属关系。 4. 6. 6 模型单元的几何信息应符合下列规定: 1 选取适宜的几何表达精度呈现模型单元几何信息; 2 在满足模型设计深度和应用需求的前提下,应选取较低等级的几何表 达精度; 3 同一工程项目内,根据工程项目的应用需求,不同的模型单元可选取 21 不同的几何表达精度; 4 模型单元无论采用哪种等级的几何表达精度,均不应超过自身的空间 占位范围。 4. 6. 7 几何表达精度的等级划分应符合表 4.6.7 的规定。 表 4.6.7 几何表达精度的等级划分 等级 英文名 代号 1 级几何精度 Level 1 of Geometric Detail G1 2 级几何精度 Level 2 of Geometric Detail G2 3 级几何精度 Level 3 of Geometric Detail G3 4 级几何精度 Level 4 of Geometric Detail G4 几何表达精度要求 满足二维化或符号化识别需求的几何表 达精度 满足空间占位,主要颜色等粗略识别需求 的几何表达精度 满足建造安装流程、采购等精细识别需求 的几何表达精度 满足高精度渲染展示、产品管理、制造加 工准备等高精度识别需求的几何表达精 度 4. 6. 8 信息深度的等级划分应符合表 4.6.8 的规定。 表 4.6.8 信息深度等级划分 等级 英文名 代号 1 级信息深度 Level 1 of Information Detail N1 2 级信息深度 Level 2 of Information Detail N2 3 级信息深度 Level 3 of Information Detail N3 4 级信息深度 Level 4 of Information Detail N4 信息深度要求 宜包含项目信息、身份信息、定位信 息 宜包含和补充 N1 等级信息,增加系统 信息 宜包括和补充 N2 等级信息,增加技术 信息和生产、采购、安装信息 宜包含和补充 N3 等级信息,增加资产 信息和维护信息 4. 6. 9 模型单元的属性信息应符合下列规定: 1 应选取适宜的信息深度体现模型单元属性信息; 2 在满足模型设计深度和应用需求的前提下,应选取适宜的信息深度体 现设计模型的工程信息; 3 属性应分类设置,属性分类应符合表 4.6.9 的规定; 22 表 4.6.9 模型单元属性分类 信息 深度 N1 属性 分类 项目 信息 分类 代号 属性组代号 常见属性组 宜包含的属性信息 PJ-100 项目标识 PJ-200 建设说明 项目名称、编号、简称等 地点、阶段、项目中心经纬度、项目基准点坐 标及采用的坐标系、高程基准等 PJ-300 建筑类别或等 级 PJ-400 技术经济指标 PJ-500 ID-100 ID-200 建设单位信息 建设参与方信 息 基本描述 编码信息 LC-100 项目内部定位 LC-200 坐标定位 LC-300 ST-100 占位尺寸 系统分类 ST-200 关联关系 TC-100 构造尺寸 TC-200 TC-300 TC-400 组成构件 设计参数 技术要求 MF-100 生产信息 MF-200 采购信息 MF-300 安装信息 MF-400 项目管理信息 AM-100 资产编码 AM-200 资产属性 FM-100 运营信息 FM-200 FM-300 FM-400 维修信息 维护预测 备件备品 PJ PJ-600 N1 身份 信息 N1 定位 信息 N2 N3 N3 系统 信息 技术 信息 生产 采购 安装 信息 N4 资产 信息 N4 维护 信息 ID LC ST TC MF AM FM 建筑类别、等级、消防等级、防护等级等 建筑规模、投资规模、轨道交通制式、设备系 统类型、设计时速等 名称、组织机构代码等 名称、组织机构代码等 名称、编号、类型、功能说明等 分部分项编码、设施设备分类编码等 车站、区间、车辆段、停车场、路网中心代码; 建筑单体名称、楼层编号等 采用的平面坐标系、高程系,项目基准点的坐 标值 长度、宽度、高度等几何尺寸信息 系统分类名称或分类编码 关联模型单位的名称、编号、编码及关联关系 类型 长度、宽度、高度、厚度、深度、角度等主要 方向上特征 主要组件名称、材质、尺寸等属性 系统性能、产品设计性能等 材料要求、施工要求、安装要求等 品牌名称、生产厂商、型号规格、供货厂商、 承包商、出场编号、出厂年月、使用年限、使 用寿命、质保期限 合同编号、合同甲乙方、合同名称、签订日期、 总金额、计量单位、数量、单价、分摊方式等 安装区域、线性起点终点里程、安装单位、开 始使用日期、质保开始日期等 分部分项名称、计划完成时间、实际完成时间、 质量验收信息、工程量信息等 资产分类编码 权属单位、资产原值、受限状态、是否折旧、 使用单位编码、移交状态、资产状态等 使用状态、设备类型、运营类别、运营单位、 管理专业、设备位置、当前线路、所属区县等 维修单位、维修部门、检修要求等 维修类型、维修时间、维修状态等 物资编码等 4 属性宜包括中文字段名称、编码、数据类型、数据格式、值域、约束 23 条件;交付表达时,应至少包括中文字段名称、计量单位; 5 属性值应根据设计阶段的发展而逐步完善,并应符合下列规定: 1)应符合唯一性原则。即属性值和属性应一一对应。在单个应用场 景中属性值应唯一; 2)应符合一致性原则。即同一类型的属性、格式和精度应一致。 4.7 编码要求 4. 7. 1 创建城市轨道交通工程信息模型时,构件级模型单元应预留分部分项 编码、物资分类编码和设施设备编码等字段。 4. 7. 2 设施设备分类和编码应满足资产管理、设施设备管理需要。设施设备 的一级分类应符合表 4.7.2 规定。 表 4.7.2 设施设备一级分类规则 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 分类 土建设施 线路 车辆 通风、空调与供暖 给水与排水 供电 通信系统 信号系统 自动售检票系统 火灾与自动报警系统 综合监控系统 序号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 分类 环境与设备监控系统 乘客信息系统 门禁系统 运营控制中心 站内客运设备 站台门 车辆基地设备 信息系统 通用测量设备 能源系统 主变系统 5 交付物 5.1 一般规定 5. 1. 1 城市轨道交通工程各参与方应根据设计阶段要求和应用需求,从设计 阶段模型中提取所需的信息形成交付物。 5. 1. 2 城市轨道交通工程信息模型主要交付物的代码及类别应符合表 5.1.2 的规定。 表 5.1.2 交付物的代码及类别 代码 D1 D2 D3 D4 交付物类别 信息模型 属性信息表 工程图纸 工程量统计表 备注 可独立交付 宜与 D1 类共同交付 可独立交付 宜与 D1 或 D3 类共同交付 5.2 城市轨道交通工程信息模型 5. 2. 1 城市轨道交通工程信息模型应包含设计阶段交付所需的全部设计信息。 5. 2. 2 城市轨道交通工程信息模型应基于模型单元进行信息交换和迭代,并 应将阶段交付物存档管理。 5. 2. 3 初步设计阶段和施工图设计阶段交付模型时,应一并交付冲突检测报 告。 5. 2. 4 信息模型可索引其他类型的交付物。交付时应一同交付,并应确保索 引引用路径有效。 5. 2. 5 交付和应用模型时,宜集中管理并设置数据访问权限。 5. 2. 6 城市轨道交通工程信息模型交付时,应一并提供基本设计信息和标准 执行情况。 25 5.3 属性信息表 5. 3. 1 构件级模型单元应制定属性信息表。 5. 3. 2 属性信息表电子文件的名称可由表格编号、模型单元名称、表格生成 时间、数据格式、描述依次组成。由半角下划线“_”隔开,字段内部的词组宜 由半角连字符“-”隔开。 5. 3. 3 属性信息表内容应包括下列内容: 1 版本相关信息; 2 模型单元基本信息; 3 模型单元属性信息。 5. 3. 4 属性信息表应按照属性组进行分类,根据模型应用需要包含全部或部 分属性字段。属性组的分类应符合本标准 4.6.9 条的规定。 5.4 工程图纸 5. 4. 1 工程图纸宜基于模型的视图和表格生成,符合下列规定: 1 图纸目录宜基于模型中图纸明细表直接生成; 2 平面图、立面图、剖面图、详图等应基于模型视图导出,并根据工程 制图标准优化图面; 3 原理图和系统图可基于模型视图导出,也可基于专业 BIM 软件绘制。 5. 4. 2 电子工程图纸文件可索引其他交付物。交付时应一同交付,并应确保 索引路径有效。 5. 4. 3 工程图纸中利用二维图元难以清晰表达空间关系或局部构造的复杂节 点,宜在图纸中增加三维视图进行辅助表达,应符合下列规定: 1 综合支吊架的布置断面; 2 管线布置密集的复杂节点,宜包括下列部位; 1)站厅层设备区与公共区交接部位; 2)公共区位与出入口交接部位; 26 3)管理用房集中区域设备走廊部位; 4)结构层高有变化的部位; 5)走廊交叉处管线变化复杂的部位; 6)站台层安全门端门部位; 7)楼扶梯部位; 8)公共区四个角部位。 5. 4. 4 方案设计阶段以设计方案说明形式表达的设计成果,宜利用模型视图 和模型导出的参数指标编制而成。设计方案说明宜包括下列内容: 1 项目简述; 2 各方案介绍; 3 各专业主要设计依据; 4 各专业主要设计原则; 5 各专业主要技术参数; 6 各专业主要经济技术指标; 7 其他。 5.5 工程量统计表 5. 5. 1 工程量统计表应基于城市轨道交通工程信息模型导出。 5. 5. 2 工程量统计表应包括下列内容: 1 项目简述; 2 工程量统计表应用目的; 3 工程量统计的原则和范围; 4 模型单元工程数量和计量单位。 27 6 交付协同 6.1 一般规定 6. 1. 1 城市轨道交通工程信息模型的交付协同应包括设计阶段的交付协同和 面向应用的交付协同。 6. 1. 2 交付协同过程中,应根据设计阶段要求或应用需求选取模型交付深度 和交付物。项目各参与方应基于协调一致的模型协同工作。 6. 1. 3 交付物应包括信息模型,宜包括属性信息表、工程图纸、工程量统计 表。 6. 1. 4 城市轨道工程信息模型设计交付应兼顾施工和运维阶段的模型应用要 求。 6. 1. 5 信息模型及交付物提供方应保障所有文件链接、信息链接的有效性。 6. 1. 6 项目参与方在使用信息模型时,应识别和复核下列信息: 1 模型单元的系统类别; 2 模型单元属性的分类和名称; 3 模型单元的属性值; 4 模型单元属性值的计量单位。 6.2 协同工作准备 6. 2. 1 信息模型建立之前宜制定项目需求书。项目需求书应包括下列内容: 1 项目计划概要,至少包含项目地点、规模、类型,项目坐标和高程; 2 信息模型的应用需求,包括设计阶段模型应用内容、服务施工及运维 阶段的数据接口要求等; 3 参与方协同方式、数据存储和访问方式、数据访问权限; 4 信息模型与智慧城市的数据接口要求; 5 交付物类别和交付方式; 28 6 信息模型的权属。 6. 2. 2 根据项目需求书,应制定信息模型执行计划。信息模型执行计划应包 括下列内容: 1 项目简述,包含项目名称、项目简称、项目代码、项目类型、规模、 应用需求等信息; 2 项目中涉及的模型属性信息命名、分类和编码,以及所采用的标准名 称和版本; 3 信息模型的精细度说明:当不同的模型单元具备不同的建模精细度要 求时,分项列出模型精细度; 4 模型单元的几何表达精度和信息深度; 5 交付物类别; 6 软硬件工作环境,简要说明文件组织方式; 7 项目的基础资源配置,人力资源配置; 8 标准规定之外的自定义内容。 6.3 设计阶段的交付协同 6. 3. 1 设计阶段的交付协同宜包括项目需求定义、模型实施和模型交付三个 过程。 6. 3. 2 项目需求定义过程应由建设方完成,并应符合下列规定: 1 应根据基本建设程序分阶段确定模型应用目标; 2 应根据应用目标制定项目需求文件,项目需求文件应符合本标准第 6.2 节的规定,并应交付模型提供方。 6. 3. 3 模型实施过程应由模型提供方完成,并应符合下列规定: 1 应根据项目需求文件制定模型执行计划; 2 根据模型执行计划建立模型。 29 6. 3. 4 模型交付过程应由模型提供方和建设方共同完成,并应符合下列规定: 1 提供方根据项目需求文件向建设方提供交付物; 2 建设方应根据基本建设程序要求复核交付物及其提供的信息; 3 模型设计信息的修改应由提供方完成,并应将修改信息提供给建设方。 6. 3. 5 设计阶段的交付物应符合表 6.3.5 的规定。 表 6.3.5 设计阶段的交付物 代码 D1 交付物的类别 城市轨道交通工程信息模型 方案设计 初步设计 施工图设计 △ D2 属性信息表 — D3 工程图纸 ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ D4 工程量统计表 — 注:表中△表示应具备,○表示宜具备,,—表示可不具备。 6. 3. 6 常见模型单元交付深度应符合本标准附录 A 的规定,未要求的模型单 元交付深度可自定义,并应在模型执行计划中写明。 6. 3. 7 模型交付和共享前应进行准确性、协调性和一致性检查,并符合下列 规定: 1 数据已经过审核、确认; 2 数据是最新版本; 3 数据内容和格式符合相关标准要求。 6. 3. 8 模型提供方应制定模型的定期共享规则,在关键节点进行交付协同、 开展专业协调。共享规则应符合下列规定: 1 共享前明确协同目标和范围,包括对象、构件及检测标准等; 2 记录协同过程中发现的问题,并详细描述位置信息及解决方案; 3 按协调一致的解决方案修改各自专业的模型。 6. 3. 9 参建单位内部协同完成后应对模型和成果文件进行归档,并根据需要 与其他单位开展交付协同。 30 6.4 面向应用交付协同 6. 4. 1 面向应用的交付协同宜包括需求定义、模型实施和模型交付三个过程。 6. 4. 2 需求定义过程应由业主单位、协同设计单位、施工安装单位等模型应 用方完成。 6. 4. 3 模型应用方应根据应用目标确定应用类别,主要应用类别宜符合表 6.4.3 的规定。 表 6.4.3 主要应用类别 代号 BIM 应用类 别 R1 性能化分析 R2 适宜性分析 R3 设计效果表 现 R4 冲突检测和 管线综合 R5 R6 R7 交通疏解、管 线迁改模拟 工程筹划模 拟 深化设计 R10 关键复杂节 点工序模拟 装配式构件 加工 进度管理 R11 质量管理 R8 R9 应用目标 设计各阶段有关能耗、客流、噪音等模拟 分析 设计各阶段的地质适宜性、控制因素、换 乘方案等适宜性分析 表达设计思想的视觉效果,包括建筑布局、 装修方案、景观效果、征地拆迁等模拟表 达 在满足系统安装和使用要求的基础上优化 空间布局。含建筑内部管线综合、市政管 线综合和场段室外管线综合。 辅助工程筹划设计和对外部产权单位、管 理单位的沟通协调 项目设计和建造过程中的工程组织 为满足现场施工,对土建、机电、装修等 施工图设计进行深化,包括土建预留预埋、 机房管线布置、墙面设施布置优化等 施工工艺工序的论证、技术交底 装配式结构、建筑、设备管线等构件的设 计、加工和生产 项目设计和建造过程中的进度管理 项目设计和建造过程中的质量管理(含重 要部位和环节条件验收管理) 设计 阶段 施工 阶段 运维 阶段 ○ ─ ─ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ─ ─ ○ ─ 安全风险管 ○ 项目设计和建造过程中的安全风险管理 理 投资和成本 ○ R13 项目设计和建造过程中的投资和成本管理 管理 ─ R14 资产管理 设施设备资产和物资等管理 ─ R15 运营和维护 设备维护维修、培训和应急等管理 注:表中“ ”表示应具备,“○”表示可具备,“—”表示可不具备。 ─ R12 31 ─ ─ ─ 6. 4. 4 模型应用方应根据应用类别和目标制定应用需求文件,并提交模型提 供方。应用需求文件应包括下列内容: 1 模型的应用类别和应用目标; 2 采用的编码体系名称和执行标准名称; 3 模型单元需要表达的模型精细度、几何表达精度、信息深度,并列举 应具备的属性信息; 4 交付物类别、文件格式、交付时间和交付方式。 6. 4. 5 模型实施过程应由土建、机电、设备系统和装修等分项设计单位等模 型提供方完成。模型实施应符合下列规定: 1 应根据应用需求文件和合同约定,制定模型执行计划; 2 应根据模型执行计划建立模型; 3 模型完成后应进行自身自查。 6. 4. 6 模型交付过程应由模型提供方和应用方共同完成,并应符合下列规定: 1 提供方应根据合同约定和应用需求文件向应用方提供交付物; 2 应用方应复核交付物及其提供的信息,并应提取所需的模型单元形成 应用数据集; 3 应用方可根据模型的设计信息创建应用模型。应用模型创建和使用过 程中不应修改设计信息; 4 模型设计信息的修改应由提供方完成,并应将修改信息提供给应用方; 5 业主单位、协同设计单位、施工安装单位等模型应用方,可根据应用 需要对模型进行整合、补充或拆分、精简。 32 7 交付验收与归档 7.1 一般规定 7. 1. 1 城市轨道交通工程信息模型应分阶段付。 7. 1. 2 城市轨道工程信息模型、工程图纸、属性信息表等交付物的信息应一 致。 7.2 设计交付 7. 2. 1 设计单位根据设计范围、图纸篇册划分、单位工程划分等,将创建的 各专业模型进行拆分、组合后交付,应符合下列规定: 1 交付的模型应包括各专业的独立模型及各专业合并的整体模型; 2 模型的位置界线划分以设计界线划分为准。 7. 2. 2 初步设计文件报送政府主管部门审查时,应同步提交达到初步设计深 度的城市轨道交通工程信息模型,供技术审查和图纸审查。 7. 2. 3 设计单位交付的模型成果文件目录应清晰。 7. 2. 4 发生补充勘察、设计方案优化或设计变更时,应更新交付物。 7. 2. 5 建设单位协调设计单位面向应用的交付协同,组织各工程部位的全专 业模型整合。模型整合应符合下列规定: 1 车站、区间的各专业模型创建完成后,应按车站、区间进行全专业整 合,交付给相关单位使用; 2 控制中心、车辆基地的各专业模型创建完成后,应按使用功能进行全 专业整合,交付给相关单位使用。 33 7. 2. 6 城市轨道交通工程设计阶段的各项交付物宜同步提交。 7. 2. 7 城市轨道交通工程信息模型设计交付物的数据格式应统一。由于工程 对象特殊性确需采用其他软件创建模型时,应提供可转换为该项目通用软件 兼容的格式,并保障信息的完整性和正确性。 7. 2. 8 设计交付时宜将交付物储存于光盘、移动硬盘等数据存储载体中,并 应具有电子/纸质说明文档。图纸、文本等相关纸质成果,交付形式应符合国 家相关规定。 7. 2. 9 城市轨道交通工程信息模型应以通用的数据格式传递工程信息,并保 障信息安全、便于即时阅读与使用。 7.3 交付验收 7. 3. 1 城市轨道交通工程信息模型设计交付物的验收应包含下列内容: 1 交付物及包含信息的完整性; 2 各交付物之间信息的一致性; 3 交付物数据格式和包含信息的合规性。 7. 3. 2 城市轨道交通工程信息模型模型验收应制定审查要点。审查要点的分 类和内容应符合下列规定: 1 模型内容完整性应包括模型数量、专业数量、系统内设施设备完整性 等; 2 模型几何形体与设计图纸的一致性应包括设计版本、坐标和高程、建 筑功能布局、设施设备位置和布局、构件尺寸、洞口尺寸和设备系统路由等; 3 模型属性信息与设计图纸的一致性应包括设施设备名称、构件材质、 规格型号、设备编号等; 34 4 模型的合规性应包括文件格式、文件命名、模型颜色、模型精细度、 编码编号信息、属性信息录入方法等; 5 设计方案协协调性应包括设备系统与土建和装修设计的协调性、设施 设备的安装、使用和检修空间等。 7. 3. 3 模型或模型元素的增加、细化、拆分、合并、集成等操作后应进行模 型的完整性、一致性、合规性检查。 7. 3. 4 城市轨道交通工程信息模型设计交付物中的专业性成果验收,可委托 第三方 BIM 咨询单位提供技术支持。 7.4 交付归档 7. 4. 1 城市轨道交通工程信息模型的交付方和接收方均应对模型进行维护和 管理,模型应由专人管理并归档入库。 7. 4. 2 城市轨道交通工程信息模型设计交付后,若因设计变更、项目改造等 原因需要更改时,模型精细度应不低于原模型。 7. 4. 3 城市轨道交通工程信息模型的交付方和接收方应采用可靠的版本控制 及管理方法,记录和追溯各方对信息模型的更改历史。 35 附录A 模型单元精细度 A.0.1 场地专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.1 的规定。 A.0.1 场地建模范围和模型精细度 专业系统 施工场地 地上环境模 型(含规划) 市政管线 (含规划) 地下建(构) 筑物(含规 划) 规划控制线 土地 子工程/子系统 施工围挡 方案设计 初步设计 施工图设计 G1/N1 G1/N1 G2/N3 道路 — G1/N1 G2/N2 桥梁 — G1/N1 G2/N2 绿化 — G1/N1 G2/N2 水体 — G1/N1 G2/N2 建筑物 — G1/N1 G2/N2 既有地铁结构 — G1/N1 G2/N2 给水 G1/N2 G2/N2 G2/N2 排水 G1/N2 G2/N2 G2/N2 污水 G1/N2 G2/N2 G2/N2 雨水 G1/N2 G2/N2 G2/N2 热力 G1/N2 G2/N2 G2/N2 燃气 G1/N2 G2/N2 G2/N2 通信 G1/N2 G2/N2 G2/N2 电力 G1/N2 G2/N2 G2/N2 工业 G1/N2 G2/N2 G2/N2 桥梁基础 — G1/N2 G2/N2 建筑物基础 — G1/N2 G2/N2 地下建筑物 — G1/N2 G2/N2 红线 G1/N2 G1/N2 G1/N2 绿线 G1/N2 G1/N2 G1/N2 蓝线 G1/N2 G1/N2 G1/N2 紫线 G1/N2 G1/N2 G1/N2 黑线 G1/N2 G1/N2 G1/N2 黄线 G1/N2 G1/N2 G1/N2 橙线 G1/N2 G1/N2 G1/N2 建设用地 G1/N2 G1/N2 G1/N2 桥下空间用地 G1/N2 G1/N2 G1/N2 车场用地 G1/N2 G1/N2 G1/N2 车辆段用地 G1/N2 G1/N2 G1/N2 P+R 停车场用地 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 G1/N2 交通接驳设施用地 扩拆地 36 续表 A.0.1 土地 扩征地 G1/N2 G1/N2 G1/N2 代征地 G1/N2 G1/N2 G1/N2 其他 G1/N2 G1/N2 G1/N2 注:场地边界应满足以下条件: 1、以车站、区间(地下线)外轮廓(含出入口等外挂结构)边界外 50~100m 范围; 2、车辆段(停车场)区间(高架线)外轮廓边界外 30~80m 范围; 3、场地边界应能将设计单位确定的环境风险建(构)筑物包含在内; 4、场地边界应能够将与本工点发生穿越换乘的地铁结构包含在内。 A.0.2 地质专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.2 的规定。 A.0.2 地质建模范围和模型精细度 专业系统 工程地质 水文地质 建模构件/设备 方案设计 初步设计 施工图设计 土体 — G2/N2 G2/N3 岩层、岩石 — G2/N2 G2/N3 — G2/N2 G2/N3 特殊性土(如液化砂 土、软土等) 地质单元(淤泥、砂 层、断裂等) 特殊地层 — G2/N2 G2/N3 — G2/N2 G2/N3 承压水、潜水 — G2/N2 G2/N3 地下暗河、水体 — G2/N2 G2/N3 A.0.3 限界专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.3 的规定。 表 A.0.3 限界专业模型单元信息深度表 模型单元 轨行区设备 区间疏散平台 方案设计 初步设计 施工图设计 设备支架 G2/N1 G2/N2 G3/N3 设备箱盒 G2/N1 G2/N2 G3/N3 漏缆线缆 G2/N1 G2/N2 G3/N3 支架构件配件 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 平台板支架 G2/N1 G2/N2 G3/N3 平台板 G2/N1 G2/N2 G3/N3 步梯/坡道 G2/N1 G2/N2 G3/N3 扶手/栏杆 G2/N1 G2/N2 G3/N3 支架构件配件 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 注:限界设计涉及的车辆、过轨管线、人防门等其他内容在相应专业模型单元信息深度表中体现。 37 A.0.4 轨道专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.4 的规定。 表 A.0.4 轨道专业模型单元信息深度表 模型单元 钢轨 钢轨接头 扣件 轨枕 方案设计 初步设计 施工图设计 标准钢轨 — G2/N2 G3/N3 异型轨 — — G3/N3 胶结绝缘轨 — — G3/N3 普通接头 — — G3/N3 绝缘接头 — — G3/N3 冻结接头 — — G3/N3 胶结绝缘接头 — — G3/N3 地下线扣件 — G2/N2 G3/N3 高架线扣件 — G2/N2 G3/N3 减振扣件 — G2/N2 G3/N3 碎石道床扣件 — G2/N2 G3/N3 车场线整体道床扣件 — G2/N2 G3/N3 混凝土枕 — G2/N2 G3/N3 树脂轨枕 — G2/N2 G3/N3 地下线轨道板 — G2/N2 G3/N3 高架线轨道板 — G2/N2 G3/N3 单开道岔 — G2/N2 G3/N3 交叉渡线 — G2/N2 G3/N3 单向伸缩调节器 — G2/N2 G3/N3 双向伸缩调节器 — G2/N2 G3/N3 单层碎石道床 — G2/N2 G3/N3 双层碎石道床 — G2/N2 G3/N3 一般整体道床 — G2/N2 G3/N3 高等减振整体道床 — G2/N2 G3/N3 特殊减振整体道床 — G2/N2 G3/N3 车场线整体道床 — G2/N2 G3/N3 轨距杆 — — G3/N3 轨撑 — — G3/N3 车挡 — G2/N2 G3/N3 护轨 — G2/N2 G3/N3 线路标志 — — G3/N3 涂油器 — — G3/N3 轨道板 道岔 钢轨伸缩调节器 碎石道床 整体道床 加强设备 附属设备 38 A.0.5 路基专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.5 的规定。 表 A.0.5 路基专业模型单元信息深度表 模型单元 路基结构 过渡段路基 方案设计 初步设计 施工图设计 基床表层 G1 G2/N1 G3/N2 基床底层 G1 G2/N1 G3/N2 过渡段路基 G1 G2/N1 G3/N2 G2/N1 G3/N2 管道 路基排水 地基处理 渗水盲沟 G3/N2 雨水口 G3/N2 检查井 G3/N2 排水沟 G2/N1 G3/N2 填料 G2/N1 G2/N2 G2/N1 G3/N2 G2/N1 G3/N2 G2/N1 G3/N2 复合地基 G1 褥垫层 主体结构 支挡结构 G1 挡墙基础 G3/N2 附属设施(排水、栏杆 等) G2/N1 缝隙填充材料 G1/N1 边坡防护 G3/N2 截水沟、步行梯等 G2/N2 边坡防护 A.0.6 建筑专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.6 的规定。 表 A.0.6 建筑专业模型单元信息深度表 方案设计 初步设 计 施工图设 计 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 保温层 — G2/N2 G2/N3 其他构造层 — — G2/N2 配筋 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 其他构造层 — — G2/N3 安装构件 — — G1/N3 配筋 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 模型单元 建筑外墙 建筑内隔墙 39 续表 A.0.6 饰面层 建筑柱(含构 造柱) 圈梁、过梁 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 其他构造层 — — G2/N3 安装构件 — — G1/N3 配筋 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — G2/N3 配筋 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — G1/N3 配筋 — — G1/N3 G2/N2 G3/N3 — G1/N3 G1/N1 框材/嵌板 门窗 屋顶 — 通风百叶/观察窗 把手 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 保温层 — — G2/N3 防水层 — — G1/N3 保护层 — — G1/N3 檐口 — — G1/N3 — G1/N3 — 配筋 楼/地面 幕墙 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 保温层 — — G2/N3 防水层 — — G2/N3 配筋 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 嵌板 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要支撑构件 — G1/N2 G2/N3 支撑构件配件 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 40 序表 A.0.6 顶棚 楼梯、坡道、 台阶 运输系统 散水、明沟 栏杆、栏板 雨篷 阳台、露台 压顶 板材 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要支撑构件 — G1/N2 G2/N3 支撑构件配件 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 其他构造层 — — G2/N3 梯段/平台/梁 G1/N1 G2/N2 G3/N3 栏杆/栏板 G1/N1 G2/N2 G3/N3 防滑条 — — G1/N3 配筋 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 主要设备 G1/N1 G1/N2 G2/N3 附属配件 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 其他构造层 — — G2/N3 配筋 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 扶手 G1/N1 G2/N2 G3/N3 栏板/护栏 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要支撑构件 G1/N1 G2/N2 G2/N3 支撑构件配件 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层/板材 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要支撑构件 — G2/N2 G2/N3 支撑构件配件 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 其他构造层 — — G1/N3 配筋 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G3/N3 其他构造层 — — G1/N3 配筋 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 41 序表 A.0.6 变形缝 室内构造 装饰设备 家具、洁具 设备孔洞及 基础 预埋件 填充物 — — G1/N3 盖缝板 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层/嵌板 G1/N1 G2/N2 G3/N3 支撑构件/龙骨 — — G1/N3 其他构造层 — — G1/N3 装饰物 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层/嵌板 G1/N1 G2/N2 G3/N3 支撑构件/龙骨 — — G1/N3 其他构造层 — — G1/N3 装饰物 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 家具、洁具 G1/N1 G2/N2 G2/N3 安装构件 — — G1/N3 孔洞 G1/N1 G2/N2 G2/N3 保护层 — — G1/N3 预埋件 — — G1/N3 密封材料 — — G1/N3 基层/面层 G1/N1 G2/N2 G2/N3 其他构造层 — — G1/N3 安装构件 — — G1/N3 配筋 — — G1/N3 A.0.7 地下结构专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.7 的规 定。 表 A.0.7 地下结构专业模型单元信息深度表 方案设计 初步设 计 施工图设 计 冠梁 — G2/N1 G3/N3 桩 — G2/N2 G3/N3 止水帷幕 — G2/N2 G3/N3 地下连续墙 — G2/N2 G3/N3 支撑 — G2/N2 G3/N3 钢腰梁 — G2/N2 G3/N3 锚杆 — G2/N1 G3/N3 模型单元 明挖围护结 构 42 序表 A.0.7 明挖围护结 构 明挖主体结 构 锚索 — G2/N1 G3/N3 导墙 — — G3/N3 挡墙 — — G3/N3 坡面喷射混凝土 — G2/N2 G3/N3 临时立柱 — G2/N2 G3/N3 临时立柱桩基 — G2/N2 G3/N3 立柱连系梁 — G2/N2 G3/N3 截水沟 — G2/N2 G3/N3 垫层 — G2/N2 G3/N3 抗剪凳 — G2/N2 G3/N3 明挖回填 — G2/N2 G3/N3 墙 G1/N1 G2/N2 G3/N3 板 G1/N1 G2/N2 G3/N3 梁 — G2/N2 G3/N3 柱 — G2/N2 G3/N3 型钢柱 — G2/N2 G3/N3 楼梯板 — G2/N2 G3/N3 腋角 — G2 G3/N3 混凝土回填 — G2/N2 G3/N3 预埋件 — G2/N1 G3/N3 轨顶风道 — G2/N1 G3/N3 桩 — G2/N2 G3/N3 压顶梁 — G2/N2 G3/N3 超前锚杆 — G2/N2 G3/N3 超前小导管 — G2/N2 G3/N3 超前管棚 — G2/N2 G3/N3 超前水平旋喷桩 — G2/N2 G3/N3 掌子面封闭混凝 土 — G2/N2 G3/N3 临时仰拱 — G2/N2 G3/N3 掌子面超前锚杆 — G2/N2 G3/N3 临时构件支撑 — G2/N2 G3/N3 锁脚锚杆 — G2/N2 G3/N3 超前周边注浆 — G2/N2 G3/N3 超前帷幕注浆 — G2/N2 G3/N3 周边注浆 — G2/N2 G3/N3 初期支护 — G2/N2 G3/N3 系统锚杆 — G2/N2 G3/N3 暗挖结构 43 序表 A.0.7 暗挖结构 盾构区间 顶管结构 地表注浆 — G2/N2 G3/N3 地表旋喷桩 — G2/N2 G3/N3 拱部二衬结构 G1/N1 G2/N2 G3/N3 侧墙二衬结构 G1/N1 G2/N2 G3/N3 仰拱/底板二衬结 构 G1/N1 G2/N2 G3/N3 混凝土管片 G1/N1 G2/N2 G3/N3 钢管片 — G2/N1 G3/N3 钢垫圈 — G2/N1 G3/N3 后浇环梁 — G2/N1 G3/N3 顶管 G1/N1 G2/N2 G3/N3 接口钢套环 — G2/N1 G3/N3 外钢环 — G2/N1 G3/N3 预埋件 — G2/N1 G3/N3 A.0.8 地上结构专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.8 的规 定。 表 A.0.8 地上结构专业模型单元信息深度表 模型单元 主体结构(附属 用房) 设备基础 方案设计 初步设计 施工图设计 梁 G1/N1 G2/N2 G3/N3 板 G1/N1 G2/N2 G3/N3 柱 G1/N1 G2/N2 G3/N3 墙 G1/N1 G2/N2 G3/N3 承台 G1/N1 G2/N2 G3/N3 垫层 — G2/N2 G3/N3 桩基础 G1/N1 G2/N2 G3/N3 筏板结构 G1/N1 G2/N2 G3/N3 桩筏结构 G1/N1 G2/N2 G3/N3 天然基础 G1/N1 G2/N2 G3/N3 预应力筋 — G2/N2 G3/N3 钢筋 — G2/N2 G3/N3 安装构件(预埋件/孔 洞) — G2/N2 G3/N3 架车机基础 —— G2/N2 G3/N3 不落轮镟基础 —— G2/N2 G3/N3 转向架转盘基础 —— G2/N2 G3/N3 44 续表 A.0.8 检修平台基础 —— G2/N2 G3/N3 其他设备基础 —— G2/N2 G3/N3 钢梁 —— G2/N2 G3/N3 钢柱 —— G2/N2 G3/N3 刚系杆 —— G2/N2 G3/N3 钢结构支撑 —— G2/N2 G3/N3 钢檩条 —— G2/N2 G3/N3 钢拉索 —— G2/N2 G3/N3 钢腹杆 —— G2/N2 G3/N3 钢弦杆 —— G2/N2 G3/N3 支座及支托 —— G2/N2 G3/N3 螺栓球 —— G2/N2 G3/N3 钢梁 —— G2/N2 G3/N3 钢柱 —— G2/N2 G3/N3 天桥 天桥 G1/N1 G2/N2 G3/N3 地道 地道 G1/N1 G2/N2 G3/N3 设备基础 钢构件 A.0.9 桥梁结构专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.9 的规 定。 表 A.0.9 桥梁专业模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 G1/N1 G2/N2 G3/N3 预应力筋 — G2/N2 G3/N3 钢筋 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — G3/N3 墩台 G1/N1 G2/N2 G3/N3 承台 — G2/N2 G3/N3 垫层 — G2/N2 G3/N3 桩基 — G2/N2 G3/N3 预应力筋 — G2/N2 G3/N3 G2/N2 G3/N3 — G3/N3 梁(结构主体) 上部结构 下部结构 钢筋 安装构件 支座 支座 G1/N1 G2/N2 G3/N3 垫石 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — G3/N3 45 续表 A.0.9 附属 伸缩缝 — G2/N2 G3/N3 防落梁 — G2/N2 G3/N3 桥面挡板 — G2/N2 G3/N3 防排水设施 — G2/N2 G3/N3 沉降观测标 — G2/N2 G3/N3 防撞设施 — G2/N2 G3/N3 A.0.10 工程筹划专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.10 的 规定。 表 A.0.10 工程筹划专业模型单元信息深度表 模型单元 房屋拆迁 征地/占地 交通疏解 管线迁改 方案设计 初步设计 施工图设计 拆迁红线 G2/N2 G2/N2 — 角点及坐标 G2/N2 G2/N2 — 拆迁房屋属性 G2/N2 G2/N2 — 方位 G2/N2 G2/N2 — 征地/占地红线 G2/N2 G2/N2 — 角点及坐标 G2/N2 G2/N2 — 征地/占地范围 内建筑物 G2/N2 G2/N2 征地/占地范围 内地面附属物 G2/N2 G2/N2 施工围挡 G2/N2 G2/N2 G3/N3 临时道路 G2/N2 G2/N2 G3/N3 标线/标志 G2/N2 G2/N2 G3/N3 方位标示 G2/N2 G2/N2 G3/N3 管线 G2/N2 G2/N2 G3/N3 检查井 G2/N2 G2/N2 G3/N3 施工竖井/基坑 G2/N2 G2/N2 G3/N3 需处理的原管 线 G2/N2 G2/N2 46 — — G3/N3 A.0.11 工程防水模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.11 的规定。 表 A.0.11 工程防水模型单元信息深度表 模型单元 防水层 各类接缝防水 构造 方案设计 初步设计 施工图设计 基层/面层 — G2/N1 G2/N2 保温层 — G2/N1 G2/N2 其他构造层 — G2/N1 G2/N2 配筋 — G2/N1 G2/N2 安装构件 — G2/N1 G2/N2 止水胶 — G2/N1 G2/N2 止水条 — G2/N1 G2/N2 注浆管 — G2/N1 G2/N2 中埋止水带 — G2/N1 G2/N2 水泥基渗透结 晶型涂料 — G2/N1 G2/N2 密封胶 — G2/N1 G2/N2 接水盒 — G2/N1 G2/N2 盾构管片密封 垫 — G2/N1 G2/N2 — G2/N1 G2/N2 嵌缝 — G2/N1 G2/N2 手孔封堵 — G2/N1 G2/N2 盾构环梁止水 胶 — G2/N1 G2/N2 盾构环梁注浆 管 — G2/N1 G2/N2 盾构管片 传力衬垫 盾构区间 A.0.12 通风、空调与供暖专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.12 的规定。 表 A.0.12 通风、空调与供暖专业模型单元信息深度表 模型单元 给水、热水 方案设计 初步设计 施工图设计 给水管道 — G2/N2 G3/N3 给水增压设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 给水箱 G1/N1 G2/N2 G3/N3 给水处理设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 加热贮热设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 给水设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 47 表 A.0.12 阀门(给排水) — G2/N2 G3/N3 计量表 — G2/N2 G3/N3 其他管道附件 — G2/N2 G3/N3 管道支吊架 — — G3/N3 排水管道 — G2/N2 G3/N3 排水附件 — G2/N2 G3/N3 污水提升设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 雨水、废水提升 设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 排水专用设备 及部件 — G2/N2 G3/N3 排水构筑物 G1/N1 G2/N2 G3/N3 排水收集设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 排水储存设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 管道支吊架 — — G3/N3 消防管道 — G2/N2 G3/N3 消防附件 — G2/N2 G3/N3 消防泵设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 消防设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 消防器材 — G2/N2 G3/N3 管道支吊架 — — G3/N3 给水、热水 排水 消防 A.0.13 给排水与消防专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.13 的规定。 表 A.0.13 给排水与消防专业模型单元信息深度表 模型单元 给水、热水 方案设计 初步设计 施工图设计 给水管道 — G2/N2 G3/N3 给水增压设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 给水箱 G1/N1 G2/N2 G3/N3 给水处理设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 加热贮热设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 给水设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 阀门(给排水) — G2/N2 G3/N3 计量表 — G2/N2 G3/N3 其他管道附件 — G2/N2 G3/N3 管道支吊架 — — G3/N3 48 续表 A.0.13 排水 消防 排水管道 — G2/N2 G3/N3 排水附件 — G2/N2 G3/N3 污水提升设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 雨水、废水提升 设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 排水专用设备 及部件 — G2/N2 G3/N3 排水构筑物 G1/N1 G2/N2 G3/N3 排水收集设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 排水储存设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 管道支吊架 — — G3/N3 消防管道 — G2/N2 G3/N3 消防附件 — G2/N2 G3/N3 消防泵设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 消防设施 G1/N1 G2/N2 G3/N3 消防器材 — G2/N2 G3/N3 管道支吊架 — — G3/N3 A.0.14 动力照明专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.14 的 规定。 表 A.0.14 动力照明专业模型单元信息深度表 模型单元 配电箱 配电柜 环控电控柜 EPS 应急照明 电源屏 照明灯具 开关 插座 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 — G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 — G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 — G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — EPS 主机柜 — G2/N2 G3/N3 蓄电池柜 — G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G1/N2 G2/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G1/N2 G2/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G1/N2 G2/N3 安装构件 — — — 49 续表 A.0.14 电缆桥架、封面 母线槽 线槽、线管 主要设备 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — A.0.15 供电专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.15 的规定。 表 A.0.15 供电专业模型单元信息深度表 模型单元 设备 方案设计 初步设计 施工图设计 中压开关柜 — G2/N1 G3/N2 直流开关柜 — G2/N1 G3/N2 负极柜 — G2/N1 G3/N2 400V 开关柜 — G2/N1 G3/N2 交流屏 — G2/N1 G3/N2 直流屏 — G2/N1 G3/N2 蓄电池屏 — G2/N1 G3/N2 配电变压器 — G2/N1 G3/N2 牵引整流变压 器 — G2/N1 G3/N2 逆变变压器 — G2/N1 G3/N2 整流器柜 — G2/N1 G3/N2 逆变器柜 — G2/N1 G3/N2 钢轨电位限制 装置 — G2/N1 G3/N2 有源滤波柜 — G2/N1 G3/N2 可视化接地装 置 — G2/N1 G3/N2 隔离开关柜 — G2/N1 G3/N2 静调柜 — G2/N1 G3/N2 回流箱 — G2/N1 G3/N2 避雷器 — — G3/N2 电压均衡器 — — G3/N2 隔离开关 — G2/N1 G3/N2 分段绝缘器 — — G3/N2 绝缘子 — — G3/N2 控制信号屏 — G2/N1 G3/N2 电能管理屏 — G2/N1 G3/N2 排流柜 — G2/N1 G3/N2 单向导通装置 — G2/N1 G3/N2 50 表 A.0.15 管线 预埋件 支柱 构件 直流电力电缆 — — G3/N2 铜导线 — — G3/N2 汇流排 — — G3/N2 线管 — — G3/N2 中压电力电缆 — — G3/N2 低压电缆电缆 — — G3/N2 控制电缆 — — G3/N2 通信光缆 — — G3/N2 通信电缆 — — G3/N2 接地干线 — — G3/N2 母线 — — G3/N2 桥架 — — G3/N2 支架 — — G3/N2 线管 — — G3/N2 设备基础 — — G3/N2 设备孔洞 — — G3/N2 圆锥形钢支柱 — G2/N1 G3/N2 门型支架 — G2/N1 G3/N2 吊柱 — G2/N1 G3/N2 刚性悬挂 — G2/N1 G3/N2 柔性悬挂 — G2/N1 G3/N2 附加导线悬挂 — G2/N1 G3/N2 下锚 — G2/N1 G3/N2 A.0.16 通信专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.16 的规定。 表 A.0.16 通信专业模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 线槽 主要设备 — — G2/N2 桥架 主要设备 — — G2/N2 镀锌钢管等防 护管 主要设备 — G2/N2 通信系统模型 单元 — 51 A.0.17 信号专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.17 的规定。 表 A.0.17 信号专业模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 工作站 主要设备 — G2/N2 G3/N3 打印机 主要设备 — G2/N2 G3/N3 主要设备 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 — G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 人员防护按钮 (全自动驾驶工 程适用) 主要设备 — G2/N2 G3/N3 — — 站台关门按钮 (全自动驾驶工 程适用) 主要设备 G2/N2 G3/N3 — — 线槽 主要设备 — — G2/N2 桥架 主要设备 — — G2/N2 镀锌钢管等防 护管 主要设备 — G2/N2 信号机 转辙机 计轴/轨道电路 应答器 车地通信设备 各类轨旁箱盒 室内设备机柜 自动折返按钮 紧急关闭按钮 发车计时器 安装构件 安装构件 — — — — 52 A.0.18 自动售检票系统模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.18 的规定。 表 A.0.18 自动售检票系统模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 硬币清点机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 纸币清点机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 编码分拣机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 备用硬币箱 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 备用纸币箱 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 备用储票箱 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 储票柜 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 保险柜 主要设备 G2/N2 G3/N3 文件柜 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 网络机柜 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 — — G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 自动售票机 自动检票机 半自动售票机 网络取票充值 机 移动式检票机 便携式检/验票 机 自动查询机 配电柜 服务器 工作站 G1/N1 53 续表 A.0.18 打印机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 UPS 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 蓄电池 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 配电箱 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 紧急按钮控制 装置 主要设备 — — G2/N2 金属地面线槽 主要设备 — — G2/N2 分线盒 主要设备 — — G2/N2 出线盒 主要设备 — — G2/N2 金属桥架 主要设备 — — G2/N2 镀锌钢管 主要设备 — — G2/N2 A.0.19 安检系统模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.19 的规定。 表 A.0.19 安检系统模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 — 初步设计 施工图设计 G2/N2 — 通道式 X 射线检查 设备 主要设备 通过式金属探测门 主要设备 — G2/N2 — 台式液体探测仪 主要设备 — G2/N2 — 便携式液体检查仪 主要设备 — G2/N2 — 爆炸物探测仪 主要设备 — G2/N2 — 防爆球(毯) 主要设备 — G2/N2 — 危险物品存储罐 主要设备 — G2/N2 — 手持式金属探测器 主要设备 — G2/N2 — 安检标志标识 主要设备 — G2/N2 — 开包工作台 主要设备 — G2/N2 — 安检设备柜 主要设备 — G2/N2 — 阅图工作站 主要设备 — G2/N2 — A.0.20 火灾自动报警系统模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.20 的规定。 表 A.0.20 火灾自动报警系统模型单元信息深度表 模型单元 火灾报警控制 器机柜和控制 器 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 54 续表 A.0.20 消防专用电话 主机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — DC24V 电源 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 消防回路卡 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 监视模块 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 控制模块 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 FAS 双切箱 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 烟感 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 温感 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 G2/N2 G3/N3 G2/N2 G3/N3 G2/N2 G3/N3 G2/N2 G3/N3 后备电池 消防广播主机 柜和主机 消防联动盘 附属配件 安装构件 FAS 工作站 模块柜 模块箱 手动火灾报警 按钮(含电话插 孔) 主要设备 消火栓按钮 主要设备 消防专用电话 分机 主要设备 火灾声光警报 器 主要设备 短路隔离器 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 线槽 主要设备 — — G2/N2 FAS 专业桥架 及电缆爬架 主要设备 — G2/N2 镀锌钢管 主要设备 — G2/N2 G1/N1 G1/N1 G1/N1 G1/N1 — — 55 A.0.21 综合监控系统模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.21 的 规定。 表 A.0.21 综合专业系统模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — IBP 盘面按钮 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 IBP 盘操作台 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 安装构件 — — — 蓄电池架 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 蓄电池 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 PDU 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 光电转换器 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 打印机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 操作台 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 工作站 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 标准机柜 服务器 KVM 通信前置机 交换机 磁盘阵列 IBP 盘安装柜 IBP 盘 临窗操作台 UPS 主机柜 UPS 主机 UPS 配电柜 配电盘 56 表 A.0.21 光纤终端盒 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 架空地板下线槽 主要设备 — — G2/N2 桥架及电缆爬架 主要设备 — — G2/N2 镀锌钢管 主要设备 — — G2/N2 A.0.22 环境与设备监控系统模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.22 的规定。 表 A.0.22 环境与设备监控系统模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 安装构件 — — — PLC 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 配电盘 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 交换机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 IBP 盘 PLC 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — DI 模块 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 DO 模块 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 AI 模块 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 AO 模块 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 通讯模块 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 维护工作站 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 光电转换器 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 传感器 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 BAS 线槽 主要设备 — — G2/N2 桥架及电缆爬架 主要设备 — — G2/N2 镀锌钢管 主要设备 — — G2/N2 PLC 机柜 模块柜 模块箱 A.0.23 乘客信息系统模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.23 的 规定。 表 A.0.23 乘客信息系统模型单元信息深度表 模型单元 乘客信息系统 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 附属配件 — — — 安装构件 — — — 57 A.0.24 门禁系统模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.24 的规定。 表 A.0.24 门禁系统模型单元信息深度表 模型单元 门禁控制器机 柜 门禁控制器 方案设计 初步设计 施工图设计 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 安装构件 — — — G2/N2 G3/N3 G2/N2 G3/N3 门禁主控制器 柜内安装箱 主要设备 主控制器内电 源模块 主要设备 门禁配电盘 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 交换机 主要设备 G1/N1 G2/N2 G3/N3 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 安装构件 — — — 密码读卡器 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 读卡器 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 磁力锁 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 紧急出门按钮 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 出门按钮 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 巡更点 主要设备 G1/N1 G2/N2 G2/N2 ACS 线槽 主要设备 — — G2/N2 桥架及电缆爬 架 主要设备 — G2/N2 镀锌钢管 主要设备 — G2/N2 就地控制器 G1/N1 G1/N1 — — A.0.25 站内客运设备模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.25 的 规定。 表 A.0.25 站内客运设备模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 桁架 主要设备 — G2/N2 G3/N3 梯级 主要设备 — G2/N2 G3/N3 扶手带 主要设备 — G2/N2 G3/N3 控制柜 主要设备 — G2/N2 G3/N3 应急按钮 构件 — — G3/N3 井道 主要设备 — G2/N2 G3/N3 轿厢 主要设备 — G2/N2 G3/N3 层门及门套 主要设备 — G2/N2 G3/N3 控制柜 主要设备 — G2/N2 G3/N3 58 续表 A.0.25 呼叫按钮 构件 — G2/N2 G3/N3 曳引机 主要设备 — — G3/N3 驱动主机 — — — 扶手带驱动装 置 — — — 梯级链及梯级 滚轮 — — — 导轨及支架 — — — 对重装置 — — — 导轨 — — — 补偿装置 — — — 主要安全装置 — — — 其他构件 — — — 吊钩 — G2/N2 G3/N3 预埋钢板 — G2/N2 G3/N3 附属设备 吊钩、预埋件 A.0.26 站台门专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.26 的规 定。 表 A.0.26 站台门专业模型单元信息深度表 模型单元 门体 PSL 控制盘 PSC 柜 方案设计 初步设计 施工图设计 门体类型 — G2/N2 G3/N3 顶箱、立柱(固 定侧盒) — G2/N2 G3/N3 门槛 — G2/N2 G3/N3 门状态指示灯 — — G2/N2 DCU — — — 传动装置 — — — 电机 — — — LCB — — — 附属配件 — — G2/N2 柜体 — G2/N2 G3/N3 指示灯 — — G2/N2 附属配件 — — — 柜体 — G2/N2 G3/N3 显示屏 — — G2/N2 交换机 — — — PEDC — — — 显示按钮 — — — 59 续表 A.0.26 PSC 柜 附属配件 — — — 柜体 — G2/N2 G3/N3 显示屏 — — G2/N2 模块 — — — 附属配件 — — — 柜体 — G2/N2 G3/N3 模块 — — — 附属配件 — — — 线槽 — G2/N2 G3/N3 线管 — G2/N2 G3/N3 驱动、控制电源 柜 蓄电池柜 线槽、线管 A.0.27 车辆基地模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.27 的规定。 表 A.0.27 车辆基地模型单元信息深度表 模型单元 场地边界条件 站场线路 站场路基 站场道路 站场排水 车辆基地工艺 方案设计 初步设计 施工图设计 规划条件 G1/N1 G2/N2 G3/N3 地形地貌 G1/N1 G2/N2 G3/N3 市政接驳条件 G1/N1 G2/N2 G3/N3 既有建构筑物 G1/N1 G2/N2 G3/N3 线路、道岔、车 挡 G1/N1 G2/N2 G3/N3 轨道区路基 —— G2/N2 G3/N3 非轨道区路基 —— G2/N2 G3/N3 路基过渡段 —— G2/N2 G3/N3 道路选线 G1/N1 G2/N2 G3/N3 路面结构 G1/N1 G2/N2 G3/N3 路缘石 G1/N1 G2/N2 G3/N3 排水沟 —— G2/N2 G3/N3 排水沟盖板 —— G2/N2 G3/N3 排水管 —— G2/N2 G3/N3 检查井 —— G2/N2 G3/N3 检查井盖板 —— G2/N2 G3/N3 雨水口 —— G2/N2 G3/N3 出水口 —— G2/N2 G3/N3 工艺检修设施 G1/N1 G2/N2 G2/N2 工艺设备 G1/N1 G3/N3 G3/N3 工艺管线 —— G3/N3 G3/N3 工艺设备基础 —— G3/N3 G3/N3 60 A.0.28 人防专业模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.28 的规定。 表 A.0.28 人防专业模型单元信息深度表 模型单元 人防门系统 集中信号显示 系统 方案设计 初步设计 施工图设计 防护密闭门 G2/N1 G2/N2 G3/N3 密闭门 G2/N1 G2/N2 G3/N3 防护密闭封堵 板 G2/N1 G2/N2 G3/N3 排水沟闸板 — G2/N2 G3/N3 人防吊钩 — G2/N2 G3/N3 信号箱 — G2/N2 G3/N3 双 电 源 自 助转 换开关 — — G2/N3 人 防 集 中 信号 显示台 — — G1/N3 接地端子箱 — — G1/N3 电缆桥架 — — G1/N3 — — G1/N3 电缆 A.0.29 声屏障模型单元信息深度的几何表达精度和信息深度,应符合表 A.0.29 的规定。 表 A.0.29 声屏障模型单元信息深度表 模型单元 方案设计 初步设计 施工图设计 声屏障工艺 工艺吸声板材 G1/N1 G2/N2 G3/N3 声屏障结构 结构构件 G1/N1 G2/N2 G3/N3 61 本标准用词说明 1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词 说明如下: 1) 表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”; 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”; 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”; 4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或 “应按……执行”。 62 北 京 市 地 方 标 准 城市轨道交通工程信息模型设计交付标准 Standard for design delivery of urban rail transit engineering information model 条文说明 2021 北京 63 目 次 1 总则.............................................................74 2 术语 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .7 5 3 基本规定..............................................................76 3.1 一般规定.............................................................76 3.2BIM 软件和数据格式....................................................76 3.3 定位体系与项目单位...................................................77 3.4 模型范围.............................................................77 3.5 命名规则.............................................................78 4 交付准备.............................................................79 4.1 一般规定............................................................79 4.2 模型架构和精细度.....................................................79 4.3 模型视图.............................................................79 4.4 模型颜色.............................................................80 4.5 建模方法.............................................................80 4.6 模型要素............................................................82 4.7 编码要求............................................................83 5 交付物...............................................................85 5.2 城市轨道交通信息模型................................................85 5.3 属性信息表..........................................................85 5.4 工程图纸.........................................................85 5.5 工程量统计表.........................................................86 6 交付协同..............................................................87 6.1 一般规定............................................................87 6.2 协同工作准备................................................87 6.3 设计阶段的交付协同...............................................87 6.4 面向应用的交付协同................................................88 7 交付验收与归档........................................................89 7.1 一般规定............................................................89 7.2 设计交付............................................................89 7.3 交付验收............................................................90 7.4 交付归档............................................................92 64 1 总则 1.0.1 本标准适用于新建、改建、扩建京津冀城市轨道交通工程设计中应用信 息模型建立和交付设计信息,以及各参与方之间和内部信息传递的过程。本 标准作为京津冀三地标准,由三地主管部门联合发布。 1.0.3 城市轨道交通工程信息模型设计交付应与 BIM 报建审批和施工图 BIM 审图工作衔接,与城市信息模型(CIM)平台融动联通。城市轨道交通工程 信息模型的设计交付应满足 BIM 报建审批和施工图 BIM 审图的相关要求, 并为城市信息模型平台预留数据接口,服务数字城市建设。 65 3 基本规定 3.1 一般规定 3.1.1 建筑信息模型的设计交付需要满足阶段性交付要求,但是并不能涵盖全 部建筑信息模型的应用场景,因此面向应用的交付也构成了重要的环节,这 些应用直接关系到项目的各项管理。一个完整的交付过程,包含交付准备、 输出交付物、各方协同、验收和归档。 3.1.2 城市轨道交通工程设计应包括方案设计 (含工程可行性研究和总体设计) 、 初步设计和施工图设计等阶段。城市轨道交通工程信息模型的设计交付应满 足各阶段设计深度的要求。 3.2 BIM 软件和数据格式 3.2.1 城市轨道交通工程设计专业多、设计单位采用的商业软件呈现多元化状 态,为保障全线各专业数据的协同设计、模型成果集成等,必须根据城市轨 道交通工程信息模型的应用目标,对统一选用一种或多种 BIM 软件完成模型 创建及应用工作,有利于统一要求、统一实施。建模软件和数据格式应符合 下列规定: 1 区间(隧道、高架、路基)、轨道、道床、区间内系统设备等沿线路 空间曲线敷设的模型单元创建方法复杂,BIM 软件的选取必须充分考虑相关 因素; 2 当限于工程对象特殊性(例如钢结构桥梁、地面路基段、钢箱梁、异 形结构等模型单元)必须采用多种软件建模时,交付时应转换为统一数据格 式; 3 BIM 软件及数据格式应满足数据集成与应用要求。 3.2.2 选取的 BIM 软件应具备工程量统计、设计出图等各专业功能,以及集 66 成其他数据格式或导出为其他软件所需数据格式的能力。 3.3 定位体系与项目单位 3.3.1 工程建设项目一般都采用城建独立坐标系,即直角坐标系。因此,城市 轨道交通工程信息模型应采用城市直角坐标系和高程系统,并与设计图纸保 持一致。但是在部分应用场景下,模型数据集成与应用时需要大地坐标系以 便于与 GIS 地图进行集成应用,设计交付时应同时提供转换后的坐标值。 3.3.3 城市轨道交通工程信息模型宜采用轴网交点作为项目基准点,便于专业 间协作、数据审核和处理。区间模型的项目基准点宜与临近车站模型保持一 致,有利用模型数据整合和校验。 3.3.4 为了多专业、多单位的基于模型统计工程量和数据集成需要,城市轨道 交通项目所有模型应使用统一的单位和度量制,单位名称和精度可进行统一 规定。 3.4 模型范围 3.4.2 城市轨道交通工程信息模型应全过程传递,方案设计阶段、初步设计阶 段和施工图设计阶段的模型数据应具有连续性,可基于上一阶段模型创建。 3.4.3 方案设计阶段应利用模型分析设计总体平衡、运营功能、工程规模、工 程投资等,验证项目可行性,落实外部条件、稳定线路站位。设计单位应基 于模型开展全专业协同设计,由于方案设计阶段的设计深度较浅、部分专业 设计深度不足,因此仅对影响总体线站位方案、建筑方案布局的若干专业做 硬性要求。 3.4.5 初步设计模型应基于方案设计阶段交付模型进行创建,设计深度满足 《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》(建质〔2013〕160 号)。综合 考虑建模软件性能、BIM 应用需要等因素,钢筋和小尺寸的线材、线管等可 不创建模型。本阶段综合管线应考虑车站、车辆基地和控制中心公共区的供 67 电、通信、信号、综合监控等专业的桥架,房间内设备可根据需要示意,待 后续设备招标后进行补充。 3.4.7 施工图设计阶段模型宜基于初步设计阶段交付模型进行创建,设计深度 满足《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》(建质〔2013〕160 号)。 本阶段由负责深化设计和加工的单位进行计算分析并完善综合管线的支吊架 模型。 3.5 命名规则 3.5.1 为便于交付物的分类管理,信息模型及交付物的命名应简明且易于辨识。 3.5.2 参考《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018 对模型单元及其 属性命名的原则进行统一要求,便于文件管理和信息解析。 3.5.3 轨道交通工程构件级模型单元的命名应由几何信息、属性信息组成,包 含主要几何特征和规格、材质等,便于关键信息识别、多专业协同设计和基 于模型的项目管理。 3.5.4 参照京津冀地区的传统设计管理习惯,模型文件命名应由项目代码、阶 段代码、工程区域代码、专业代码、版本代码和描述等字段依次组成。各项 代码完全参照了京津冀地区建设管理和设计管理的信息代码习惯。专业代码 是设计的最小专业,模型提交时应根据图册划分和设计任务情况对各专业模 型进行适度整合。由于同一轨道交通工程可能涉及多款 BIM 软件,设计模型 存在多次提交,因此信息描述中对软件信息和提交时间信息也做了要求,便 于成果管理。 68 4 交付准备 4.1 一般规定 4.1.3 城市轨道交通工程协同设计过程中,需要借助名称、编号或颜色等模型 信息快速识别工程对象,准确获取设计信息、辅助设计优化。 4.1.4 考虑到城市轨道交通工程按线路进行设计、施工和运营,为避免系统设 计障碍、减小数据集成难度,每条城市轨道交通线路的各专业宜使用统一的 BIM 设计软件,并最终交付统一格式、可编辑的模型。 4.1.5 创建模型发生错误时,会导致模型几何形体所表达的几何信息与属性信 息中的几何参数不一致。然而属性信息相对于几何形体更易检查、校核,因 此当模型单元的几何信息与属性信息不一致时,应优先采信属性信息。 4.2 模型架构和精细度 4.2.1、4.2.2、4.2.3 参照《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018 定 义模型单元分级和模型精细度等级,辅助标准附表中各阶段模型精细度的解 释。城市轨道交通工程信息模型所包含的模型单元应分级建立。模型单元分 级应符合表 4.2.1 规定。 4.2.4 方案设计、初步设计和施工图设计阶段的模型精细度分别不低于 LOD1.0、LOD2.0、LOD3.0,可发挥 BIM 技术优势,利用 BIM 技术提高对应 阶段的设计深度。 4.3 模型视图 4.3.1 城市轨道交通工程信息模型需要设置二、三维视图,辅助理解设计意图、 输出设计图纸等,辅助设计成果交付和设计意图的传递。 4.3.2 模型视图结构宜设 3 级树状结构,一般不宜设多于 4 级。视图名称宜由 数字、文字或者字母组成,半角连字符“-”隔开,命名由设计专业、视图类型、 69 序号等组成,便于视图管理和成果导出。例如“13-给排水与消防”,如 “GX-03-01-站台层消防平面”。 4.3.3 为满足模型出图需要,模型应结合工程制图要求在二维视图中设置线条 名称、线条样式、线条颜色、线条宽度和标注样式,保证导出图纸的图面规 范性。 4.3.4 BIM 软件中设施设备在二维视图下的占位符号、线条等一般不符合出图 要求,因此需要设计单位结合工程制图要求,在设施设备的构件级模型单元 中设置二维图例,保证模型输出图纸的合规性。 4.4 模型颜色 4.4.1 BIM 软件一般都会有多种方式给模型赋予颜色,统一颜色设置方法可以 避免配色方法交叉使用所导致的模型整合时的颜色错乱,保障不同软件之间 的数据互用。 4.4.2 模型单元应根据工程对象的系统分类设置颜色,并遵循统一的规则, 避免颜色混淆或违背常规设计习惯,例如消防管道通常用红色表达。 4.4.3 城市轨道交通工程地上环境、地质、市政管线、城市规划控制线、土建 设施、机电设备和装修等模型内容,颜色需要进行统一规定。地上环境、地 质和装修等颜色设置,应以反映事物特点为基本原则。城市规划控制线、市 政管线等以符合既有技术标准为基本原则。 4.5 模型要求 4.5.1 模型材质信息的正确赋予,对基于模型的工程量统计至关重要。因此各 专业模型创建时,应赋予正确的材质信息。不同材质工程对象的模型单元应 各自表达,不应相互重叠或剪切。 4.5.2 设计模型将用于工程量统计、进度模拟、项目管理等,模型精细度和扣 减规则对各项 BIM 应用的开展影响很大。各专业模型单元的模型精细度、扣 70 减规则应符合工程建设逻辑,符合工程量统计、施工进度表达、分专业分部 位查看模型的要求。 4.5.3 对同一工程对象,BIM 软件中有不同的方法可以创建模型。各类模型单 元的创建方法,应考虑工程施工、竣工交付和运维管理等阶段基于模型进行 管理的要求。例如楼板和墙体应分开绘制,否则将导致构件无法独立选中或 分图层控制,不能满足使用需要。 4.5.5 环境建(构)筑物模型应包含地上建筑物、地下结构、市政管线和交通 路网等,通常采用航飞或人工建模的方式创建,由于航飞模型存在精细度较 低、建筑物无法独立选中等缺陷,建议优先采用人工建模方式创建,此方法 创建的数据还能够适用于 CIM 平台。 4.5.6 地质模型应满足设计参考、施工查询验证需要,利用专业软件建模并关 联主要地质参数。 4.5.7 城市轨道交通工程施工环境复杂,市政管线(管线改移部分)的施工组 织和管理是重点管控内容。设计阶段的管线改迁方案模型是施工阶段前期工 程管理的数据来源,模型应包含施工管理所需的主要参数,包括管道类型、 介质、管径、材质等信息。 4.5.8 交通导改模型应包含编号、道路名称等信息,满足施工阶段的前期工程 管理需要。 4.5.9 土建模型传递至施工阶段,主要用于进度模拟和伴随三维进度表达的形 象进度数据展示,因此对模型的计量参数、构建拆分、分部分项信息等进行 统一规定。由于地铁车站纵坡的设置将影响管综设计、模型出图等应用,因 此建模时可不考虑结构纵坡坡度、项目基点采用站中里程标高;当用于外部 约束条件分析、全线模型集成时,另行调整坡度、保证数据准确性。 4.5.10 机电设备系统模型的创建应考虑材料保温、管道坡度、转弯半径、设 备占位等,保证管线综合设计能够预留充足的安装空间、检修空间、使用空 71 间。 4.6 模型内容 4.6.1 本条参考了国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018 中 模型内容的要求,将其作为模型单元传递过程中的关键因素重点考虑。 1 模型单元对应的系统分类是其重要的逻辑构成,直接区分所对应的工 程对象,首先要界定其所属的分类。目前各地城市轨道交通的分类与编码各 不相同,需要根据自身的管理需要制定,并在后续新线建设过程中进行扩展 更新。 2 模型单元的命名和模型文件的命名应直观、简练、可操作性强,既要 符合专业习惯,又不引起混淆。尽量提供命名检查工具,辅助建模人员进行 命名符合性校核。 3 同一专业系统内的模型单元之间是有关联关系的,完整的关联关系, 才能够充分表达系统原理,有助于生成系统简图,也可以使系统简图与模型 建立实时的对应关系,在运营维护阶段进行相关的控制分析。 4 模型单元的视觉呈现效果,决定了工程对象能否被快速识别,不同阶 段不同应用对模型单元呈现与实物一致性程度有不同要求。 5 模型单元承载的信息,需要大量的属性来体现,需要定义“属性名”、“属 性值”这样的键值对来表达,可以通过建模软件直接录入至模型中,也可以通 过外部文件进行关联。 6 属性值随着工程进展不断迭代,属性值的数据来源十分重要,不同的 数据来源表达不同的交付目的和可信程度。按照国家标准《建筑信息模型设 计交付标准》(GB/T51301-2018)的规定,属性来源一般包括:业主、规划、 设计、勘察、审批、生产、总承包、分包、项目管理、资产管理、软件等。 4.6.3 城市轨道交通工程信息模型的设计属性信息众多,设计参数全部录入模 型将导致模型数据庞大,信息管理难度大。因此,应根据模型数据的应用场 72 景,对模型信息进行区别处理。需要进行统计、分析的属性信息,宜录入模 型或提供属性信息表,利用 BIM 平台关联至模型。只需满足查询需求的属性 信息,可采用 BIM 平台建立模型和信息来源(图纸、文档、表格等)的关联 关系。 4.6.5 具有关联的模型单元表明直接关联关系后,有助于对专业或系统的整体 管理。对于给水排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统和动力系 统的模型单元,控制关系显得相对重要。在某些情况下,管线没有必要三维 建模,但只要管线所衔接设备的直接控制关系能够体现出来,就可以保障系 统的完整性。 4.6.6 在满足应用需求的前提下,采用较低的几何精度,包括几何描述在内的 更多描述可以信息或者属性的形式表达出来,避免过度建模情况的发生,也 有利于控制 BIM 模型文件的大小,提高运算效率。 4.7 编码要求 4.7.1 城市轨道交通工程信息模型设计交付后,需要进一步向施工和运维阶段 传递。为了保障后续单位能够统一添加正确的项目管理参数、运维管理参数, 应在设计阶段就规定好所需的属性字段并在模型中设置,其他单位根据责任 分工分别录入相关属性信息。本条对进度管理需要的分部分项编码字段和运 维期间需要的物资分类编码和设施设备分类编码字段等进行规定。 4.7.2 京津冀地区尚未正式颁布设施设备编码的地方标准,本条参照国标《城 市轨道交通设施设备分类与代码》(GB/T 37486-2019)对编码的一级分类规 则进行了规定。对于新建轨道交通城市,建议采用三码合一的分类编码体系。 73 5 交付物 5.2 城市轨道交通工程信息模型 5.2.3 初步设计阶段和施工图设计阶段交付模型时,应一并交付冲突检测报告, 供设计质量审查、校核。初步设计阶段根据设计深度,主要对公共区和设备 区走廊的管道排布进行综合调整。 5.2.5 城市轨道交通工程设计专业多、设计单位多,为保障提资数据的唯一性, 交付和应用模型时,宜集中管理并设置数据访问权限。各专业、各单位根据 权限访问、获取相关模型,开展协同设计。 5.2.6 城市轨道交通工程信息模型审核时,需要快速获取该模型的基本情况、 责任单位和人员、建模基本参数等。城市轨道交通工程信息模型交付时,应 一并提供模型基本信息和标准执行情况。 5.3 属性信息表 5.3.1、5.3.3 设施设备参数较多,不宜全部录入模型,应制定统一的属性信息 表,将基本设计参数以表格形式进行标准化管理。属性内容包括版本、基本 信息、属性信息等,根据具体项目决定信息内容。 5.3.4 属性信息表应按照属性组进行分类,根据模型应用需要包含全部或部 分属性字段。构件级模型单元宜包含编码信息,模型与属性信息表通过设施 设备的编码进行关联。 5.4 工程图纸 5.4.1 城市轨道交通工程设计单位,应结合专业特点和 BIM 软件成熟度,进 行全专业或部分专业的 BIM 设计,并从模型输出工程图纸和其他视图成果。 5.4.3 现行法律法规仍以二维图纸作为法定设计成果,然而工程图纸中利用二 74 维图元难以清晰表达一些复杂节点的空间关系或局部构造,例如管线密集的 节点区域,宜在图纸中增加三维视图进行辅助表达。 5.4.4 方案设计阶段主要是稳定线站位方案和系统选型等,正式设计图纸较少, 多以设计方案说明的方式表达设计成果。方案设计阶段以设计方案说明形式 表达的设计成果,宜利用模型视图和模型导出的参数指标编制而成。 5.5 工程量统计表 由于 BIM 软件的局限性,以多专业协同设计为目标而创建的信息模型无 法直接满足初步设计概算、施工图预算针对全部开项的工程量精确统计。因 此,只要求设计单位根据城市轨道交通工程信息模型导出工程量统计表,用 于复核初步设计概算、施工图预算等。 75 6 交付协同 6.1 一般规定 6.1.4 城市轨道交通工程信息模型在全生命期进行传递并应用,交付物应兼顾 施工和运维阶段的模型应用要求。 6.1.5 信息模型及交付物提供方应保障所有文件链接、信息链接的有效性。 6.1.6 方案设计和初步设计阶段,设计方案调整频繁、信息模型同步更新调整。 项目参与方在使用信息模型时,应对模型基本信息进行核对,保证模型是最 新版本,模型数据准确有效、满足应用需要。 6.2 协同工作准备 6.2.1 模型的交付包含设计阶段交付和面向应用的交付,需求方对设计交付模 型的时间、内容、数量、模型精度和基本信息等均会提出要求。信息模型建 立之前,设计单位应整理相关需求、制定项目需求书,统筹数据需求。 6.2.2 根据项目需求书,应制定信息模型执行计划,细化模型数据标准、建模 要求,策划工作组织和资源计划,保障 BIM 设计工作开展。 6.3 设计阶段的交付协同 6.3.2 设计阶段的交付对象是建设单位,建设单位根据全生命期 BIM 管理需 要,定义项目需求,明确各设计阶段的交付要求。 6.3.4 根据职责一致性原则,建设方对模型进行检查、审核,模型提供方根据 审查意见和要求对模型进行修改、完善、补充信息。 6.3.8 多专业协同设计时各专业互为边界条件,需要事前约定协同规则,定期 进行数据共享、检查设计协调性,根据既定规则进行设计问题的优化。 76 6.4 面向应用交付协同 6.4.2 面向应用的设计交付应以需求为导向。在设计合约和职责范围内,设计 单位交付成果应考虑业主单位、协同设计单位和施工安装单位的应用需求。 在不增加过多额外工作的前提下,创建各专业模型时应考虑后续应用单位的 需要,真正实现模型信息的有效传递。 6.4.3 本条参考了《建筑信息模型设计交付标准》(GB/T 51301-2018)和《建 筑信息模型施工应用标准》(GB/T 51235-2017),以及《城市轨道交通工程 BIM 应用指南》(建办质函〔2018〕274 号),并对各阶段 BIM 应用类别和 应用目标进行了规定。设计单位面向应用的交付协同,不仅要满足设计阶段 应用需要,还要考虑施工阶段和运维阶段需求。 6.4.4 模型应用方作为设计模型的接受和使用者,对设计模型的模型拆分、属 性信息、编码信息,以及交付物类别、文件格式、交付时间和方式等都会有 特定的需求。提出相应明确需求,便于各方之间的高效信息协同。 6.4.5 城市轨道交通工程土建和建筑设备、设备系统和装修分项设计等,往往 由不同的设计单位完成。因此设计阶段的全专业模型,应由各分项设计单位 共同完成。 77 7 交付验收与归档 7.2 设计交付 7.2.1 城市轨道交通工程设计专业众多,各专业均由对应的专业设计师进行独 立设计,不可避免的由多人共同完成模型设计工作。根据既有行业设计习惯, 各设计单位应根据设计工作范围,设计图纸篇册划分、单位工程划分等,对 创建的各专业模型进行组合、拆分,提高建模实施和成果管理效率,并向建 设单位交付。 7.2.2 基于 BIM 的报规报建和施工图审查已经逐步成为趋势,在厦门、成都、 深圳等地已经推广,京津冀轨道交通工程信息模型涉及交付也应该做好相应 准备。初步设计文件报送政府主管部门审查时,应同步提交达到初步设计深 度的城市轨道交通工程信息模型,供技术审查和图纸审查。 7.2.4 根据职责一致性原则,当发生补充勘察、设计方案优化或设计变更时, 相应的勘察设计单位应更新模型、图纸等交付物。 7.2.5 建设单位作为招标主体具备居中协调的权利和能力,应组织设计单位与 其他单位间的交付协同。同时,由于城市轨道交通工程的设计特点,部分设 备系统专业的设计工作是同一家设计单位按照线路进行组织,应根据项目管 理习惯将对应的系统模型按照工点拆分,并根据协同工作机制与对应的土建 模型整合,交付使用。 7.2.6 设计阶段方案或设计细节持续调整,为推动基于模型的协同工作,设计 单位的信息模型应与设计图纸等交付物同步提交,避免版本差异。 7.2.8 为保证模型与纸质图纸的一致有效性,宜参考传统的文件传递习惯进行 78 模型等电子文件的交付,避免其他交付方式带来的版本管理问题,以及进一 步导致的错误参照设计。设计交付时宜将交付物储存于光盘、移动硬盘等数 据存储载体中,并应具有电子/纸质说明文档。图纸、文本等相关纸质成果交 付形式应符合国家相关规定。 7.3 交付验收 7.3.2 当前 BIM 软件技术条件下,尚无法全专业基于模型进行设计工作,设 计图纸和模型作为设计成果同时存在,模型完整性、与图纸一致性和建模细 节合规性将直接影响基于模型的工程量统计、施工辅助指导和项目管理等应 用价值。模型创建完成后应进行完整性、一致性、合规性检查,具体城市轨 道交通项目应根据本条文规定的几个方面,结合模型需求书和 BIM 标准,制 定详细的模型审核要点,保障模型质量。 7.3.4 城市轨道交通工程信息模型将贯穿设计、施工、运维全过程,融入进度、 质量、安全、投资管理等各业务环节,城市轨道交通工程信息模型工作的组 织管理呈现系统性高、技术难度大等特点,国内轨道交通业主单位都已经委 托了有资质和能力的第三方 BIM 咨询单位提供总体管理等技术支持。 7.4 交付归档 7.4.1 城市轨道交通工程信息模型作为设计成果的一部分,设计单位和业主单 位都应将相关成果纳入档案管理,为后续阶段应用、提供数据支撑。 7.4.3 由于建设环境的复杂性、征地拆迁实施的不确定性和其他行政许可、法 79 律法规的调整,设计阶段,尤其是初步设计阶段方案调整频繁,基于模型的 协同设计依赖于可靠的版本管理。城市轨道交通工程信息模型的交付方和接 收方应采用可靠的版本控制及管理方法,记录和追溯各方对信息模型的更改 历史。 80

城市轨道交通工程信息模型设计交付标准

城市轨道交通工程信息模型设计交付标准