人行道及建筑后退空间停车泊位设置管理规范(公示稿).pdf

ICS 03.220.20 CCS R 84 泰 DB3212 州 市 地 方 标 准 DB3212/T XXXX—2021 人行道及建筑后退空间停车泊位 设置管理规范 20XX-XX-XX 发布 20XX-XX-XX 实施 泰州市市场监督管理 局 发 布 DB3212/T XXXX—2021 前 言 本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》进行编 写。 本文件由泰州市城市管理局提出并归口。 本文件主要起草单位:泰州市城市管理局。 本文件主要起草人:XXX、XXX。 I DB3212/T XXXX—2021 人行道及建筑后退空间停车泊位设置管理规范 1 范围 本文件规定了人行道及建筑后退空间停车泊位设置管理规范的一般要求、泊位设置、空间一体、泊 位管理等。 本文件适用于泰州市行政区域内城市道路红线内人行道区域停车泊位的设置和管理。城市道路红线 与建筑控制线之间区域停车泊位的设置和管理可参照本文件执行。依据本文件设置的人行道及建筑后退 空间停车泊位,其服务对象为微型和小型载客汽车,不包括其他类型的车辆。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 GB 5768.1 道路交通标志和标线:总则 GB 5768.2 道路交通标志和标线:道路交通标志 GB 5768.3 道路交通标志和标线:道路交通标线 GB 50647—2011 城市道路交叉口规划规范 GB 51038 城市道路交通标志和标线设置规范 GA/T 484 LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 993 道路交通信息显示设备设置规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 人行道 sidewalk 城市规划道路红线至车行道边缘的空间,包含通行带及设施带。 3.2 通行带 pedestrian space 人行道上供行人通行的区域。 3.3 设施带 facilities strip 人行道上可设置公共设施的区域。 3.4 建筑后退空间 setback space 建筑物退离规划地块边界和各种规划控制线(包括规划道路、绿化隔离带、铁路隔离带、河湖隔离 带、高压走廊隔离带)形成的空间场所。 3.5 外侧控制线 outside line 人行道及建筑后退空间停车区域靠近建筑一侧的控制线。 1 DB3212/T XXXX—2021 3.6 内侧控制线 inside line 人行道及建筑后退空间停车区域靠近车行道一侧的控制线。 4 4.1 一般要求 总体要求 4.1.1 人行道及建筑后退空间停车泊位的设置应以泰州市国土空间总体规划、综合交通体系规划、停 车设施专项规划及其他相关规划为依据,应以泰州市人行道及建筑后退空间的实际尺度为参考因素。 4.1.2 人行道及建筑后退空间停车泊位的设置和管理应以机动车、非机动车、行人通行需求和安全保 障为基础,遵循“步行优先、空间统筹、一体设置、规范管理、滚动更新”的原则。 4.1.3 人行道及建筑后退空间停车应作为配建停车和路外公共停车的补充形式。 4.1.4 人行道及建筑后退空间停车泊位的设置应以停车调查和需求预测为基础,按照区域差别化的原 则合理确定停车泊位分布位置和数量: a) 应对人行道及建筑后退空间停车泊位的总量进行控制,不宜超过城市各类停车泊位总量的 5%; b) 对于城市核心区域,可将人行道及建筑后退空间停车作为停车泊位挖潜的一种手段,适当提高 泊位的设置数量,缓解现状停车供需矛盾; c) 对于城市其他区域,应贯彻配建停车位主体的原则,适当控制人行道及建筑后退空间停车泊位 的设置数量。 4.2 具体要求 4.2.1 有下列情形之一的,不应在人行道及建筑后退空间内设置停车泊位: a) 如图 1 所示的交叉口、机动车出入口视距三角形区域,其中视距三角形的限界参照 GB 50647 —2011 的 3.5 的相关要求; 图 1 视距三角形内禁止设置停车泊位区域 b) 水、电、气等地下管道工作井以及距离上述地点 1.5 m 以内的区域; c) 纵向坡度大于 6%或横向坡度大于 2%的区域; d) 漫水、积水及排水不畅区域; e) 大型公共建筑周围疏散通道、消防车道以及无障碍通道; f) 由于交通管理的要求不应设置停车泊位的区域; g) 由于道路两侧绿化景观的要求不应设置停车泊位的区域。 4.2.2 人行道及建筑后退空间停车泊位的设置应根据行人通行要求、设施设置要求、盲道控制要求等 因素综合评价确定: a) 设置停车泊位后,人行道通行带宽度不应小于 2 m; 2 DB3212/T XXXX—2021 b) 在有设施带的人行道内,设置停车泊位后,除应满足人行道通行带宽度要求外,尚应满足各类 设施设置的宽度要求; c) 盲道及盲道两侧各 0.25 m 空间内不应设置停车泊位。 5 泊位设置 5.1 停车泊位设置形式 人行道及建筑后退空间停车泊位平面空间由车辆本身的尺寸加四周必要的安全间距组成。停车泊位 。 。 的设置形式按汽车纵轴线与通道的夹角关系分为:平行式、垂直式和斜列式(倾角 45 、60 )两种。 不同设置形式的停车泊位尺寸如图 2 所示。 平行式 垂直式 45 斜列式 60 斜列式 。 。 图 2 停车泊位设置形式示意图(单位:m) 5.2 内部通道设置要求 5.2.1 人行道及建筑后退空间停车场内部通道的宽度应满足下列要求: ——双向行驶的通道宽度不应小于 6 m; ——单向行驶的通道宽度不应小于 4 m。 5.2.2 内部通道的转弯半径不应小于 3.5 m;当停车场内部通道兼做消防车道时,内部通道的转弯半 径不应小于 9 m。 5.3 停车区域宽度要求 5.3.1 人行道及建筑后退空间停车区域总宽度应根据停车泊位设置形式、内部通道宽度等因素综合确 定。具体宽度要求如图 3 所示。 单排平行式停放、单向行驶 单排垂直式停放、单向行驶 3 DB3212/T XXXX—2021 。 单排斜列式停放(45 )、单向行驶 。 单排斜列式停放(60 )、单向行驶 单排垂直式停放、双向行驶 。 4 。 单排斜列式停放(45 )、双向行驶 单排斜列式停放(60 )、双向行驶 双排垂直式、单向行驶 双排垂直+平行式、单向行驶 双排斜列式、单向行驶 双排垂直+斜列式、单向行驶 DB3212/T XXXX—2021 双排垂直式、双向行驶 双排垂直+平行式、双向行驶 双排斜列式、双向行驶 双排垂直+斜列式、双向行驶 图 3 不同设置形式的停车区域总宽度(单位:m) 5.3.2 设置人行道及建筑后退空间停车泊位后,可按照需求在靠近建筑控制线一侧设置独立于红线内 人行道的行人通行空间: ——停车泊位单排设置时,行人可与停车场内部通道共用空间; ——停车泊位双排设置时,行人通行空间参考 4.2.2 中人行道通行带最小宽度要求。 5.4 设置形式一致性要求 人行道及建筑后退空间停车设置形式应满足以下要求: ——同一路段人行道及建筑后退空间停车区域宽度变化较小时,停车设置形式应保持一致; ——同一路段人行道及建筑后退空间停车区域宽度变化较大时,可按实际宽度采取不同设置形式。 5.5 泊位数量要求 人行道及建筑后退空间停车泊位数量的设置,应充分考虑建设管理成本和泊位使用效率,单个停车 场停车泊位的数量应不少于 6 个。 5.6 出入口要求 5.6.1 人行道及建筑后退空间停车场出入口的设置应满足公安机关交通管理部门的相关规定要求。 5.6.2 人行道及建筑后退空间停车场出入口的设置应协调处理好与道路上现状已有、在建或规划各类 设施的关系,避免冲突。 5.6.3 停车场出入口与相邻交叉口及其他交通设施的间距均应满足城市道路交通安全通畅、高效组织 的要求。 5.6.4 人行道及建筑后退空间停车场出入口的数量应满足以下要求: a) 泊位数量 100 个以下标准车位的,内部通道双向行驶时,应设置不少于 1 个的双车道出入口; b) 泊位数量 100 个以下标准车位的,内部通道单向行驶时,应设置不少于 2 个的单车道出入口; c) 泊位数量 101-300 个标准车位的,出入口不应少于 2 个; d) 泊位数量 301-500 个标准车位的,出入口不应少于 2 个,其中至少 1 个应为双车道出入口; e) 泊位数量 501-1000 个标准车位的,出入口不应少于 2 个,且 2 个均应为双车道出入口; f) 泊位数量超过 1000 个标准车位的,出入口不应少于 3 个,其中至少 2 个应为双车道出入口。 5.6.5 人行道及建筑后退空间停车场出入口宽度应满足以下要求: ——单向行驶的出入口车行道宽度不应小于 4 m; 5 DB3212/T XXXX—2021 ——双向行驶的出入口车行道宽度不应小于 7 m。 5.6.6 人行道及建筑后退空间停车场出入口机动车道的转弯半径不应小于 6 m。 5.6.7 人行道及建筑后退空间停车场宜与周边地块或已有建设项目共用出入口。 5.6.8 设置在次干路及以上等级道路的人行道及建筑后退空间停车场,出入口不宜设置在交叉口转角 范围内。 5.6.9 停车场出入口数量超过 1 个时,相邻出入口的间距应大于 30 m。 5.7 标志标线要求 标志标线的设置应符合 GB 5768.1-3 和 GB 51038 的相关要求。 6 空间一体 6.1 空间统筹设计 人行道及建筑后退空间停车泊位的设置与管理,宜将车行道边缘与建筑控制线之间的区域进行统筹 协调、一体设计,空间统筹涉及方法参见表 1 和图 4。 表1 盲道位置 绿化隔离带设置 空间统筹设计方法 设施带位置 人行道未设置 设施带 盲道设置于人行 道内 盲道设置于建筑 后退空间内 道路红线与用地 红线间未设置绿 化隔离带 设施带设置于 人行道内侧 可设置停车泊位的空间 满足行人通行要求和盲道控制要求的基础 上,人行道通行带外侧与建筑控制线之间的 区域 满足行人通行要求、设施设置要求和盲道控 制要求的基础上,人行道通行带外侧与建筑 控制线之间的区域 设施带设置于 人行道外侧 道路红线与建筑控制线之间的区域 道路红线与用地 红线间设置绿化 隔离带 — a)绿化隔离带可利用,道路红线与建筑控制 线之间的区域 b)绿化隔离带不可利用,用地红线与建筑控 制线之间的区域 — — 盲道外侧 0.25m 与建筑控制线之间的区域 注:消防车道要求与停车泊位设置要求中统筹考虑,不在表1中单独表述。 盲道设置于人行道内,未设置设施带,未设置绿 化隔离带的情形 6 盲道设置于人行道内,设施带设置于人行道内 侧,未设置绿化隔离带的情形 DB3212/T XXXX—2021 盲道设置于人行道内,设施带设置于人行道外 侧,未设置绿化隔离带的情形 盲道设置于人行道内,绿化隔离带可利用的 情形 盲道设置于人行道内,绿化隔离带不可利用的 情形 盲道设置在建筑后退空间内的情形 图 4 可设置停车泊位的空间统筹设计图 6.2 空间协调 停车泊位和通道路面铺装样式、材料品类以及相关附属设施应与周边环境、建筑物风格协调适应。 利用绿化隔离带空间设置停车泊位时,应充分考虑生态景观要求。 6.3 阻车桩设置 在不应设置停车泊位的区域,应设置阻车桩防止机动车进入人行道及建筑后退空间: a) 交叉口转角路缘石缓坡宽度大于 2 m 时应设置阻车桩; b) 机动车出入口处的人行道应沿机动车行驶轨迹外侧设置阻车桩; c) 阻车柱的间距宜为 1.3 m~1.5 m,高度不宜小于 0.6 m。 6.4 缓坡处理 6.4.1 符合下列条件之一的,机动车出入口处两侧人行道应保持水平连续,机动车出入口应做缓坡处 理: ——未设置设施带的人行道,通行带宽度大于 3m; ——设施带设置在人行道内侧,设施带宽度与通行带宽度合计大于 3 m。 7 DB3212/T XXXX—2021 图 5 机动车出入口缓坡处理示意图 6.4.2 6.5 相关宽度不符合 6.4.1 条件要求的,宜将机动车出入口处两侧人行道做缓坡处理。 非机动车统筹管理 6.5.1 人行道及建筑后退空间停车泊位应与非机动车停放区统筹设置管理。 6.5.2 不同性质用地周边根据配建标准和交通需要合理设置非机动车停放区,不同用地性质非机动车 停放区设置建议见表 2。 表2 不同用地性质非机动车停放区设置建议 用地性质 商业综合体 沿街商铺 出入口周边地段 居住小区 非出入口地段 体育场馆、文化设施、学校、医院 行政办公 商务办公 6.5.3 非机动车停放区的设置应满足下列要求。 表3 类型 宽度要求 坡度要求 空间要求 6.5.4 非机动车停放区设置要求 要求 a)在人行道区域设置非机动车停放区,应保证设置后的人行道通行带剩 余宽度满足 4.2.2 中人行道通行带最小宽度要求 b)在道路红线与建筑控制线之间区域设置非机动车停放区,应与机动车 停车泊位统一协调设计 非机动车停放区宜设置在平缓的地面,最大坡度不宜大于 4.0% a)不得占用(压)路口人行带、人行横道、公共(电)汽车停靠站(亭)、 人行道上划设的既有无障碍设施、盲道、绿道、消防车道、市政管线检 查井、箱(井)盖、绿化树池等其他公共设施的空间,或影响上述设施 的正常使用 b)非机动车车身放置不应超过人行道及建筑后退空间范围 非机动车停放方式分为直排式和斜排式两种。不同停放方式的停车区宽度如图 6 所示。 直排式停放 8 设置建议 配建为主 按需设置 按需设置 零星设置 按需设置 引导设置 配建为主 DB3212/T XXXX—2021 45°斜排式停放 60°斜排式停放 图 6 不同停放方式的非机动车停车区宽度(单位:m) 6.5.5 道路红线范围内根据停放需求,综合考虑道路实际条件和景观要求,合理选择结合设施带、人 行道通行带设置非机动车停放区,设置形式如图 7、图 8、图 9 所示。 图 7 结合人行道设施带设置非机动车停放区 图 8 结合人行道通行带设置非机动车停放区 图 9 结合人行道通行带及设施带设置非机动车停放区 6.5.6 在道路红线范围内设置非机动车停放区,应保证去除非机动车停放区宽度后,人行道通行带宽 度需满足 4.2.2 中的要求。 6.5.7 在不影响机动车、行人正常通行的情况下,在建筑后退空间范围内宜与机动车停车泊位统筹设 置非机动车停放区。非机动车停放区宜设置在靠近内侧控制线的一侧,方便非机动车的停放和人员的进 出,减少与机动车停车组织的冲突。不同停放方式的建筑后退空间停车区域总宽度如图 10 所示。 9 DB3212/T XXXX—2021 机动车平行式停放+非机动车垂直式停放、单向行驶 机动车平行式停放+非机动车垂直式停放、双向行驶 机动车平行式停放+非机动车斜列式停放、单向行驶 机动车平行式停放+非机动车斜列式停放、双向行驶 机动车垂直式停放+非机动车垂直式停放、单向行驶 机动车垂直式停放+非机动车垂直式停放、双向行驶 机动车垂直式停放+非机动车斜列式停放、单向行驶 机动车垂直式停放+非机动车斜列式停放、双向行驶 10 DB3212/T XXXX—2021 机动车斜列式停放+非机动车垂直式停放、单向行驶 机动车斜列式停放+非机动车垂直式停放、双向行驶 机动车斜列式停放+非机动车斜列式停放、单向行驶 机动车斜列式停放+非机动车斜列式停放、双向行驶 图 10 机动车与非机动车统筹停放示意图(单位:m) 7 泊位管理 7.1 管理权责 7.1.1 城市管理主管部门负责制定人行道及建筑后退空间停车泊位的设置和管理标准,指导停车泊位 的施划工作,并对停车泊位的设置、使用及调整进行监督检查。 7.1.2 道路红线内人行道区域以及道路红线与用地红线之间区域停车泊位的设置和管理由属地负责。 7.1.3 用地红线与建筑控制线之间区域停车泊位的设置由开发商、物业或物业管理委员会向属地进行 申请,由属地会同城市管理主管部门、自然资源和规划主管部门、公安机关交通管理部门、住房城乡建 设主管部门及消防救援机构进行现场勘查,符合条件的,由属地指导停车泊位的设置和管理。 7.2 日常管理 7.2.1 人行道及建筑后退空间停车泊位的管理者应做好停车场日常管理和养护: a) 场内道路平整,无残缺破损、坑洼不平; b) 场内标志标线清晰、准确、醒目、完好; c) 场内其他设施设置齐全,运行正常; d) 做好停车场消防、防盗等安全防范工作; e) 遵守法律、法规以及国家、省其他有关停车管理服务规定。 7.2.2 机动车停放者使用停车泊位时应遵守以下停放规定,遵守停车秩序: a) 在允许停放的时段和范围停放车辆; b) 按照标示方向在标线内停放车辆,不得压线、跨线或者逆向停放车辆; c) 因交通管制、突发事件处置、应急抢险等需要车辆立即驶离的,应当按照要求驶离; d) 遵守法律、法规、规章规定的其他情形。 7.2.3 任何单位和个人不得擅自在人行道及建筑后退空间停车泊位设置地桩、地锁等障碍物或者以其 他方式侵占停车设施,影响人行道及建筑后退空间停车泊位的正常使用。 7.3 评估调整 11 DB3212/T XXXX—2021 7.3.1 建立人行道及建筑后退空间停车泊位定期评估制度,每年不少于一次。根据评估情况及时予以 调整,并向社会公布。 7.3.2 根据行人通行、使用效率、收费情况、安全及居民满意度等五个方面情况评估人行道及建筑后 退空间停车泊位设置。行人通行评估主要包括泊位设置位置及规模对行人通行的影响程度;使用效率评 估主要包括泊位周转率和泊位利用率;收费情况评估主要包括价格杠杆对停车行为的影响程度;安全评 估主要分析人行道及建筑后退空间停车对交通安全的影响程度;居民满意度主要评价居民和单位对人行 道及建筑后退空间停车的满意程度。 7.3.3 有下列情形之一的,应及时调整人行道及建筑后退空间停车泊位: a) 道路交通状况发生变化,影响行人正常通行; b) 周边新建公共停车场,且能满足停车需求; c) 地块更新改造,停车需求或可供停车的区域发生变化; d) 道路改造、维修、挖掘期间。 7.3.4 人行道及建筑后退空间停车泊位调整后,应及时清除停车标志、标线及其他停车管理设施。 7.4 智慧停车 7.4.1 应将人行道及建筑后退空间停车泊位信息接入市级智慧停车管理平台。 7.4.2 宜将智能化、信息化等新技术手段应用到停车管理设备中,鼓励设置出入口控制系统、电子标 签系统以及智能化电子收费系统等计算机控制系统,实现车辆进出、车辆收费及停车设备自动化管理。 智慧停车管理设备宜与停车泊位同步规划、设计,并投入使用,能够自动识别进出车辆车牌、泊位使用 状态和停放车辆信息,具有停车泊位占用时间、周转率、收费统计,以及违规停车监测与报警等功能。 7.4.3 50 个泊位以上的停车场宜设置停车诱导系统,并与智慧停车管理平台衔接,实现停车信息共享, 提供停车信息服务。停车诱导系统的设置应符合 GA/T 484 和 GA/T 993 的相关要求。 _____________________ 12

人行道及建筑后退空间停车泊位设置管理规范(公示稿).pdf

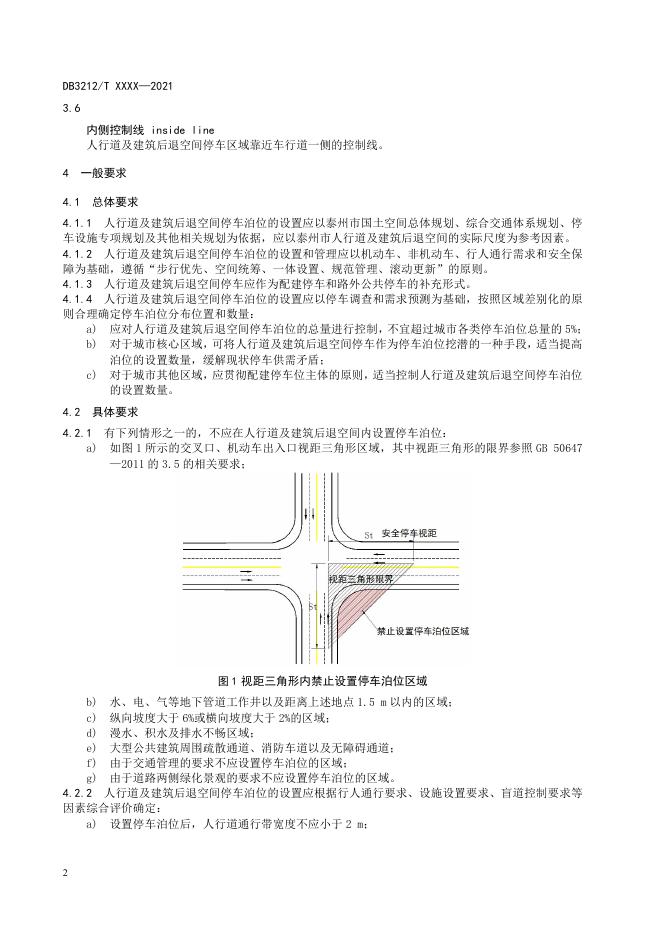

人行道及建筑后退空间停车泊位设置管理规范(公示稿).pdf