花鲈淡化养殖技术规范

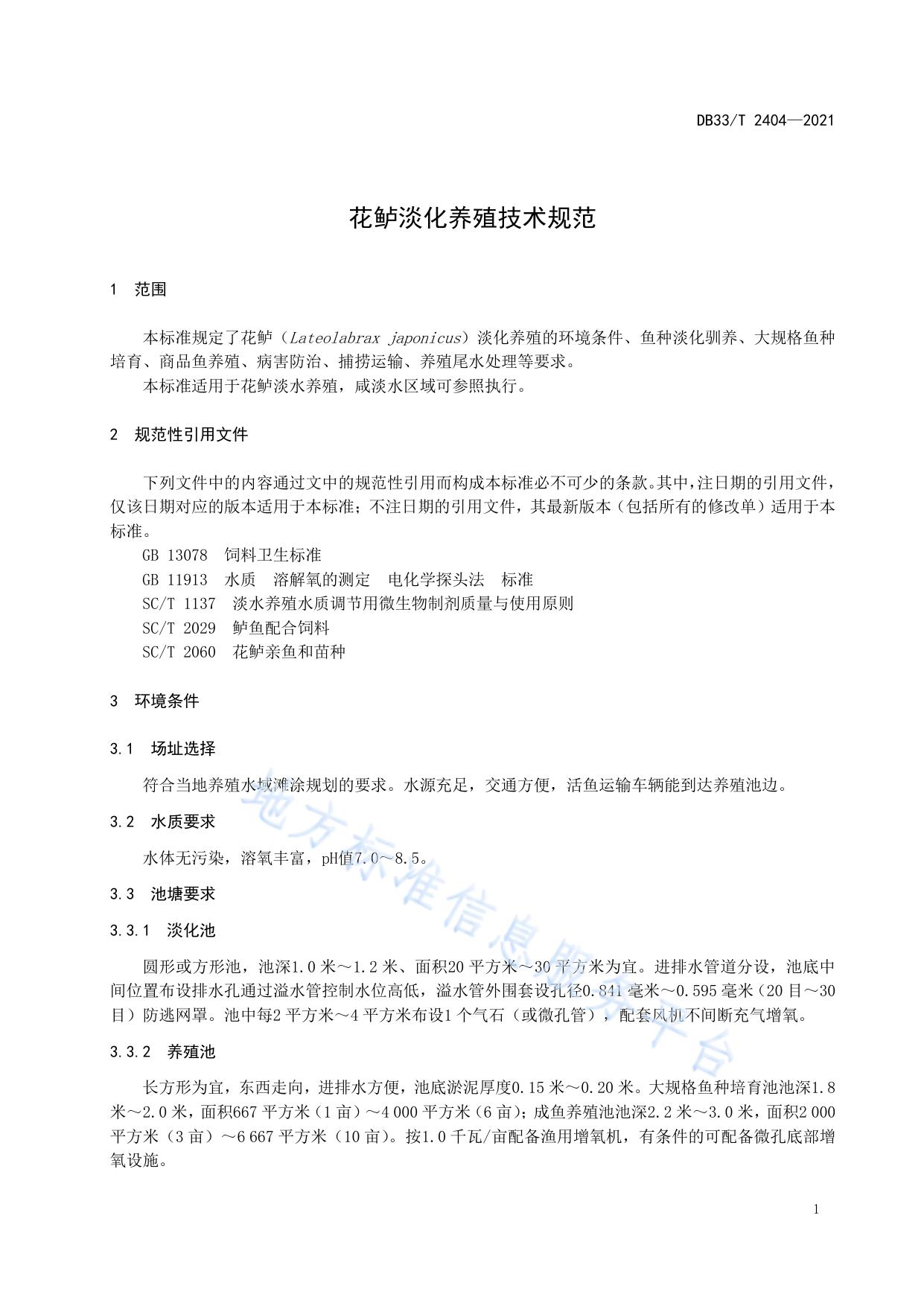

ICS CCS 65.150 B 50 33 浙 江 省 地 方 标 准 DB33/T 2404—2021 花鲈淡化养殖技术规范 Technical specifications for desalting culture of Lateolabrax Japonicus 2021 - 12 - 12 发布 浙江省市场监督管理局 2022 - 01 - 12 实施 发 布 DB33/T 2404—2021 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。 本标准由浙江省农业农村厅提出。 本标准由浙江省水产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:杭州市农业技术推广中心、杭州天和水产专业合作社、富阳区农业技术推广中心。 本标准主要起草人:郭水荣、吴熠斌、陈凌云、王力、陈凡、袁杰、徐铃威、叶键、姜路辛、孙逢 明、蒋静、施礼科。 I DB33/T 2404—2021 花鲈淡化养殖技术规范 1 范围 本标准规定了花鲈(Lateolabrax japonicus)淡化养殖的环境条件、鱼种淡化驯养、大规格鱼种 培育、商品鱼养殖、病害防治、捕捞运输、养殖尾水处理等要求。 本标准适用于花鲈淡水养殖,咸淡水区域可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本标准;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 标准。 GB 13078 饲料卫生标准 GB 11913 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 标准 SC/T 1137 淡水养殖水质调节用微生物制剂质量与使用原则 SC/T 2029 鲈鱼配合饲料 SC/T 2060 花鲈亲鱼和苗种 3 环境条件 3.1 场址选择 符合当地养殖水域滩涂规划的要求。水源充足,交通方便,活鱼运输车辆能到达养殖池边。 3.2 水质要求 水体无污染,溶氧丰富,pH值7.0~8.5。 3.3 池塘要求 3.3.1 淡化池 圆形或方形池,池深1.0 米~1.2 米、面积20 平方米~30 平方米为宜。进排水管道分设,池底中 间位置布设排水孔通过溢水管控制水位高低,溢水管外围套设孔径0.841 毫米~0.595 毫米(20 目~30 目)防逃网罩。池中每2 平方米~4 平方米布设1 个气石(或微孔管),配套风机不间断充气增氧。 3.3.2 养殖池 长方形为宜,东西走向,进排水方便,池底淤泥厚度0.15 米~0.20 米。大规格鱼种培育池池深1.8 米~2.0 米,面积667 平方米(1 亩)~4 000 平方米(6 亩) ;成鱼养殖池池深2.2 米~3.0 米,面积2 000 平方米(3 亩)~6 667 平方米(10 亩) 。按1.0 千瓦/亩配备渔用增氧机,有条件的可配备微孔底部增 氧设施。 1 DB33/T 2404—2021 4 鱼种淡化驯养 4.1 淡化池准备 鱼种放养前2 天~3 天,用浓度20 毫克/升~30 毫克/升的高锰酸钾溶液对池壁、池底及常用工具 进行消毒,使用前再用淡水冲洗干净。蓄水时进水管口套用孔径0.25 毫米(60 目)的网袋,淡化池蓄 水0.8 米~1.0 米,配制与鱼种来源地盐度一致的人工海水备用。 4.2 鱼种放养 4.2.1 来源 从良种场或规模化繁育场引进,经检疫合格。其亲本与苗种质量应符合SC/T 2060的规定。鱼体全 长2.0 厘米~3.0 厘米,适应水体盐度15~17。 4.2.2 放养 放苗时间一般在3 月底至4 月上旬,自然水温16 ℃~18 ℃。要求同池放养同一批苗种,规格整齐, 健壮活泼,无伤残。放养密度1 000 尾/平方米~2 000 尾/平方米。 4.3 淡化 淡化过程坚持池水盐度降低“由快到慢”。鱼种放养1 天~2 天后,每天傍晚在喂料后更换池水1/3~ 1/4:先拨开溢水管放掉池水,再缓慢向池中注入淡水直至原水位,控制池水盐度昼夜淡化梯度为2~3。 经7 天~10 天淡化,池水盐度调节至0.5以下,可出池进入大规格鱼种培育阶段。 4.4 饲养管理 4.4.1 投饲 淡化驯养期间每天坚持投饲,日投饵3 次(5:00~6:00、11:00~12:00、17:00~18:00)。 每次投喂时,将人工捞取新鲜或冰冻的轮虫、枝角类、挠足类等浮游生物饵料带水全池均匀泼撒,尽可 能使池中鱼种饱食度基本均匀;4 天~5 天可在天然浮游生物饵料中添加5 %~10 %的鲈鱼配合饲料破碎 料投喂,直至鱼种出池进入大规格鱼种培育。 4.4.2 日常管理 早晚巡池,观察池水水质及鱼体摄食、活动、生长等情况。保持池中不间断充气增氧,使池水溶解 氧检测值保持6.0 毫克/升以上。每天中午和下午吸污1 次,清除池底污物、残饵与杂物,做好养殖记录。 5 大规格鱼种培育 5.1 池塘准备 5.1.1 清塘 干塘清除池底过多淤泥。鱼种放养前10 天~15 天,每亩池塘用生石灰75 千克~100 千克或漂白粉5 千克~10 千克化浆全池泼洒,并晒底3 天至5 天,再在池塘上方加盖防鸟网。 5.1.2 注水 2 DB33/T 2404—2021 清塘5 天~7 天后,注新水入池至水深1.0 米~1.2 米,进水口套孔径0.38 毫米(40 目)网袋。 5.2 鱼种放养 要求同池放养的鱼种规格整齐,健壮活泼无病灶。放养密度5 万尾/亩~10 万尾/亩。 5.3 饲养管理 5.3.1 投饲 初始1 天~4 天,将去骨鱼糜与鲈鱼配合饲料拌合投喂(具体见表1),日投饲3 次(上午8:00至9: 00,中午12:00至13:00,傍晚16:00至17:00),日投喂率为鱼体重3 %~8 %。具体日投喂量视鱼 摄食、生长及天气变化等情况灵活掌握,每次控制在1.0 小时~1.5 小时吃完为宜。饲料卫生标准应符 合GB 13078的要求,质量应符合SC/T 2029的要求。 表1 池塘驯食投饲 序号 下塘天数(天) 1 2 3 1~2 3~4 5 饲料品种及比例 鱼糜(%) 20 10 0 鲈鱼配合饲料(%) 80 90 100 5.3.2 水质调节 鱼种下塘后每隔5 天~7 天加注新水一次,每次加水10 厘米~15 厘米,直至水深1.5 米~1.8 米, 保持池水透明度30 厘米~35 厘米。适时增氧,池水溶解氧4 毫克/升以上。微生物制剂使用应符合SC/T 1137的要求。 5.3.3 日常管理 坚持早晚巡塘,观察水质变化及鱼体摄食、活动、生长等情况,及时清除塘内杂物,做好养殖记录。 5.4 鱼种出池 当花鲈大规格鱼种长至8 厘米/尾~10 厘米/尾时适时分养放入商品鱼养殖池。 6 商品鱼养殖 6.1 池塘专养 6.1.1 池塘准备 按照5.1.1执行。 6.1.2 鱼种放养 放养时间一般在5 月份,放养密度参见表2。 3 DB33/T 2404—2021 表2 花鲈养殖鱼种放养密度情况表 密度 规格 计划产量 当年出池规格 (尾/亩) (厘米/尾) (千克/亩) (克/尾) 1 1 000~1 500 8~10 600~700 600~700 可混养150 克/尾~250 克/尾的 2 2 000~2 500 8~10 900~1000 500~600 鳙20 尾/亩~30 尾/亩、鲢40 尾/ 3 3 000~3 500 8~10 1 000~1 200 400~500 亩~70 尾/亩及100 克/尾~150 4 4 000~5 000 8~10 1 000~1 200 300~400 克/尾的鲫50 尾/亩~100 尾/亩 序号 混养鱼种 6.1.3 饲料投喂 6.1.3.1 饲料选择 选用花鲈专用膨化配合饲料,饲料粗蛋白含量38 %~42 %,颗粒大小随鱼体生长情况适时调整(具 体见表3)。饲料卫生标准应符合GB 13078的要求,质量应符合SC/T 2029的要求。 表3 养殖鱼体重与投喂饲料粒径参照表 鱼体重 饲料粒径 (克/尾) (毫米) 1 5~25 2.4~3.2 2 25~50 3.3~4.2 3 50~100 4.8~6.0 4 100~200 6.5~8.0 5 200~400 8.0~10.0 6 >400 10.0~12.0 序号 6.1.3.2 投饲驯化 采用渔用饲料投饵机投饲,投饵机通过栈桥伸入池塘中间2.0 米~3.0 米。在鱼种下塘第2 天即进 行。每次投饵前先开启投饵机3 分钟~5 分钟,每天投喂3 次(上午7:30~9:00、中午12:00~13:00、 下午16:30~18:00),每次开机投料20 分钟~30 分钟,如此经5 天~7 天,鱼集群抢食后正常投喂。 6.1.3.3 投饲量 池塘水温15 ℃以上,日投饲2 次(7:30~9:00、16:30~18:00),日投饲率控制在池内鱼总重量的 2.0 %~5.0 %;池塘水温10 ℃~15 ℃,日投饲1 次(12:00~13:00),日投饲率控制在池内鱼总重量的 1.0 %~1.5 %;池塘水温10 ℃以下,在晴好天气的中午仍须适当投喂饲料;池塘水温5 ℃以下可停食。 具体日投饲总量视鱼体吃食生长、池塘水质及天气变化等情况灵活掌握,每次控制在1.0 小时~1.5 小 时吃完为宜。 6.1.4 水质管理 鱼种放养时,池塘水深1.0 米~1.2 米,以后每周加注新水1 次,每次10 厘米~15 厘米,至7 月中 旬池塘水深保持1.8 米~2.2 米。调节池水透明度20 厘米~30 厘米,溶解氧4 毫克/升以上。 6.1.5 日常管理 4 DB33/T 2404—2021 应早晚巡塘,观察水质变化及鱼体摄食、活动、生长等情况,视天气情况适时开机增氧。及时清除 塘内杂物,做好放养、投饲、用药等养殖记录。冬季保持池塘蓄水深2.0 米以上。 6.2 池塘内循环流水养殖 6.2.1 系统建设 池塘内循环养殖系统布局主要由水槽内流水养殖区、水槽外循环水净化处理区和养殖尾水处理区 等组成。流水养鱼区一般占池塘总面积1.5 %~2.0 %,由养鱼水槽、废物沉淀收集槽等组成。单条水槽 规格为长22.0 米~23.0 米、宽5 m、高2.0 米~2.3 米,配置拦鱼栅、放撞网;沉淀收集槽长为并列鱼 槽的总宽、宽为3.0 米~6.0 米、高与鱼槽等高。 6.2.2 设备配套 单条水槽宜配套一台功率2.2 千瓦气提式推水增氧机,每3 条~5 条水槽集中配套一台功率3.0 千 瓦的底增氧机,沉淀收集槽吸污电机功率3.0 千瓦。养殖场须配备发电机,有条件还可配置水质在线 检测系统和自动投饲机等。 6.2.3 鱼种放养 6.2.3.1 放养前准备 放养前15 天~20 天对全池清塘消毒,具体操作按照5.1.1执行。鱼种放养前5 天~7 天池塘进水至 水槽水深1.2 米~1.5 米,设备调试运行正常,进水经30 目~40 目绢网过滤。 6.2.3.2 鱼种放养 水槽内放养经淡化驯养、能正常摄食配合饲料、规格6 厘米/尾以上的鱼种,放养密度50 尾/平方 米~100 尾/平方米为宜;放养时间在4 月下旬~5 月为宜。鱼种运输采用活水车充氧方法,注意调节 好运输水温与鱼槽水温差不超过2 ℃。水槽外池塘循环区放养滤食性鱼类,可放养规格150 克/尾~250 克/尾的鲢、鳙100 尾/亩(比例2:1),另套养适量鲫鱼、虾等。 6.2.4 饲料投喂 在水槽内投饲料配合饲料,饲料选择同 6.1.3.1。日投喂 2 次~3 次(上午 7:00~8:00、中午 12:00~13:00、下午 16:30~18:00),采用人工洒投或渔用投饲机投喂,每次投饲料量以不使饲料漂 出鱼槽、槽内鱼在 5 分钟~10 分钟基本吃完为度,每次投饲持续的时间一般为 30 分钟~45 分钟,具 体以观察上浮抢食鱼明显减少时方停止,并视天气、水温、鱼吃食情况等适时调整。 6.2.5 日常管理 6.2.5.1 水位控制 养殖前期保持鱼槽水深1.2 米~1.5 米,6 月起逐渐加高水位至鱼槽水深1.8 米~2.0 米,冬季保持 鱼槽水深2.0 米以上。 6.2.5.2 鱼槽增氧 鱼种放养10 天~15 天内以开启鱼槽底增氧系统为主,气提式推水增氧推水系统辅助间断性开动, 待所放鱼种适应水槽环境后再逐渐延长气提式推水增氧推水系统开机时间,保持水体溶解氧含量4 毫克 /升以上。 5 DB33/T 2404—2021 6.2.5.3 水槽吸污 每次投料完毕1 小时~1.5 小时后吸污,每次吸污至排污管水色与池塘水色基本相同时停止。 6.2.5.4 水质调控 按照5.3.2执行。微生物制剂使用应符合SC/T 1137的要求。 6.2.5.5 巡塘 加强设备维护,每15 天清理一次气泵的防尘罩;勤巡塘,检查吃食、水质变化和鱼体活动情况。 7 病害防治 7.1 防治原则 坚持“以防为主,防治结合”原则。平时做好: a) 定期加注新水, 使池水透明度控制在 20 厘米~30 厘米为宜; b) 每天应巡塘 2 次,及时清除残饵、死鱼等杂物; c) 水温低于 15 ℃时应避免动网拉鱼; d) 做好苗种对虹彩病毒、弹状病毒等病原检疫,发现问题及时处理。 7.2 常见病防治 主要防治方法见表4。 表4 花鲈常见病害及主要防治方法 病名 水霉病 流行温度 水温25 ℃以下 症 状 体表菌丝大量繁殖 如絮状 腹部膨胀,肛门红 细菌性 肠炎 水温25 ℃~30 ℃ 肿,轻压腹部有黄 色粘液从肛门流出 主要防治方法 休药期 1、提高池塘水位,尽量避免惊动池鱼,减少鱼体 应急活动。 2、用浓度2 %~3 %食盐水浸浴5 分钟~10 分钟;或 食盐、小苏打各400 毫克/升水体浓度全池泼洒。 / 拌药饵内服,如氟苯尼考(水产用),每1 千克鱼 体重10 毫克~20 毫克,一日1 次~2 次,连用5 天~7 天;期间日投饲量减少1/2~1/3。 氟苯尼考 ≥500 度·日 8 捕捞运输 8.1 捕捞 起捕前应停食一天,起捕时尽可能做到按量取鱼,避免整池(槽)拉网。宜选择网目较小、材质柔 软的网具,起网时做到网不离水,并分段在网中不离水取鱼,应减少鱼体的活动及离水干露时间。 8.2 运输 宜采用开放式容器充氧运输。运输容器内壁光滑、干净无渗漏,运输用水清新无污染。 9 养殖尾水处理 6 DB33/T 2404—2021 养殖尾水应经配套的沉淀池、曝气池和生物处理池等尾水处理池进行处理,达标排放。 10 模式图 花鲈淡化标准化养殖技术模式图参见附录A。 7 DB33/T 2404—2021 AA 附 录 A (资料性) 花鲈淡化养殖标准化技术模式图 花鲈淡化养殖技术模式图参见图A.1。 苗种淡化 大规格鱼种 池塘养殖 一、环境条件 符合当地养殖水域滩涂规划的要求。水源充足、水质良好、进排水方便、无污染源、交通便利之处。苗种淡化池为水泥池,面积20 平 方米~30 平方米,池深1.0 米~1.2 米;大规格鱼种培育池面积1 亩~6 亩,成鱼养殖池面积3 亩~10 亩,池深2.2 米~3.0 米;并完善配 套增氧设施。 二、鱼种淡化驯养 1.淡化驯养池在鱼种放养前2 天~3 天,用浓度为20 毫克/升~30 毫克/升的高锰酸钾溶液消毒,使用前再用淡水冲洗干净,蓄水0.8 米~ 1.0 米,配制与鱼种来源地盐度一致的人工海水。 2.所需鱼种宜在3 月底至4 月上旬、自然水温16 ℃~18 ℃时,从良种场或规模化鱼苗繁育场、经检疫合格后引进,规格为2.0 厘米/ 尾~3.0 厘米/尾。要求规格整齐,健壮活泼,无伤残。放养密度1000 尾/平方米~2000 尾/平方米。 3.鱼种淡化过程坚持池水盐度降低“由快到慢”,昼夜池水淡化梯度控制在2 ‰~3 ‰;经过7 天~10 天后,待池水盐度降至0.5 ‰以 下、鱼体已能适应淡水环境,可出池进入大规格鱼种培育。 4.鱼种淡化驯养期间每天坚持投饲,保持池中不间断充气增氧,使池水溶解氧6.0 毫克/升以上,每天中午和下午用虹吸法各吸污1 次; 日投饵3 次(早上5:00~6:00,中午11:00~12:00、傍晚17:00~18:00)。每次投喂时,将人工捞取新鲜或冰冻的轮虫、枝角类、 挠足类等浮游生物饵料带水全池均匀泼撒,尽可能使池中鱼种饱食度基本均匀;4 天~5 天后可在天然浮游生物饵料中添加5 %~10 %的鲈 鱼养殖用0号配合饲料投喂,直至鱼种出池。 三、大规格鱼种培育 1.专塘进行培育的,在鱼种放养前10 天~15 天,每亩培育池塘用生石灰75 千克~100 千克,或漂白粉5 千克~10 千克全池泼洒进行彻 底清塘,并曝晒3 天~5 天,并在池塘上方加盖防鸟网。 2.清塘5 天~7 天后,注新水入池至水深1.0 米~1.2 米,进水口套用孔径0.38 毫米(40 目)网袋。鱼种放养放养密度5 万尾/亩~10 万 尾/亩。要求同池放养鱼种规格整齐,健壮活泼。鱼种下塘后每隔5 天~7 天加注新水一次,每次加水10 厘米~15 厘米,直至水深1.5 米~ 1.8 米,保持池水透明度30 厘米~35 厘米。适时开机增氧,使池水溶解氧4 毫克/升以上。 3.日投饲3 次(上午8:00~9:00,中午12:00~13:00,傍晚16:00~17:00)。每次投饲前先定点微流水引诱,再把鱼糜与鲈鱼 0号配合饲料的预拌料洒入水中(第1~2 天:鱼糜20 %+鲈鱼饲料80 %;第3~4 天:鱼糜10 %+鲈鱼饲料90 %;第5 天:鲈鱼饲料100 %),持 续投喂40 分钟~60 分钟后等基本没有鱼来抢食时停止喂料。日投喂量为鱼体重的3 %~8 %,当大规格鱼种培育至8 厘米/尾~10 厘米/ 尾以上时适时筛分进入成鱼养殖。 4.如养殖规模较小的养殖场(户)可在计划用作成鱼养殖的池塘,在花鲈鱼种下塘前,预先在池塘一边(角)用制作夏花鱼种拉网用的 网片围成面积为池塘总面积20 %左右的驯养区,将规格为4.0 厘米~5.0 厘米、已经淡化能主动摄食配合饲料的花鲈苗种放入驯养区内进 行集中驯养培育,待10 天~15 天后拆除围网进入成鱼养殖。 四、池塘成鱼养殖 1.池塘准备工作与大规格鱼种培育相同方案进行。成鱼养殖鱼种放养密度与当年鱼体出池规格、计划产量等相关,养殖池中可适当 混养花鲢、白鲢及鲫鱼等。具体放养建议见表1。 池塘内循环流水养殖 成鱼捕捞 养殖废水处理 表 1 花鲈成鱼养殖鱼种放养密度建议表 密度 规格 计划产量 当年出池规格 混养鱼种 (尾/亩) (厘米/尾) (千克/亩) (克/尾) 1 1000~1500 8~10 600~700 600~700 可混养150 克/尾~250 克/尾的鳙20 2 2000~2500 8~10 900~1000 500~600 尾/亩~30 尾/亩、鲢40 尾/亩~70 尾 /亩及100 克/尾~150 克/尾的鲫50 3 3000~3500 8~10 1000~1200 400~500 尾/亩~100 尾/亩 4 4000~5000 8~10 1000~1200 300~400 2.采用渔用饲料投饵机,投喂花鲈养殖用膨化颗粒配合饲料。饲料粗蛋白含量38 %~42 %,颗粒大小随鱼体生长情况适时调整。 3.池塘水温15 ℃以上,日投饲2 次(上午7:30~9:00、下午16:30~18:00),日投饲率控制在池内鱼总重量的2.0 %~5.0 %;池塘水温 10 ℃~15 ℃,日投饲1 次(中午12:00~13:00),日投饲率控制在池内鱼总重量的1.0 %~2.0 %;池塘水温10 ℃以下,在晴好天气的中午 仍须适当投喂饲料;池塘水温5 ℃以下可停食。具体日投饲总量视鱼体吃食生长、池塘水质及天气变化等情况灵活掌握,每次控制在1.0 小 时~1.5 小时吃完为宜。 4.鱼种放养时,池塘水深1.0 米~1.2 米,以后每周加注新水1 次,每次10 厘米~15 厘米,至7 月中旬池塘水深保持2.0 米~2.2米。调 节池水透明度20 厘米~30 厘米,溶氧4 毫克/升以上。8 月~10 月间,冬季保持池塘蓄水深2.0 米以上。 五、池塘内循环流水养殖 水槽放养经淡化驯养、能正常摄食配合饲料、规格为6 厘米/尾以上、放养密度50 尾/平方米~100 尾/平方米为宜(以当年水槽内花鲈商 品鱼载鱼容量不超过100 千克/平方米为度);放养时间宜安排在4 月下旬~5 月。鱼种运输宜采用活水车冲氧方法,注意调节好运输水温 与鱼槽水温差不超过2 ℃。水槽外池塘循环区放养滤食性鱼类,可放养规格150 克/尾~250 克/尾鲢、鳙100 尾/亩(比例2:1),另套养 适量鲫鱼、虾等。 配合饲料只在水槽内投饲,日投喂2 次~3 次(上午7:00~8:00、中午12:00~13:00、下午16:30~18:00),视天气、鱼吃食情况适时 调整。 六、病害防治 坚持“以防为主,防治结合”原则。平时注重做好:一是定期加注新水;二是科学使用增氧机;三是及时清除塘面残饵、死鱼等杂物; 四是发现病症先兆,即准确诊断,对症治疗。渔药使用应严格遵守国家和有关部门的相关规定,严格执行休药期。 七、捕捞与运输 1.适时起捕上市,但每10 月底以后至次年3 月底前应避免动网拉鱼。起捕前应停食一天,起捕时做到按量取鱼,避免整池拉网,并分段 在网中不离水取鱼。过磅动作快速,注意轻放。 2.宜采用塑料桶(箱)等开放式容器充氧运输。运输容器内壁光滑、干净无渗漏。 八、养殖尾水处理 经配套的沉淀池、曝气池和生物处理池等尾水处理池进行处理,达标排放。 序号 图A.1 花鲈淡化养殖标准化技术模式图 8 _________________________________

花鲈淡化养殖技术规范

花鲈淡化养殖技术规范