沿海防护林生态效益监测与评估技术规程

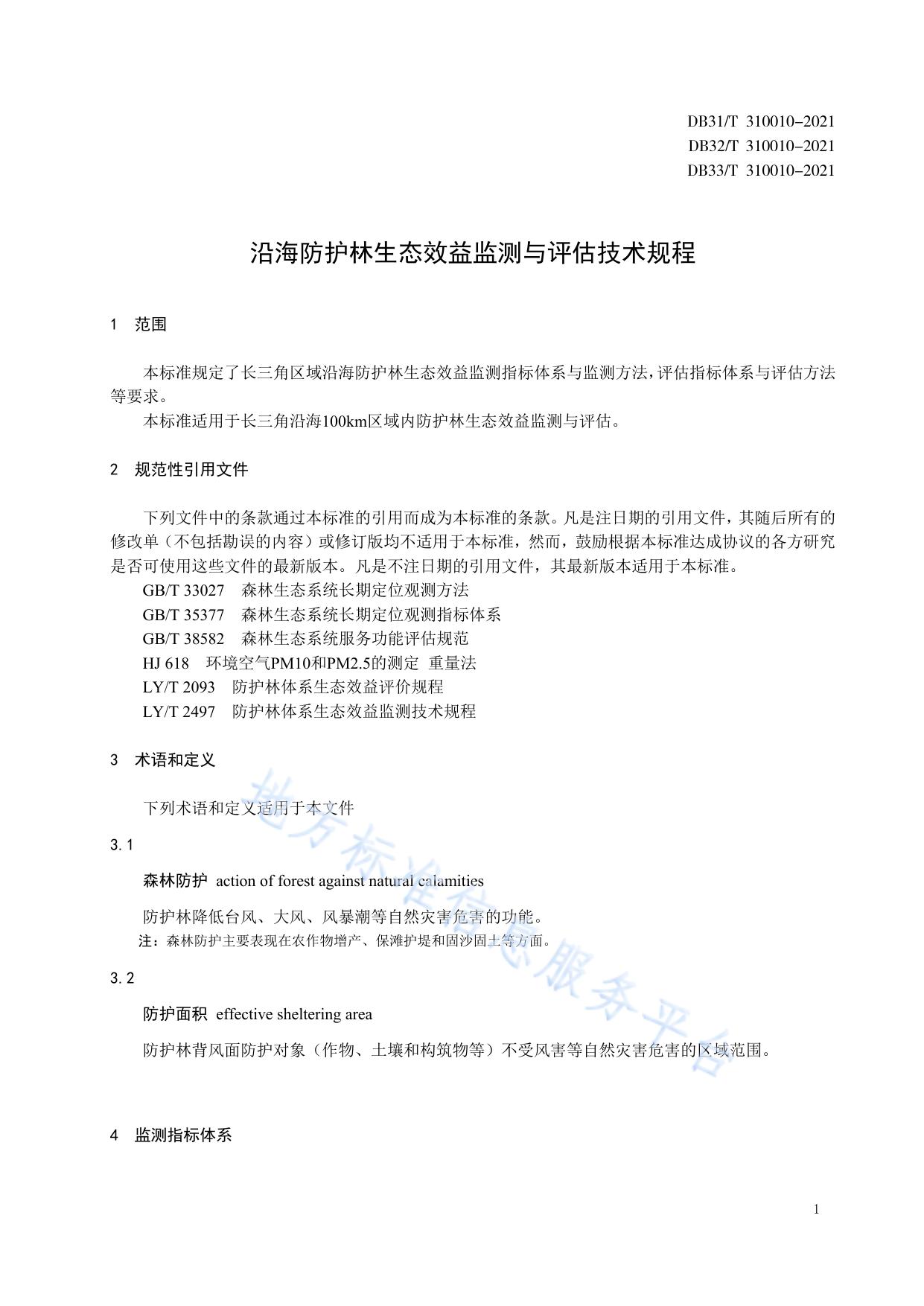

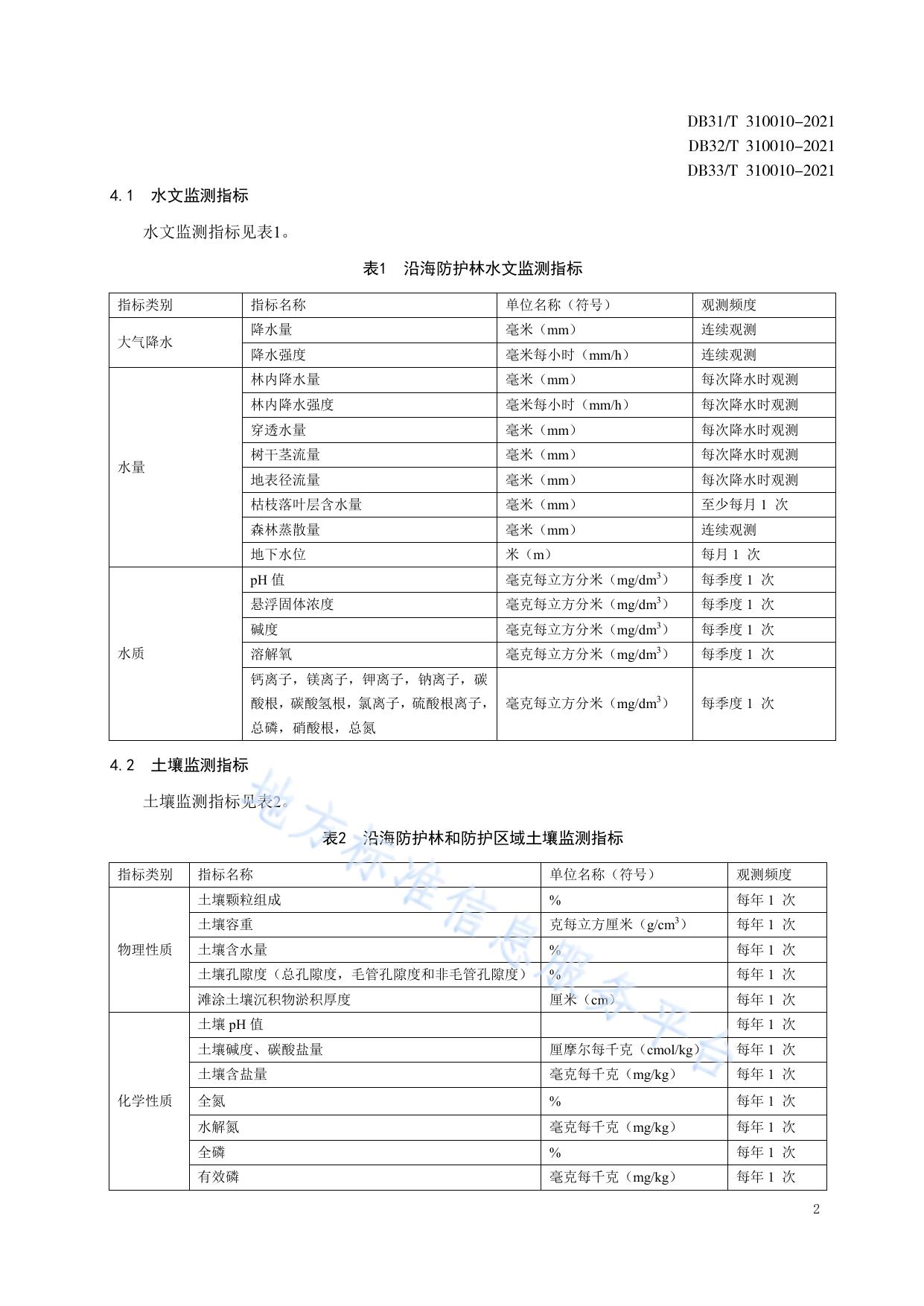

ICS 03.220.40 R 20 长 三 角 区 域 标 准 DB31/T 310008—2021 DB32/T 310009—2021 DB33/T 310010—2021 沿海防护林生态效益监测与评估技术规程 Technical regulations of monitoring and evaluation for coastal shelter forest 2021-05-08 发布 2021-08-08 实施 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 上 海 市 市 场 监 督 管 理 局 江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 发 布 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 前 言 本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则 起草。 本标准由浙江省林业局、江苏省林业局和上海市绿化和市容管理局提出并归口国家标准化管理委员 会。 本标准起草单位:中国林业科学研究院亚热带林业研究所、江苏省林业科学研究院、上海市林业总 站、浙江省嘉兴市林业工作站、浙江省林业技术推广总站。 本标准主要起草人:吴统贵、王磊、潘士华、原文文,顾沈华,周子贵,童冉,江浩,张骏,问宇 翔 I DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 沿海防护林生态效益监测与评估技术规程 1 范围 本标准规定了长三角区域沿海防护林生态效益监测指标体系与监测方法,评估指标体系与评估方法 等要求。 本标准适用于长三角沿海100km区域内防护林生态效益监测与评估。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 33027 森林生态系统长期定位观测方法 GB/T 35377 森林生态系统长期定位观测指标体系 GB/T 38582 森林生态系统服务功能评估规范 HJ 618 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 LY/T 2093 防护林体系生态效益评价规程 LY/T 2497 防护林体系生态效益监测技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 森林防护 action of forest against natural calamities 防护林降低台风、大风、风暴潮等自然灾害危害的功能。 注:森林防护主要表现在农作物增产、保滩护堤和固沙固土等方面。 3.2 防护面积 effective sheltering area 防护林背风面防护对象(作物、土壤和构筑物等)不受风害等自然灾害危害的区域范围。 4 监测指标体系 1 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 4.1 水文监测指标 水文监测指标见表1。 表1 沿海防护林水文监测指标 指标类别 大气降水 水量 指标名称 单位名称(符号) 观测频度 降水量 毫米(mm) 连续观测 降水强度 毫米每小时(mm/h) 连续观测 林内降水量 毫米(mm) 每次降水时观测 林内降水强度 毫米每小时(mm/h) 每次降水时观测 穿透水量 毫米(mm) 每次降水时观测 树干茎流量 毫米(mm) 每次降水时观测 地表径流量 毫米(mm) 每次降水时观测 枯枝落叶层含水量 毫米(mm) 至少每月 1 次 森林蒸散量 毫米(mm) 连续观测 地下水位 米(m) 每季度 1 次 3 每季度 1 次 3 每季度 1 次 3 毫克每立方分米(mg/dm ) 每季度 1 次 酸根,碳酸氢根,氯离子,硫酸根离子, 毫克每立方分米(mg/dm3) 每季度 1 次 pH 值 毫克每立方分米(mg/dm ) 悬浮固体浓度 碱度 水质 每月 1 次 3 毫克每立方分米(mg/dm ) 毫克每立方分米(mg/dm ) 溶解氧 钙离子,镁离子,钾离子,钠离子,碳 总磷,硝酸根,总氮 4.2 土壤监测指标 土壤监测指标见表2。 表2 沿海防护林和防护区域土壤监测指标 指标类别 物理性质 指标名称 单位名称(符号) 土壤颗粒组成 % 观测频度 每年 1 次 3 土壤容重 克每立方厘米(g/cm ) 每年 1 次 土壤含水量 % 每年 1 次 土壤孔隙度(总孔隙度,毛管孔隙度和非毛管孔隙度) % 每年 1 次 滩涂土壤沉积物淤积厚度 厘米(cm) 每年 1 次 土壤 pH 值 化学性质 每年 1 次 土壤碱度、碳酸盐量 厘摩尔每千克(cmol/kg) 每年 1 次 土壤含盐量 毫克每千克(mg/kg) 每年 1 次 全氮 % 每年 1 次 水解氮 毫克每千克(mg/kg) 每年 1 次 全磷 % 每年 1 次 有效磷 毫克每千克(mg/kg) 每年 1 次 2 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 全钾 % 每年 1 次 速效钾 毫克每千克(mg/kg) 每年 1 次 土壤有机质 % 每年 1 次 4.3 气象监测指标 气象监测指标见表3。 表3 沿海防护林和防护区域气象监测指标 指标类别 观测指标 灾害天气 暴雨、龙卷风、台风 气压 气压 千帕(hPa) 连续观测 最低温度 摄氏度(℃) 连续观测 最高温度 摄氏度(℃) 连续观测 林内温度 摄氏度(℃) 连续观测 防护区域温度 摄氏度(℃) 连续观测 林内相对湿度 % 连续观测 防护区域相对湿度 % 连续观测 林内风速 米每秒(m/s) 连续观测 防护区域风速 米每秒(m/s) 空气温湿度 风 大气降尘 单位名称(符号) 植物吸收污染物 空气含盐量 连续观测 连续观测 2 林内大气降尘总量 吨每平方千米(t/km ) 每季度 1 次/特大风暴后 防护区域大气降尘总量 吨每平方千米(t/km2) 每季度 1 次/特大风暴后 林内 TSP、PM10、PM2.5 微克每平方米(μg/m2) 每季度 1 次/特大风暴后 防护区域内 TSP、PM10、PM2.5 空气负离子 采样频率 2 微克每平方米(μg/m ) 3 浓度 吸收大气 NOx 量、氟化物、吸收大气 SO2 量 林内空气含盐量 防护区域空气含盐量 每季度 1 次/特大风暴后 个每立方厘米(个/cm ) 连续观测 微克每平方米(μg/m2) 每月 1 次 微克每立方米(μg/m3) 每季度 1 次 3 微克每立方米(μg/m ) 每季度 1 次 4.4 群落学特征监测指标 群落学特征监测指标见表4。 表4 沿海防护林和防护区域群落学特征监测指标 指标类别 观测指标 单位名称 采样频率 森林群落年龄 年(a) 每3 年1 次 森林群落平均树高 米(m) 每3 年1 次 森林群落结构 3 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 森林群落平均胸径 厘米(cm) 每3 年1 次 森林群落密度 株每公顷(株/hm2) 每3 年1 次 森林群落树种组成 每3 年1 次 森林群落动植物种类数量 每3 年1 次 森林群落的郁闭度 每3 年1 次 % 森林群落主林层叶面积指数 森林群落乔木层生物量和林木生 长量 森林枯落物 每3 年1 次 林下植被(灌木、草本)平均高 米(m) 每3 年1 次 林下植被总盖度 % 每3 年1 次 树高年生长量 米(m) 每3 年1 次 胸径年生长量 厘米(cm) 每3 年1 次 乔木层各器官生物量 千克每公顷(kg/hm2) 每3 年1 次 灌木层、草本层地上和地下部分生物量 千克每公顷(kg/hm2) 每3 年1 次 厚度 毫米(mm) 每年 1 次 林地当年凋落量 千克每公顷(kg/hm2) 每年 1 次 非正常凋落量 千克每公顷(kg/hm2) 异常天气前后 林内 Shannon-Winner 指数 每3 年1 次 防护区域 Shannon-winner 指数 每3 年1 次 群落生物多样性 4.5 防护对象监测指标 防护对象监测指标见表5。 表5 防护对象监测指标 指标类别 观测指标 单位(符号) 采样频率 促淤 促淤厚度 米(m) 每3 年1 次 固堤 堤坝侵蚀面积 平方米(m2) 每3 年1 次 作物产量 农作物产量 吨每公顷(t/ hm2) 每年 1 次 其他防护对象 依据实际情况监测 每年 1 次 4 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 5 监测方法 5.1 防护面积 在林前5倍树高、林内、林后5倍树高、10倍树高、15倍树高、20倍树高处布置样线,分别同时测定 0.2倍树高处风速、风向,计算林后风速恢复到林前5倍树高处对照风速70%的位置为防护距离,根据森 林长度和防护距离计算防护区域面积。 5.2 防护对象监测方法 5.2.1 促淤 采用标杆法测定单位面积的淤积厚度。(前期试验基础,对比有无防护) 5.2.2 固堤 采用面积测量法测定单位面积的侵蚀量。(搜文献) 5.2.3 作物产量 在作物成熟期测定单位面积的作物种植地产量。 5.3 气象指标 5.3.1 滞尘量 在林前5倍树高、林内、林后5倍树高、10倍树高、15倍树高、20倍树高处,分别多点监测空气中空 气PM2.5、PM10、TSP含量,监测方法按HJ 618执行。 5.3.2 固沙量 在林前5倍树高、林内、林后5倍树高、10倍树高、15倍树高、20倍树高处,设置 3 个1 m×1 m的 尘沙收集器,并测定其干重。 5.4 其他指标 按GB/T 33027、LY/T 2497执行。 6 评估指标体系 沿海防护林生态效益评估指标体系见表6。 表6 沿海防护林生态效益评估指标体系 效益类别 森林防护 评价指标类别 具体度量指标 固沙(尘) 年固沙(尘)量 作物增产 防护区域内农作物年增产率 保滩固堤 海堤侵蚀面积的年降低量 消浪促淤 年促淤量 5 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 降低盐雾 年降盐量 植被年固碳量 固碳 固碳释氧 土壤年固碳量 释氧 年释氧量 提供负离子 年生产负离子个数 吸收污染物 年吸收 SO2,氟化物,氮氧化物量 滞尘 滞纳 TSP、PM10 和 PM2.5 调节水量 涵养水源系数 净化水质 防护林净化污染物质总量 固土 年固土量 保肥 年减少氮、磷、钾和有机质流失量 改良盐碱 盐分和碱性物质年降低量 积累营养物质 林木营养积累 年固定的氮、磷、钾等营养物质 植物生物多样性 林内及防护区域内多样性保育 物种或 Shannon-Wiener 指数增加量 林木产量 木材产品供给 年木材增产率 净化大气 涵养水源 保育土壤 7 评估方法 7.1 沿海防护林生态效益实物量评估 7.1.1 森林防护效益 7.1.1.1 防风固沙 𝐺固沙(尘) = 𝐴 × (𝑋2 − 𝑋1 ) (A-1) 式中:G 固沙(尘)——固沙(尘)量,单位:吨每年(t·a-1); X1——防护林前单位面降沙(尘)量,单位:吨每公顷每年 (t·hm-2·a-1) ;X2——防护林 后单位面积降沙(尘)量,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1) ;A——防护林有效防护面积, 单位:公顷(hm2) 。 𝐺消减风速 = 𝑉1 −𝑉2 𝑉1 × 100% 式中:G消减风速——平均有害风速消减率,单位:百分数(%); V1——防护林 V2——防护林 (A-2) 前平均风速,单位:米每秒(m·s-1); 后平均风速,单位:米每秒(m·s-1)。 7.1.1.2 作物产量 𝐺增产 = 𝐴 × (𝑋2 − 𝑋1 ) (A-3) 式中:G增产——作物增产量,单位:吨每年(t·a-1);X1——防护林前/无防护林处单位面积作物产量,单位:吨每公顷 每年(t·hm-2·a-1);X2——防护林后单位面积作物产量,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);A——防护林有效防护面积, 单位:公顷(hm2)。 6 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 7.1.1.3 保滩固堤 𝐺固岸 = 𝐴 × (𝑋2 − 𝑋1 ) (A-4) 式中:G固岸——堤坝侵蚀减少量,单位:每平方米每年(m2·a-1);X1——无防护林的单位长度堤坝破坏面积,单位:每 平方米每千米每年(m2·km-1·a-1);X2——有防护林的的堤坝破坏面积,单位:每平方米每千米每年(m2·km-1·a-1),L—— 防护林长度,单位:千米(km)。 7.1.1.4 降低盐雾 𝐺降盐量 = 𝐴 × 𝐻(𝑋2 − 𝑋1 ) (A-5) 式中:G降盐量——降低盐雾量,单位:吨每年(t·a-1);X1——防护林前空气年平均含盐量,单位:毫克每立方米每年(ug·m-3·a-1); X2——防护林后空气年平均含盐量,单位:微克每立方米每年(ug·m-3·a-1);A——防护林有效防护面积,单位:公顷 (hm2);H——防护林高度,单位:米(m)。 7.1.1.5 消浪促淤 𝐺促淤量 = 𝐴 × 𝐻(𝑋2 − 𝑋1 ) (A-6) 式中:G促淤量——促淤量,单位:吨每年(t·a-1);X1——防护林前年促淤量,单位:毫克每立方米每年(ug·m-3·a-1); X2——防护林后空气年促淤量,单位:微克每立方米每年(ug·m-3·a-1);A——防护林有效防护面积,单位:公顷(hm2); H——防护林高度,单位:米(m)。 7.1.2 固碳释氧效益 7.1.2.1 植被固碳 𝐺植被固碳 = 1.63 × R 碳 × 𝐴 × 𝐵年 (A-7) 式中:G植被固碳——植被年固碳量,单位:吨每年(t·a-1); R碳——CO2中碳的含量,为27.27%;B年——林分净生产力, 单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);A——林分面积,单位:公顷(hm2)。 7.1.2.2 土壤固碳 𝐺土壤固碳 = 𝐴 × 𝐹土壤 (A-8) 式中:G土壤固碳——土壤年固碳量,单位:吨每年(t·a-1);F土壤——单位面积林分土壤年固碳量,单位:吨每公顷没年(t·hm-2·a-1); A——林分面积,单位:公顷(hm2)。 7.1.2.3 释氧 𝐺释氧 = 1.19 × 𝐴 × 𝐵年 (A-9) 式中:G氧气——林分年释氧量,单位:吨每年(t·a-1);B年——林分净生产力,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);A—— 林分面积,单位:公顷(hm2)。 7.1.3 净化大气效益 7.1.3.1 滞尘 𝐺𝑇𝑆𝑃 = 𝑄𝑇𝑆𝑃 × 𝐴 × 𝐹/1000 (A-10) 7 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 式中:GTSP——评估林分年潜在滞纳TSP(总悬浮颗粒物)量,单位:吨每年(t·a-1);QTSP——实测林分单位面积年滞 纳TSP的量,单位:千克每公顷每年(kg·hm-2·a-1);A——林分面积,单位:公顷(hm2);F——森林生态系统服务修 正系数(下同)。 𝐺𝑃𝑀10 = 10 × 𝑄𝑃𝑀10 × 𝐴 × 𝑛 × 𝐹 × 𝐿𝐴𝐼 (A-11) 式中:GPM10——评估林分年潜在滞纳PM10(直径≤10µm的可入肺颗粒物)的量,单位:千克每年(kg·a-1);QPM10—— 实测林分单位叶面积滞纳PM10的量,单位:克每平方米(g·m-2);n——年洗脱次数;LAI为叶面积指数。 𝐺𝑃𝑀2.5 = 10 × 𝑄𝑃𝑀2.5 × 𝐴 × 𝑛 × 𝐹 × 𝐿𝐴𝐼 (A-12) 式中:GPM2.5——评估林分年潜在滞纳PM2.5(直径≤2.5µm的可入肺颗粒物)的量,单位:千克每年(kg·a-1);QPM2.5—— 实测林分单位叶面积滞纳PM2.5的量,单位:克每平方米(g·m-2)。 7.1.3.2 提供负离子 𝐺负离子 = 5.256 × 1015 𝑄负离子 × 𝐴 × 𝐻 × 𝐹/𝐿 (A-13) 式中:G负离子——评估林分年提供负离子数 7.1.3.3 吸收污染物质 𝐺𝑆𝑂1 = 𝑄𝑆𝑂2 × 𝐴 (A-14) 式中:GSO2——评估林分年吸收SO2量,单位:吨每年(t·a-1);Qso2为单位面积实测林分吸收SO2量,单位:千克每公 顷每年(kg·hm-2·a-1);A为林分面积,单位:公顷(hm2)。 𝐺氟化物 = 𝑄氟化物 × 𝐴 (A-15) 式中:G氟化物——评估林分年吸收氟化物量,单位:吨每年(t·a-1);Q氟化物——单位面积实测林分吸收氟化物量,单位: 千克每公顷每年(kg·hm-2·a-1);A为林分面积,单位:公顷(hm2)。 7.1.4 涵养水源效益 7.1.4.1 调节水量 𝐺调 = 10 × 𝐴(𝑃 − 𝐸 − 𝐶) (A-16) 式中:G 调——林分调节水量功能,单位:立方米每年(m3·a-1) ;P ——降水量,单位:毫米每年(mm·a-1) ;E ——林 分蒸散量,单位:毫米每年(mm·a-1) ;C ——地表径流量,单位:毫米每年(mm·a-1) ;A ——林分面积,单位:公顷 (hm2) 。 注:林分蒸散量可自行观测或参照自国家林业局森林生态系统定位研究站观测数据。 7.1.4.2 调节水质 𝐺净 = 𝑊涵 × (𝑊无林 − 𝑊有林 ) (A-17) 式中:G净——净化水质指标,单位:千克(Kg);G涵——林分涵养水源量,单位:立方米(m3);W有林——有林地单 位水体积各类污染物含量,单位:千克每立方米(kg·m-3);W无林——相同立地条件无林地单位水体积各类污染物含量, 单位:千克每立方米(kg·m-3)。 7.1.5 保育土壤效益 8 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 7.1.5.1 固土 𝐺固土 = 𝐴 × (𝑋2 − 𝑋1 ) (A-18) 式中:G固土——林分年固土量,单位:吨每年(t·a-1);X1——林地土壤侵蚀模数,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1); X2——无林地土壤侵蚀模数,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);A为林分面积,单位:公顷(hm2)。 7.1.5.2 保肥 𝐺肥 = 𝐴 × 𝐶(𝑋2 − 𝑋1 ) (A-19) 式中:G肥——肥料流失减少量,单位:吨每年(t·a-1);C——土壤养分含量,单位:百分数(%);X1为林地土壤侵蚀 模数,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);X2为无林地土壤侵蚀模数,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);A为林分面积, 单位:公顷(hm2)。 7.1.5.3 降盐降碱 𝐺降盐 = 𝐴 × (𝑋2 − 𝑋1 ) (A-20) 式中:G降盐——土壤降盐总量,单位:吨每年(t·a-1);X1——单位面积林地土壤盐密度,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1); X2——单位面积无林地土壤盐密度,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);A——林分面积,单位:公顷(hm2)。 7.1.6 积累营养物质效益 𝐺固定 = 𝐴 × 𝐶营养 × 𝐵年 (A-21) 式中:G固定——林分养分固定量,单位:吨每年(t·a-1);C营养为林木营养元素含量,单位:百分数(%);B年为林分净 生产力,单位:吨每公顷每年(t·hm-2·a-1);A——林分面积,单位:公顷(hm2)。 7.1.7 生物多样性保育效益 𝐻 = − ∑|(𝑛𝑖 ⁄𝑛)lg(𝑛𝑖 ⁄𝑛)| (A-22) 式中:H为生物多样性指数,ni为第i个物种的个体数目,n为群落中所有种的个体总数。 7.2 沿海防护林生态效益价值量评估 A 7.2.1 森林防护效益 7.2.1.1 防风固沙 𝑈防风固沙 = 𝐾防风固沙 × 𝐺固沙 (B-1) -1 -1 式中:U防风固沙——评估林分防风固沙价值,单位:元每年(元·a );K防风固沙——固沙成本,单位:元每年(元·a );G ——评估林分防风固沙物质量,单位:吨每年(t·a-1)。 固沙 7.2.1.2 农田防护 𝑈农田防护 = K 𝑎 × 𝑉𝑎 × 𝐺增产 × 𝐴农 (B-2) 式中:U农田防护——为评估林分农田防护功能的价值,单位:元每年(元·a-1);Ka——平均1hm2防护林能够实现有效 防护面积19hm2;Va——农作物、牧草等价格,单位:元每千克(元·kg-1);G增产——农作物平均增产量,单位:千克每 公顷每年(kg·hm-2·a-1);A农——有效防护面积,单位:公顷(hm2)。 7.2.1.3 保滩固堤 𝑈保滩固堤 = 𝐺固岸 × 𝑉b (B-3) -1 2 -1 式中:U保滩固堤——年保滩固堤价值,单位:元每年(元·a );G固岸——堤坝侵蚀减少量,单位:平方米每年(m ·a ), Vb——单位面积海堤建设的投资,单位:万元每平方米(万元·m-2) 9 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 7.2.1.4 消浪促淤 𝑈保滩固堤 = 𝐺促淤量 × 𝑉b (B-4) 式中:U保滩固堤——年保滩固堤价值,单位:元每年(元·a-1);G固岸——年促淤量,单位:平方米每年(m2·a-1),Vb—— 单位面积海堤建设的投资,单位:万元每平方米(万元·m-2) 7.2.2 固氮释氧效益 7.2.2.1 固碳 𝑈碳 = 𝐺固碳 × 𝐶碳 (B-5) -1 式中:U碳——评估林分年固碳价值,单位:元每年(元·a );G固碳——评估林分生态系统潜在年固碳量,单位:吨每年 (t·a-1),C碳——固碳价格,单位:元每吨(元·t-1)。 7.2.2.2 释氧 𝑈氧 = 𝐺释氧 × 𝐶氧 (B-6) 式中:U氧——评估林分年释放氧气价值,单位:元每年(元·a-1);G释氧——评估林分生态系统潜在年释氧量,单位:吨 每年(t·a-1),C氧——氧气价格,单位:元每吨(元·t-1)。 7.2.3 净化大气效益 7.2.3.1 滞尘 𝑈滞尘 = (𝐺TSP − 𝐺PM10 − 𝐺PM2.5 ) × 𝐾TSP + 𝐺PM10 × 𝐶PM10 + 𝐺PM2.5 × 𝐶PM2.5 (B-7) -1 式中:U滞尘——评估林分潜在的滞尘价值,单位:元每年(元·a );GTSP——评估林分年潜在滞纳TSP量,单位:吨每 年(t·a-1);GPM10——评估林分年潜在滞纳PM10量,单位:千克每年(kg·a-1);GPM2.5——评估林分年潜在滞纳TSP量, 单位:千克每年(kg·a-1);KTSP——降尘清理费用,单位:元每千克(元·kg-1);CPM10——PM10清理费用,单位:元 每千克(元·kg-1);CPM2.5——PM2.5清理费用,单位:元每千克(元·kg-1)。 7.2.3.2 提供负离子 𝑈负离子 = 5.256 × 1015 × 𝐴 × 𝐻 × F × 𝐾负离子 × (𝑄负离子 − 600) /L (B-8) 式中:U负离子——评估林分年提供负离子价值,单位:元每年(元·a-1);A——林分面积,单位:公顷(hm2);H—— 实测林分高度,单位:米(m);F——生态系统服务修正系数;K负离子——负离子生产费用,单位:元每个(元·个-1); Q负离子——实测林分负离子浓度,单位:个每立方厘米(个·cm-3);L——负离子寿命,单位:分钟(min) 7.2.3.3 吸收污染物 𝑈SO2 = 𝐺SO2 × 𝐾SO2 (B-9) -1 -1 式中:USO2——评估林分年吸收SO2价值,单位:元每年(元·a );GSO2——评估林分年吸收SO2量,单位:吨每年(t·a ); -1 KSO2——SO2的治理费用,单位:元每千克(元·kg )。 𝑈氟化物 = 𝐺氟化物 × 𝐾氟化物 (B-10) -1 式中:U氟化物——评估林分年吸收氟化物价值,单位:元每年(元·a );G氟化物——评估林分年吸收氟化物量,单位:吨每 -1 -1 年(t·a );K氟化物——氟化物的治理费用,单位:元每千克(元·kg )。 𝑈氮氧化物 = 𝐺氮氧化物 × 𝐾氮氧化物 (B-11) -1 式中:U氮氧化物——评估林分年吸收氮氧化物价值,单位:元每年(元·a );G氮氧化物——评估林分年吸收氮氧化物量,单位: -1 -1 吨每年(t·a );K氮氧化物——氮氧化物的治理费用,单位:元每千克(元·kg )。 10 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 7.2.4 涵养水源效益 7.2.4.1 调节水量 𝑈调 = 𝐺调 × 𝐶库 (B-12) -1 3 -1 式中:U调——评估林分年调节水量价值,单位:元每年(元·a );G调——评估林分年调节水量,单位:立方米每年(m ·a ); -3 C库——水资源市场交易价格,单位:元每立方米(元·m )。 7.2.4.2 净化水质 𝑈净 = 𝐺净 × 𝐾水 (B-13) -1 3 -1 式中:U净——评估林分年调节水量价值,单位:元每年(元·a );G净——评估林分年调节水量,单位:立方米每年(m ·a ); -1 K水——水的净化费用,单位:元每年(元·a )。 7.2.5 保育土壤效益 7.2.5.1 固土 𝑈固土 = 𝐶固土 × 𝐶土 × 𝜌 (B-14) -1 -1 式中:U固土——评估林分年固土价值,单位:元每年(元·a );G固土——评估林分年固土量,单位:吨每年(t·a );C±—— -1 3 挖取和运输单位体积土方所需,单位:元每年(元·a );ρ——土壤容重,单位:克每立方厘米(g·cm ); 7.2.5.2 保肥 𝑈肥 = 𝐺N × 𝐶1 /𝑅1 + 𝐺P × 𝐶1 /𝑅1 + 𝐺K × 𝐶2 /𝑅3 + 𝐺有机质 × 𝐶3 (B-15) -1 -1 式中:U肥——评估林分年保肥价值,单位:元每年(元·a );GN——评估减少的土壤N流失量,单位:吨每年(t·a ); -1 C1——磷酸二铵化肥价格,单位:元每吨(元·t );R1——磷酸二铵化肥含氮量,单位:百分比(%);GP——评估减少 -1 的土壤P流失量,单位:吨每年(t·a ); R2——磷酸二铵化肥含磷量,百分比(%);GK——评估减少的土壤K流失量, -1 -1 单位:吨每年(t·a );C2——氯化钾化肥价格,单位:元每吨(元·t );R2——氯化钾含钾量,百分比(%);G有机质—— -1 -1 评估减少的土壤有机质流失量,单位:吨每年(t·a );C3为有机质价格,单位:元每吨(元·t )。 7.2.5.3 改良盐碱地 𝑈改良盐碱 = 𝐾1 × 𝐴 (B-16) -1 式中:U改良盐碱——评估林分年改良盐碱地的价值单位,元每年(元·a );K1——暗管排水开发模式每公顷的开发投入成 -2 2 本,单位:元每公顷(元·hm );A——林分面积,单位:公顷(hm )。 7.2.6 木材产品供给 7.2.6.1 木材产品 𝑈木材产品 = ∑𝑛𝑖(𝐴𝑖 × 𝑆𝑖 × 𝑈𝑖 ) (𝑖 = 1,2,3 … 𝑛) (B-17) -1 2 式中:U木材产品——区域内年木材产品价值,单位:元每年(元·a );Ai——第i种木材产品面积,单位:公顷(hm );Si—— 2 -2 -1 第i种木材产品单位面积蓄积量,单位:平方米每公顷每年(m ·hm ·a );Ui——第i种木材产品市场价格,单位:元每 -3 立方米(元·m )。 7.2.6.1 非木材产品 𝑈非木材产品 = ∑𝑛𝑖(𝐴𝑗 × 𝑆𝑗 × 𝑈𝑗 ) (𝑗 = 1,2,3 … 𝑛) -1 (B-18) 2 式中:U非木材产品——区域内年非木材产品价值,单位:元每年(元·a );Aj——第j种木材产品面积,单位:公顷(hm ); Sj——第j种木材产品单位面积蓄积量,单位:平方米每公顷每年(m2·hm-2·a-1);Uj——第j种木材产品市场价格,单位: -3 元每立方米(元·m )。 7.2.7 生物多样性效益 𝑦 𝑈生 = (1 + ∑𝑥𝑚=1 𝐸𝑚 × 0.1 + ∑𝑛=1 𝐵𝑚 × 0.1 + ∑𝑧𝑟=1 𝑂𝑚 × 0.1) × 𝑆生 × 𝐴 (B-19) 11 DB31/T 310010-2021 DB32/T 310010-2021 DB33/T 310010-2021 -1 式中:U生——防护区域内年物种资源保育价值,单位:元每年(元·a );Em——区域内物种m的珍稀濒危指数;Bn——区 域内物种n的特有物种指数;Or——区域内物种r的古树年龄指数;x——计算珍稀濒危物种数量;y——计算特有物种数 -2 -1 量;r——计算古树物种数量;S生——单位面积物种资源保育价值,单位:元每公顷每年(元·hm ·a );A——林分面积, 2 单位:公顷(hm )。 _________________________________ 12

沿海防护林生态效益监测与评估技术规程

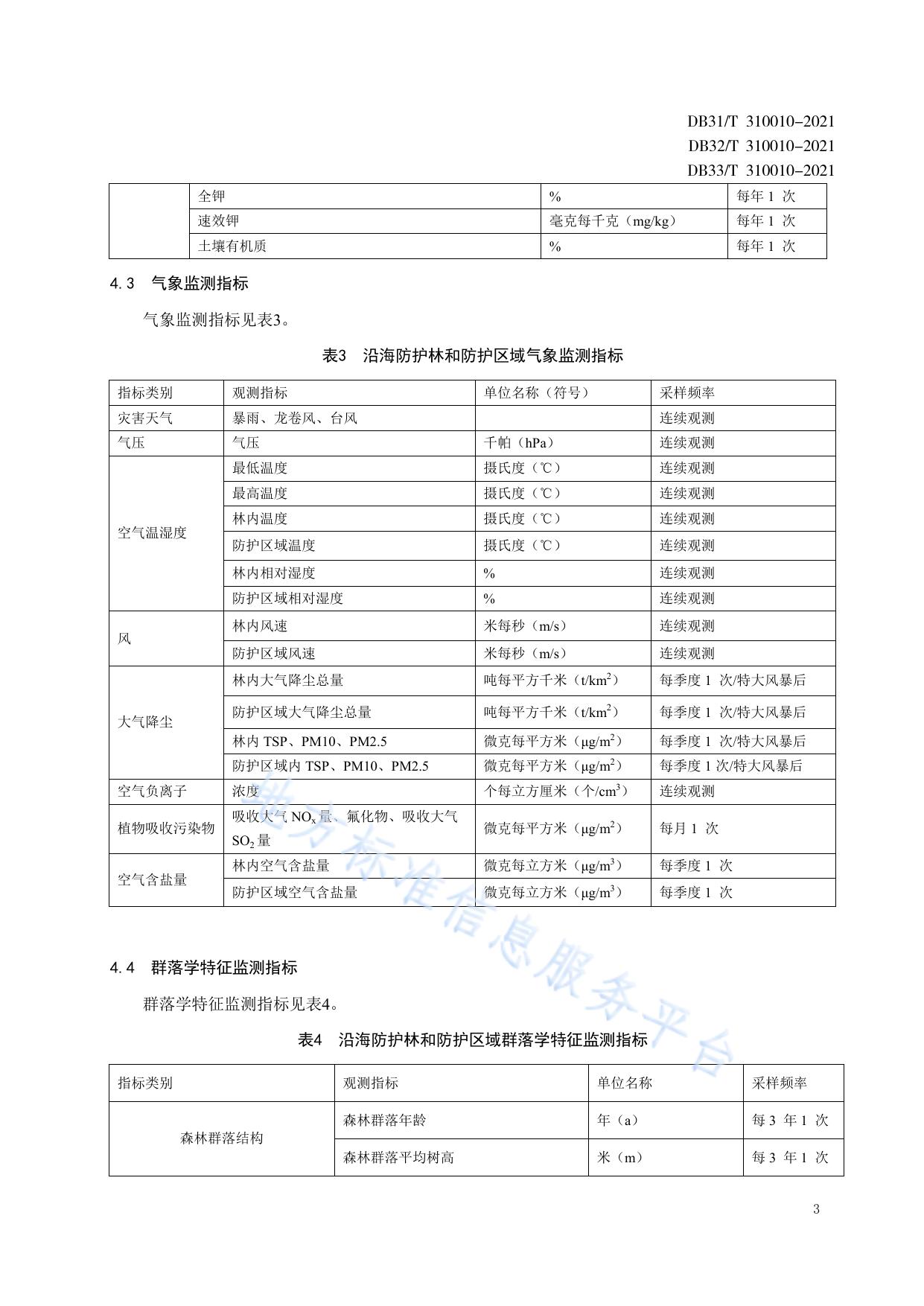

沿海防护林生态效益监测与评估技术规程