三维地应力BWSRM测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用.pdf

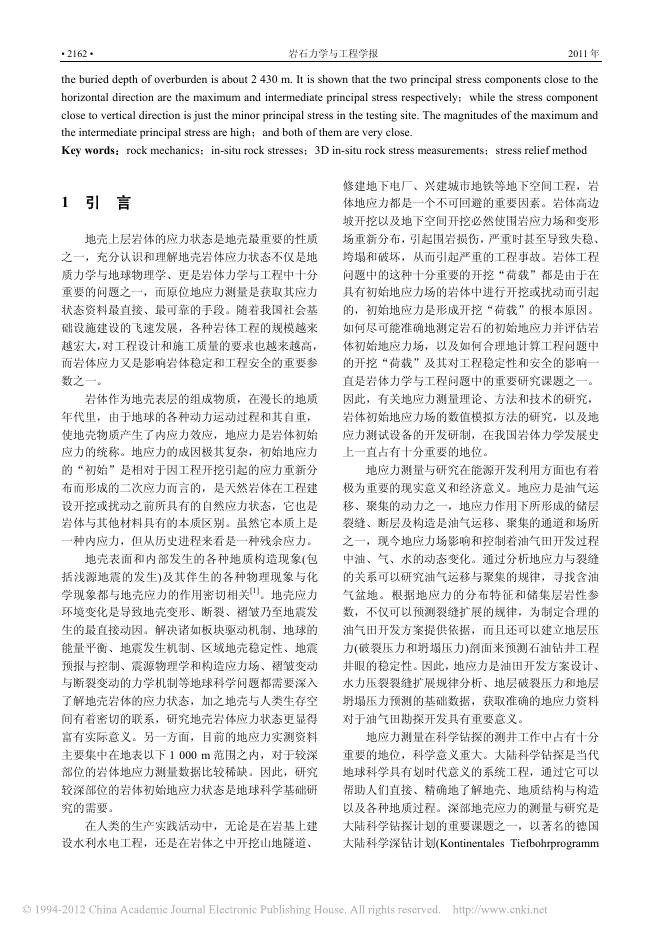

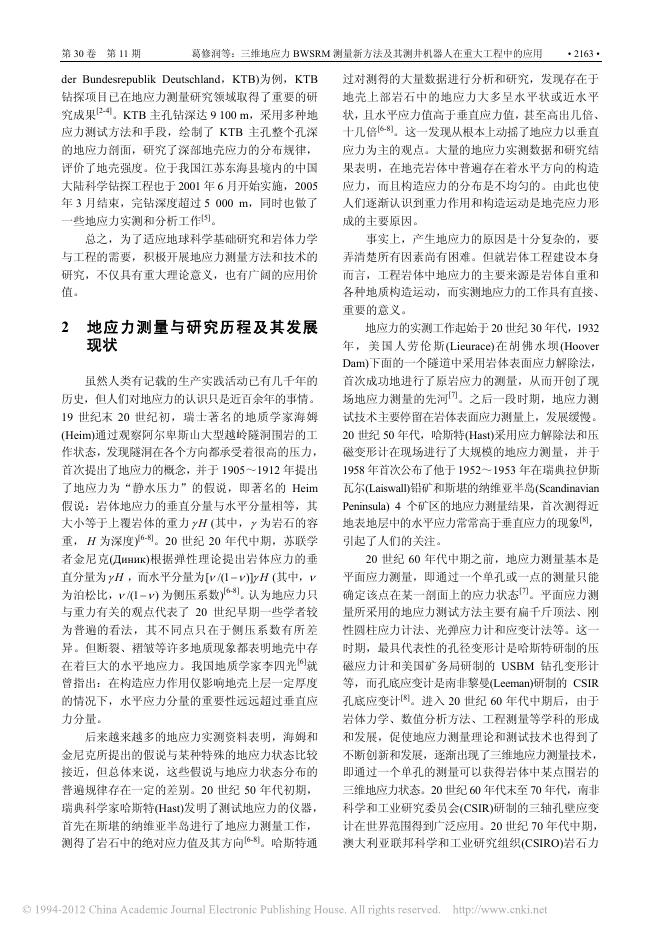

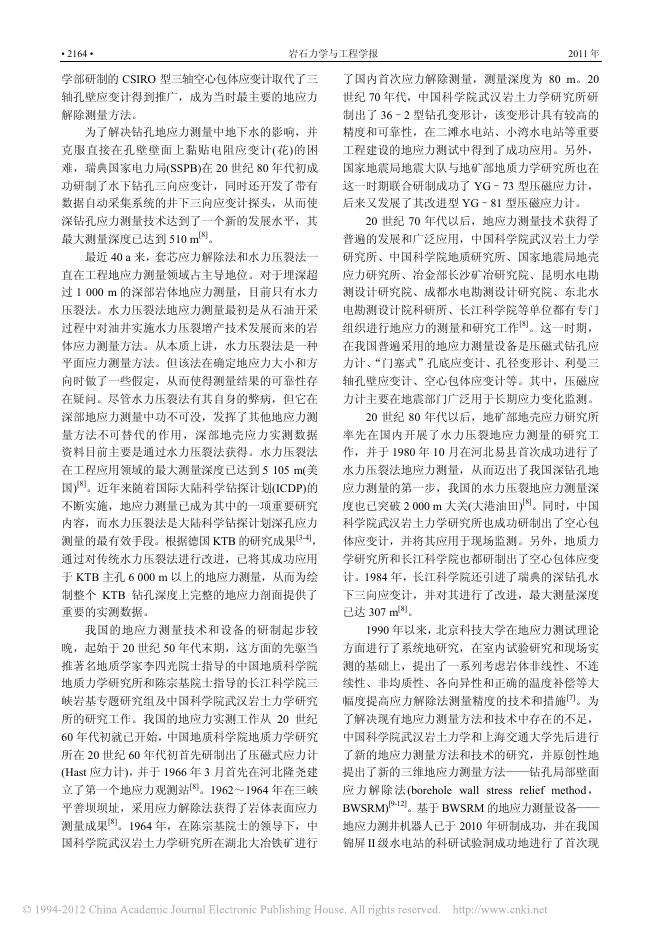

岩石力学与工程学报 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering 第 30 卷 第 11 期 2011 年 11 月 Vol.30 No.11 Nov.,2011 陈宗基讲座 三维地应力 BWSRM 测量新方法 及其测井机器人在重大工程中的应用 葛修润 1 2,侯明勋 2 , (1. 中国科学院武汉岩土力学研究所 岩土力学与工程国家重点实验室,湖北 武汉 430071; 2. 上海交通大学 岩土力学与工程研究所,上海 200240) 摘要:地壳上层岩体的应力状态是地壳最重要的性质之一,获取岩体应力状态最直接、可靠的手段是原位地应力 测量。首先简要回顾地应力测量的研究历程及其发展现状,分析岩石力学与工程中常用的几种地应力测量方法和 技术。重点介绍钻孔局部壁面应力解除法(BWSRM)这一新的三维地应力测量方法的原理,以及基于 BWSRM 的 地应力测井机器人研制过程和具体实施步骤。最后给出地应力测井机器人在锦屏水电站埋深达 2 430 m 处科研试 验洞内的试验结果。研究表明,测点位置的围岩地应力以水平主应力为最大主地应力,而接近竖直方向的地应力 分量则为最小主地应力;第一和第二主应力量值比较高,而且两者量值也比较接近。 关键词:岩石力学;地应力;三维地应力测量;应力解除法 中图分类号:TU 45 文献标识码:A 文章编号:1000–6915(2011)11–2161–20 A NEW 3D IN-SITU ROCK STRESS MEASURING METHOD:BOREHOLE WALL STRESS RELIEF METHOD(BWSRM) AND DEVELOPMENT OF GEOSTRESS MEASURING INSTRUMENT BASED ON BWSRM AND ITS PRIMARY APPLICATIONS TO ENGINEERING GE Xiurun1 2,HOU Mingxun2 , (1. State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering,Institute of Rock and Soil Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Wuhan,Hubei 430071,China;2. Institute of Geotechnical Engineering,Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240,China) Abstract:It is important to conduct a research on the stress state of the rock masses in the upper earth′s crust. In-situ rock stress measurement is the basic and reliable access to obtain the stress state of the rock masses. The development of in-situ rock stress measurement and state-of-art of research on it are overviewed. Then,several insitu rock stress measuring methods and techniques are briefly analyzed in rock mechanics and engineering. A new method,borehole wall stress relief method(BWSRM) to determine the in-situ 3D rock stress tensor in a single drilled borehole is deliberated. An original geostress measuring instrument typed by BWSRM-H01 is designed and manufactured based on the principle of in-situ rock stress measurement with BWSRM. The in-situ test for rock stress with BWSRM is carried out at an experimental tunnel in Jinping II hydropower station,China,where 收稿日期:2011–09–28;修回日期:2011–10–14 基金项目:国家自然科学基金“雅砻江水电开发联合研究基金”重点项目(50639080);国家自然科学基金面上项目(50979054);中国科学院武汉岩土 力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室资助课题(SKLZ0901) 作者简介:葛修润(1934–),男,中国工程院院士,1959 年毕业于前苏联敖德萨水利工程学院水工结构专业,现任教授、博士生导师,主要从事 岩石力学与工程、岩土工程数值分析方法、水工结构等方面的教学与研究工作。E-mail:gexiurun@whrsm.ac.cn • 2162 • 岩石力学与工程学报 2011 年 the buried depth of overburden is about 2 430 m. It is shown that the two principal stress components close to the horizontal direction are the maximum and intermediate principal stress respectively;while the stress component close to vertical direction is just the minor principal stress in the testing site. The magnitudes of the maximum and the intermediate principal stress are high;and both of them are very close. Key words:rock mechanics;in-situ rock stresses;3D in-situ rock stress measurements;stress relief method 修建地下电厂、兴建城市地铁等地下空间工程,岩 1 引 言 体地应力都是一个不可回避的重要因素。岩体高边 坡开挖以及地下空间开挖必然使围岩应力场和变形 地壳上层岩体的应力状态是地壳最重要的性质 场重新分布,引起围岩损伤,严重时甚至导致失稳、 之一,充分认识和理解地壳岩体应力状态不仅是地 垮塌和破坏,从而引起严重的工程事故。岩体工程 质力学与地球物理学、更是岩体力学与工程中十分 问题中的这种十分重要的开挖“荷载”都是由于在 重要的问题之一,而原位地应力测量是获取其应力 具有初始地应力场的岩体中进行开挖或扰动而引起 状态资料最直接、最可靠的手段。随着我国社会基 的,初始地应力是形成开挖“荷载”的根本原因。 础设施建设的飞速发展,各种岩体工程的规模越来 如何尽可能准确地测定岩石的初始地应力并评估岩 越宏大,对工程设计和施工质量的要求也越来越高, 体初始地应力场,以及如何合理地计算工程问题中 而岩体应力又是影响岩体稳定和工程安全的重要参 的开挖“荷载”及其对工程稳定性和安全的影响一 数之一。 直是岩体力学与工程问题中的重要研究课题之一。 岩体作为地壳表层的组成物质,在漫长的地质 因此,有关地应力测量理论、方法和技术的研究, 年代里,由于地球的各种动力运动过程和其自重, 岩体初始地应力场的数值模拟方法的研究,以及地 使地壳物质产生了内应力效应,地应力是岩体初始 应力测试设备的开发研制,在我国岩体力学发展史 应力的统称。地应力的成因极其复杂,初始地应力 上一直占有十分重要的地位。 的“初始”是相对于因工程开挖引起的应力重新分 地应力测量与研究在能源开发利用方面也有着 布而形成的二次应力而言的,是天然岩体在工程建 极为重要的现实意义和经济意义。地应力是油气运 设开挖或扰动之前所具有的自然应力状态,它也是 移、聚集的动力之一,地应力作用下所形成的储层 岩体与其他材料具有的本质区别。虽然它本质上是 裂缝、断层及构造是油气运移、聚集的通道和场所 一种内应力,但从历史进程来看是一种残余应力。 之一,现今地应力场影响和控制着油气田开发过程 地壳表面和内部发生的各种地质构造现象(包 中油、气、水的动态变化。通过分析地应力与裂缝 括浅源地震的发生)及其伴生的各种物理现象与化 的关系可以研究油气运移与聚集的规律,寻找含油 [1] 学现象都与地壳应力的作用密切相关 。地壳应力 气盆地。根据地应力的分布特征和储集层岩性参 环境变化是导致地壳变形、断裂、褶皱乃至地震发 数,不仅可以预测裂缝扩展的规律,为制定合理的 生的最直接动因。解决诸如板块驱动机制、地球的 油气田开发方案提供依据,而且还可以建立地层压 能量平衡、地震发生机制、区域地壳稳定性、地震 力(破裂压力和坍塌压力)剖面来预测石油钻井工程 预报与控制、震源物理学和构造应力场、褶皱变动 井眼的稳定性。因此,地应力是油田开发方案设计、 与断裂变动的力学机制等地球科学问题都需要深入 水力压裂裂缝扩展规律分析、地层破裂压力和地层 了解地壳岩体的应力状态,加之地壳与人类生存空 坍塌压力预测的基础数据,获取准确的地应力资料 间有着密切的联系,研究地壳岩体应力状态更显得 对于油气田勘探开发具有重要意义。 富有实际意义。另一方面,目前的地应力实测资料 地应力测量在科学钻探的测井工作中占有十分 主要集中在地表以下 1 000 m 范围之内,对于较深 重要的地位,科学意义重大。大陆科学钻探是当代 部位的岩体地应力测量数据比较稀缺。因此,研究 地球科学具有划时代意义的系统工程,通过它可以 较深部位的岩体初始地应力状态是地球科学基础研 帮助人们直接、精确地了解地壳、地质结构与构造 究的需要。 以及各种地质过程。深部地壳应力的测量与研究是 在人类的生产实践活动中,无论是在岩基上建 大陆科学钻探计划的重要课题之一,以著名的德国 设水利水电工程,还是在岩体之中开挖山地隧道、 大陆科学深钻计划(Kontinentales Tiefbohrprogramm 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 • 2163 • der Bundesrepublik Deutschland,KTB)为例,KTB 过对测得的大量数据进行分析和研究,发现存在于 钻探项目已在地应力测量研究领域取得了重要的研 地壳上部岩石中的地应力大多呈水平状或近水平 [2-4] 。KTB 主孔钻深达 9 100 m,采用多种地 状,且水平应力值高于垂直应力值,甚至高出几倍、 应力测试方法和手段,绘制了 KTB 主孔整个孔深 十几倍[6-8]。这一发现从根本上动摇了地应力以垂直 的地应力剖面,研究了深部地壳应力的分布规律, 应力为主的观点。大量的地应力实测数据和研究结 评价了地壳强度。位于我国江苏东海县境内的中国 果表明,在地壳岩体中普遍存在着水平方向的构造 大陆科学钻探工程也于 2001 年 6 月开始实施,2005 应力,而且构造应力的分布是不均匀的。由此也使 年 3 月结束,完钻深度超过 5 000 m,同时也做了 人们逐渐认识到重力作用和构造运动是地壳应力形 一些地应力实测和分析工作[5]。 成的主要原因。 究成果 总之,为了适应地球科学基础研究和岩体力学 事实上,产生地应力的原因是十分复杂的,要 与工程的需要,积极开展地应力测量方法和技术的 弄清楚所有因素尚有困难。但就岩体工程建设本身 研究,不仅具有重大理论意义,也有广阔的应用价 而言,工程岩体中地应力的主要来源是岩体自重和 值。 各种地质构造运动,而实测地应力的工作具有直接、 重要的意义。 2 地应力测量与研究历程及其发展 现状 地应力的实测工作起始于 20 世纪 30 年代,1932 年 , 美 国 人 劳 伦 斯 (Lieurace) 在 胡 佛 水 坝 (Hoover Dam)下面的一个隧道中采用岩体表面应力解除法, 虽然人类有记载的生产实践活动已有几千年的 首次成功地进行了原岩应力的测量,从而开创了现 历史,但人们对地应力的认识只是近百余年的事情。 场地应力测量的先河[7]。之后一段时期,地应力测 19 世纪末 20 世纪初,瑞士著名的地质学家海姆 试技术主要停留在岩体表面应力测量上,发展缓慢。 (Heim)通过观察阿尔卑斯山大型越岭隧洞围岩的工 20 世纪 50 年代,哈斯特(Hast)采用应力解除法和压 作状态,发现隧洞在各个方向都承受着很高的压力, 磁变形计在现场进行了大规模的地应力测量,并于 首次提出了地应力的概念,并于 1905~1912 年提出 1958 年首次公布了他于 1952~1953 年在瑞典拉伊斯 了地应力为“静水压力”的假说,即著名的 Heim 瓦尔(Laiswall)铅矿和斯堪的纳维亚半岛(Scandinavian 假说:岩体地应力的垂直分量与水平分量相等,其 Peninsula) 4 个矿区的地应力测量结果,首次测得近 大小等于上覆岩体的重力 γ H (其中, γ 为岩石的容 地表地层中的水平应力常常高于垂直应力的现象[8], 重, H 为深度)[6-8]。20 世纪 20 年代中期,苏联学 引起了人们的关注。 者金尼克(Диник)根据弹性理论提出岩体应力的垂 20 世纪 60 年代中期之前,地应力测量基本是 直分量为 γ H ,而水平分量为[ν /(1 − ν )]γ H (其中,ν 平面应力测量,即通过一个单孔或一点的测量只能 [6-8] 。认为地应力只 确定该点在某一剖面上的应力状态[7]。平面应力测 与重力有关的观点代表了 20 世纪早期一些学者较 量所采用的地应力测试方法主要有扁千斤顶法、刚 为普遍的看法,其不同点只在于侧压系数有所差 性圆柱应力计法、光弹应力计和应变计法等。这一 异。但断裂、褶皱等许多地质现象都表明地壳中存 时期,最具代表性的孔径变形计是哈斯特研制的压 为泊松比,ν /(1 − ν ) 为侧压系数) [6] 在着巨大的水平地应力。我国地质学家李四光 就 磁应力计和美国矿务局研制的 USBM 钻孔变形计 曾指出:在构造应力作用仅影响地壳上层一定厚度 等,而孔底应变计是南非黎曼(Leeman)研制的 CSIR 的情况下,水平应力分量的重要性远远超过垂直应 孔底应变计[8]。进入 20 世纪 60 年代中期后,由于 力分量。 岩体力学、数值分析方法、工程测量等学科的形成 后来越来越多的地应力实测资料表明,海姆和 和发展,促使地应力测量理论和测试技术也得到了 金尼克所提出的假说与某种特殊的地应力状态比较 不断创新和发展,逐渐出现了三维地应力测量技术, 接近,但总体来说,这些假说与地应力状态分布的 即通过一个单孔的测量可以获得岩体中某点围岩的 普遍规律存在一定的差别。20 世纪 50 年代初期, 三维地应力状态。20 世纪 60 年代末至 70 年代,南非 瑞典科学家哈斯特(Hast)发明了测试地应力的仪器, 科学和工业研究委员会(CSIR)研制的三轴孔壁应变 首先在斯堪的纳维亚半岛进行了地应力测量工作, 计在世界范围得到广泛应用。20 世纪 70 年代中期, [6-8] 测得了岩石中的绝对应力值及其方向 。哈斯特通 澳大利亚联邦科学和工业研究组织(CSIRO)岩石力 • 2164 • 岩石力学与工程学报 2011 年 学部研制的 CSIRO 型三轴空心包体应变计取代了三 了国内首次应力解除测量,测量深度为 80 m。20 轴孔壁应变计得到推广,成为当时最主要的地应力 世纪 70 年代,中国科学院武汉岩土力学研究所研 解除测量方法。 制出了 36–2 型钻孔变形计,该变形计具有较高的 为了解决钻孔地应力测量中地下水的影响,并 精度和可靠性,在二滩水电站、小湾水电站等重要 克服直接在孔壁壁面上黏贴电阻应变计(花)的困 工程建设的地应力测试中得到了成功应用。另外, 难,瑞典国家电力局(SSPB)在 20 世纪 80 年代初成 国家地震局地震大队与地矿部地质力学研究所也在 功研制了水下钻孔三向应变计,同时还开发了带有 这一时期联合研制成功了 YG–73 型压磁应力计, 数据自动采集系统的井下三向应变计探头,从而使 后来又发展了其改进型 YG–81 型压磁应力计。 深钻孔应力测量技术达到了一个新的发展水平,其 20 世纪 70 年代以后,地应力测量技术获得了 [8] 普遍的发展和广泛应用,中国科学院武汉岩土力学 最近 40 a 来,套芯应力解除法和水力压裂法一 研究所、中国科学院地质研究所、国家地震局地壳 直在工程地应力测量领域占主导地位。对于埋深超 应力研究所、冶金部长沙矿冶研究院、昆明水电勘 过 1 000 m 的深部岩体地应力测量,目前只有水力 测设计研究院、成都水电勘测设计研究院、东北水 压裂法。水力压裂法地应力测量最初是从石油开采 电勘测设计院科研所、长江科学院等单位都有专门 过程中对油井实施水力压裂增产技术发展而来的岩 组织进行地应力的测量和研究工作[8]。这一时期, 体应力测量方法。从本质上讲,水力压裂法是一种 在我国普遍采用的地应力测量设备是压磁式钻孔应 平面应力测量方法。但该法在确定地应力大小和方 力计、 “门塞式”孔底应变计、孔径变形计、利曼三 向时做了一些假定,从而使得测量结果的可靠性存 轴孔壁应变计、空心包体应变计等。其中,压磁应 在疑问。尽管水力压裂法有其自身的弊病,但它在 力计主要在地震部门广泛用于长期应力变化监测。 深部地应力测量中功不可没,发挥了其他地应力测 20 世纪 80 年代以后,地矿部地壳应力研究所 量方法不可替代的作用,深部地壳应力实测数据 率先在国内开展了水力压裂地应力测量的研究工 资料目前主要是通过水力压裂法获得。水力压裂法 作,并于 1980 年 10 月在河北易县首次成功进行了 在工程应用领域的最大测量深度已达到 5 105 m(美 水力压裂法地应力测量,从而迈出了我国深钻孔地 最大测量深度已达到 510 m 。 [8] 国) 。近年来随着国际大陆科学钻探计划(ICDP)的 应力测量的第一步,我国的水力压裂地应力测量深 不断实施,地应力测量已成为其中的一项重要研究 度也已突破 2 000 m 大关(大港油田)[8]。同时,中国 内容,而水力压裂法是大陆科学钻探计划深孔应力 科学院武汉岩土力学研究所也成功研制出了空心包 测量的最有效手段。根据德国 KTB 的研究成果[3-4], 体应变计,并将其应用于现场监测。另外,地质力 通过对传统水力压裂法进行改进,已将其成功应用 学研究所和长江科学院也都研制出了空心包体应变 于 KTB 主孔 6 000 m 以上的地应力测量,从而为绘 计。1984 年,长江科学院还引进了瑞典的深钻孔水 制整个 KTB 钻孔深度上完整的地应力剖面提供了 下三向应变计,并对其进行了改进,最大测量深度 重要的实测数据。 已达 307 m[8]。 我国的地应力测量技术和设备的研制起步较 1990 年以来,北京科技大学在地应力测试理论 晚,起始于 20 世纪 50 年代末期,这方面的先驱当 方面进行了系统地研究,在室内试验研究和现场实 推著名地质学家李四光院士指导的中国地质科学院 测的基础上,提出了一系列考虑岩体非线性、不连 地质力学研究所和陈宗基院士指导的长江科学院三 续性、非均质性、各向异性和正确的温度补偿等大 峡岩基专题研究组及中国科学院武汉岩土力学研究 幅度提高应力解除法测量精度的技术和措施[7]。为 所的研究工作。我国的地应力实测工作从 20 世纪 了解决现有地应力测量方法和技术中存在的不足, 60 年代初就已开始,中国地质科学院地质力学研究 中国科学院武汉岩土力学和上海交通大学先后进行 所在 20 世纪 60 年代初首先研制出了压磁式应力计 了新的地应力测量方法和技术的研究,并原创性地 (Hast 应力计),并于 1966 年 3 月首先在河北隆尧建 提出了新的三维地应力测量方法——钻孔局部壁面 [8] 立了第一个地应力观测站 。1962~1964 年在三峡 应 力 解 除 法 (borehole wall stress relief method , 平善坝坝址,采用应力解除法获得了岩体表面应力 BWSRM)[9-12]。基于 BWSRM 的地应力测量设备—— 测量成果[8]。1964 年,在陈宗基院士的领导下,中 地应力测井机器人已于 2010 年研制成功,并在我国 国科学院武汉岩土力学研究所在湖北大冶铁矿进行 锦屏 II 级水电站的科研试验洞成功地进行了首次现 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 • 2165 • 场原位地应力测试试验[13]。 3 地应力测量方法简介 经过数十年的发展,国内外已发展和应用的地 应力测量方法比较多,大致可归纳为如下几类:水力 压裂法(hydraulic fracturing method)[7-8 14-18],应力解除 , 法(relief methods)[7-8 16-20] ,扁千斤顶法(flat jacking , method)[7-8 16],应变恢复法(strain recovery method)[7 16], , 图1 , 钻孔崩落法(borehole breakout method)[7 16],差应变曲 , Fig.1 , 钻进诱发张裂缝法(drilling induced tensile fracture method)[22],声发射法(acoustic emission method)[23], 以及地球物理方法等其他测试方法[7]。在三维地应 力测量方面,应用普遍的是水力压裂法和应力解除 法。 其假设条件之一是地应力张量的一个主轴必须与钻 孔轴向一致,且这一方向的主应力是估算的。就垂 直孔而言,其一个主应力就是垂直向,且量级等于 γ h 。这一基本假定使得测量结果的可靠性存在疑 问。且数据资料分析必须依靠对水力压裂试验曲线 3.1 水力压裂法 采用水力压裂技术测量原位地应力的方法最早 是由 M. K. Hubbert 和 D. G. Willis[24]于 1957 年提出 的,之后,在 20 世纪 60 年代 A. E. Scheidegger 等 Curve of pressure versus time for hydraulic fracturing operation[8] [7,16,21] 线分析法(differential strain curve analysis method) 典型的水力压裂试验曲线[8] [25] 上关键点的准确识别,否则得到的结果就可能无法 应用。特别是钻孔轴线方向必须与一个主地应力的 方向一致这一前提条件,使该法在地质条件复杂地 区应用时,其测量数据的科学性、可靠性是值得商 从理论和试验方面进一步完善和发展了该方法。水 榷的。 力压裂法地应力测量的基本原理是将一对可膨胀橡 3.2 应力解除法 胶封隔器固定在预定的钻孔深度上,上、下封隔一 应力解除法的基本思想是:采用套钻孔或切割 小段钻孔作为测量孔段,然后向测试层段泵入高压 槽等方法把岩样全部或部分地从孔壁周围岩体中分 流体直至钻孔孔壁岩石发生破坏,从而在孔壁周围 离开来,同时监测被解除部位的应变或位移的响应, 地层中诱发形成人工水力裂缝。根据钻孔岩壁被初 然后再根据岩石的本构关系(被解除的应变或位移 始压裂并出现裂缝时的水压力和裂缝位置,以及发 与围岩远场应力之间的关系)来确定原位地应力。在 生重新闭合时的水压力值和重新张开时的水压力资 采用应力解除法测定原位地应力时,测量结果的好 料,基于基本假设,配合理论计算公式可以得出三 坏关键取决于以下几个方面[16]:建立尽可能合理的 维地应力状态。图 1 为一典型的水力压裂试验曲 岩石本构关系,即应力与应变或位移的关系;能够 线[8],图中给出了 2 个水力压裂循环过程中的孔壁 较准确地确定岩样的力学性质;要有足够灵敏的测 裂缝扩展以及压力变化情况,其中,σ H 和 σ h 分别 试仪器以精确测定岩样因局部扰动引起的微小应变 为最大和最小水平主应力, Pb , Ps 和 Pr 分别为破坏 值或位移值。以下仅就套芯应力解除法和孔壁切槽 压力、关闭压力和裂缝重张压力。水力压裂法不 应力解除法等比较典型的钻孔应力解除法测量原理 仅是目前进行深部地应力测量最为有效、成熟的 做简单介绍。 方法,而且也是国际大陆科学钻探计划(ICDP)中 3.2.1 套芯应力解除法 开展深部地壳应力测量时重点研究的一种测量手 段。 水力压裂法的优点是,在进行地应力测量时不 套芯应力解除法是发展时间最长,技术上相对 也比较成熟的一种地应力测量方法,它可以在 1 个 单孔、2 个或 3 个非平行钻孔中确定测点的全应力 需要钻取岩芯和测定岩石弹性力学等性质参数,也 状态[7]。套芯应力解除法测量步骤示意图如图 2[26] 不需要精密的下井仪器,并且在理论上也不受测量 所示。根据测量原理和被测物理量与测量部位的不 深度的限制。这也是它被提出后得到广泛应用的重 同,套芯应力解除法又可分为钻孔孔径变形测量 要原因。但水力压裂法本身也存在着局限性,比如 法、钻孔孔壁应变测量法和钻孔孔底应变测量法。 • 2166 • 2011 年 岩石力学与工程学报 传感器支架 触头 外壳 锥形卡紧器 电缆 φ 36 mm 钢环传感器 225 mm 图4 Fig.4 (a) 钻套芯大孔 (b) 钻测量小孔 (c) 安装测量探头 图2 Fig.2 (d) 套钻岩芯 套芯应力解除法测量步骤示意图[26] Sketch of measure process of overcoring technique[26] 36–2 型钻孔变形计结构示意图[27] Sketch of type 36–2 borehole deformeters[27] 孔孔壁上任意一点应变之间的定量关系。只要通过 套芯应力解除测得孔壁上若干点的应变,就可以由 此推断出测点的三维地应力状态。CSIR 三轴应变计 以及压磁应力计等地应力测量仪器都是根据这一原 (1) 钻孔孔径变形测量法 理研制出来的。图 5 为长江科学院根据澳大利亚 钻孔孔径变形测量法是通过测量应力解除过程 CSIRO 应变计进行改进后研制的 CKX–97 型空心 中钻孔直径的变化,并由此计算垂直于钻孔轴线平 包体式钻孔三向应变计结构示意图[8]。测量过程中, 面内的应力状态。利用该方法,可以靠通过对 3 个 要先钻测量大孔,然后钻同心的测量小孔(也称先导 互不平行钻孔的应力测量来确定测点的三维地应力 孔),最后再沿测量大孔进行套芯钻进进行应力解 状态。钻孔孔径变形测量仪器中最典型的测试仪器 除。与钻孔孔径变形测量法一样,在实施测量的过 是美国矿务局的 USBM 孔径变形计,其结构示意图 程中,对岩芯质量的要求较高,而且完整岩芯长度 如图 3 所示。有关 USBM 孔径变形计的技术细节、 须大于 300 mm。 应力测量的原理和步骤可以参阅蔡美峰等 [7,16] 的研 究。USBM 孔径变形计一般可用于孔深 10~50 m 的 钻孔,虽然改进型的 USBM 孔径变形计最大设计测 量深度达 1 000 m[18],但由于高地应力引起的岩芯饼 化现象比较严重,其实际试验孔深只有 120 m。利 1~12 为应变片编号 用此类方法来测定地应力时,测量过程中对岩芯质 量的要求较高,完整岩芯长度至少要 300 mm 以上, 岩芯一旦受到损坏或断裂就会直接导致测量失败。 变形计外壳 测量活塞 O 型密封圈 变形计外壳 (a) 应变片布置布置图 黏贴应变片的悬臂梁 Fig.3 变形计本体 图 3 USBM 孔径变形计结构示意图 1—电缆;2—安装杆;3—安装定向销钉;4—密封圈;5—补偿室; Sketch of USBM borehole deformation gauge 6—黏结剂;7—应变丛;8—销钉;9—活塞;10—出胶孔;11—导向棒; 12—钻孔 中国科学院武汉岩土力学研究所研制的 36–2 型钻孔变形计本质上是对 USBM 孔径变形计的改 进。此仪器的钻孔变形测量传感器采用的应变计是 (b) 三向应变计结构图 图 5 CKX–97 型空心包体式钻孔三向应变计结构示意图[8] Fig.5 Sketch of CKX–97 borehole 3D strain gauge with hollow inclusion[8] 全桥电路的钢环,这样对测量精度和稳定性有很大 改进,图 4 为 36–2 型钻孔变形计结构示意图[27]。 (2) 钻孔孔壁应变测量法 (3) 钻孔孔底应变测量法 钻孔孔底应变测量法是先将应变测量装置安放 如果在无限大岩体中存在一钻孔,在远场应力 到经过特殊处理过的测量钻孔底部,然后再进行取 作用下,钻孔孔周附近岩石的应力状态可以由弹性 芯作业以实现应力解除,从而确定测点的地应力状 力学理论给出理论解,据此可以确定远场应力与钻 态。南非科学与工业研究委员会研制的门塞式孔底 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 应变计(CSIR Doorstopper cell)就是典型的钻孔孔底 3.2.2 孔壁切槽解除法(borehole slotter) 应变测量法的一种,图 6 为 CSIR 门塞式应变计示 [16,28] 。图 7 给出了 CSIR 门塞式应变计应力测 意图 [18] • 2167 • 钻孔孔壁切槽解除法(borehole slotter)是 H. Bock [29-30] 等 提出的一种局部应力解除法,只能实现对测 :首先将 CSIR 门塞式应变计黏贴 点的部分应力解除。它是用气动锯片沿钻孔平面 到被磨光平整处理后的钻孔底部,然后进行取芯钻 的径向方向在孔壁上切出相间 120° 的 3 个槽,槽宽 进实现应力解除,同时记录应力解除前后的应变变 约 1 mm,切深 25 mm,这样使孔壁上的切向应力 化量。由于孔底应力集中的存在,不可避免地会影 得到释放,切向应力释放会引起钻孔孔壁表面的应 响到这种方法的测试精度。不过,在利用该方法进 变发生变化,并利用应变传感器记录下来,然后再 行应力测量时,无需钻先导孔,而且钻取的完整岩 根据应力–应变关系来确定测点的应力状态。钻孔 芯也不需很长(如 5 cm 长的岩芯),这是其优点所 切槽法的优点是不需套芯,而且测量的效率也比较 在,从而使其有可能在较碎的岩石条件下得到应 高,但它只能用于深度比较浅(不超过 30 m)的干钻 量的基本步骤 [18] 用 孔中[16]。 。 3.2.3 千斤顶法(jacking methods ) 连接插头 千斤顶法是一种直接测量法,有时也被称为“应 力补偿方法”[16],其中应用最广泛的是扁千斤顶法 塑制模体 (flat jacking method)。扁千斤顶法最初主要是在土木 工程领域用作应力监测[7],在 20 世纪 50~60 年代才 橡胶模 被普遍应用于岩体应力测量。它的主要缺点[7 16]是: , 箔式应变计 (1) 在测量过程中,一个扁槽的测量只能确定测点 处垂直于扁千斤顶方向的应力分量,因此要确定测 (a) 剖面图 点的 6 个应力分量就必须在测点上沿不同方向切割 6 个扁槽,这样可能会使扁槽之间相互干扰而使得 测量的结果失去意义;(2) 仅局限于地下巷道、峒 室表面的应力测量,且受开挖扰动影响较大;(3) 测 试结果受测量时的环境条件影响较大。因而在一定 程度上限制了它在实际工程中的应用。 3.2.4 应变恢复法(strain recovery methods) (b) 底视图 [16,28] 应变恢复法包括非弹性应变恢复法(anelastic 图 6 CSIR 门塞式应变计示意图 Fig.6 [16,28] Sketch of CSIR Doorstopper cell strain recovery,ASR)和差应变曲线分析法(differential strain curve analysis,DSCA)。非弹性应变恢复法测 定原位应力的原理是 B. Voight[31]在 1968 年提出的, (a) 钻孔 (b) 平整钻孔孔底 (c) 孔底打磨 钻孔准备 直到 1982 年才由 L. W. Teufel[32]将其应用于原位应 力的测定。ASR 法是把岩石看作一种黏弹性材料, 当岩芯从岩体中分离出来并经过一段时间之后,岩 安装工具 芯会由于应力释放而发生非弹性应变恢复,根据测 门塞式应变计 (d) 门塞式应变计安装 得的这部分非弹性应变,在一定的条件下以确定原 位应力。ASR 法最初只能用于确定测点的平面应力 状态。 (e) 套芯应力解除 差应变曲线分析法是由 F. G. Strickland 和 N. K Ren [33] 在 20 世纪 80 年代初期提出的。DSCA 法是 基于对岩样再加载条件的应变行为反映了岩样过去 的应力历史这一原理而提出的[16]。当岩芯从钻孔中 (f) 根据应变测量结果确定应力 图 7 CSIR 门塞式应变计应力测量步骤[18] Fig.7 Measure steps of CSIR Doorstopper cell [18] 取出之后会因为应力释放而出现微裂隙的张开和扩 展,裂隙的分布和原岩应力的方向有关,裂隙的数 • 2168 • 2011 年 岩石力学与工程学报 量和强度与原岩应力大小成正比。通过对岩芯施加 层微摄像(FMI)等测井技术观测到。在德国大陆科学 静液压作用,微裂隙会重新闭合,同时记录因微裂 钻探计划(KTB)及位于法国的欧洲地热研究计划的 隙闭合而产生的应变,从而进一步确定原位应力。 科学钻探井中都观测到了钻进诱发张裂缝现象。 DSCA 法的优点是可用于较深部位的地应力估测, 3.2.6 声发射法 [34-35] 已被应用于一些深孔地应力测量研究中 。 3.2.5 钻孔崩落法和钻进诱发张裂缝法 声发射法(acoustic emission method)[7-8 23],又 , 称凯塞效应法(Kaiser′s effect method),它是基于岩 钻孔崩落法(borehole breakout method)和钻进 石材料的凯塞效应来测定岩体地应力的一种方法。 诱发张裂缝法(drilling induced tensile fracture method) 声发射是指材料在受到外载荷作用时,其内部储存 都可用于确定最大原位水平地应力 σ H 的方位及其 的应变能快速释放产生弹性波,并发生声响的现象。 量值,而且已在科学钻探孔的地壳应力研究中得到 在 20 世纪 50 年代,德国学者 J. Kaiser[36]发现,受 [3,22] 了成功应用 。 单向拉伸作用的金属材料在应力未达到材料所受的 钻孔崩落是指孔壁岩石在高压缩应力作用下发 最大先期应力时,不会出现明显的声发射现象,当 生破坏脱落掉块的现象,如图 8[18]所示。孔壁崩落 应力达到或超过历史上所受的最大值之后,声发射 [3] 破坏的机制可分为 2 类 :(1) 孔壁岩石受高切向应 速率明显增加,这种现象后来被称为 Kaiser 效应。 力作用而产生的压剪破坏;(2) 孔壁岩石所受切向 从很少产生声发射到大量产生声发射的转折点称为 应力较高,而孔内钻井液压力又不足以起到支撑护 Kaiser 点,Kaiser 点所对应的应力即为材料在历史 壁的作用,从而引起孔壁出现坍塌掉块。钻孔崩落 上受到的最大应力。R. E. Goodman[37]在 20 世纪 60 的识别和分析不仅可以测定原位应力方位和大小, 年代初通过试验验证了岩石材料也具有 Kaiser 效 还可识别天然裂缝和诱发裂缝方位。采用钻孔崩落 应,从而为应用这一技术测定岩石应力奠定了基础。 法确定水平地应力主要应用于石油勘探开发、油藏 根据 Kaiser 效应,如果把从原岩中取回的定向岩芯 工程、钻井力学及油井井眼稳定性分析、地壳应力 制成岩石试件,通过对加工好的取自不同方向的岩 评价等领域。 石试件进行加载声发射试验,并测定 Kaiser 点,即 σh σh σh 可找出每个岩石试件先前曾受到的最大应力值,进 σh 而可以求出取样点的应力状态。实际上,基于岩石 σH σH 材料的声发射效应测得的只是岩体在历史上所受的 最大应力值,但在测定现今地应力方面就显得无能 为力,因而只能作为应力测量的一种辅助手段[9]。 σh (a) 裂缝起裂 σh (b) 裂缝聚结 (c) 宏观裂缝 图8 Fig.8 σh σh (d) 崩落掉块 钻孔崩落示意图[18] Sketch of development of borehole breakouts[18] 除了上述地应力测量方法以外,还有断层滑移 资料分析、地震震源机制解,以及声波观测法、超 声波法、原子磁性共振法、放射性同位素法等地球 物理探测方法,这些方法的重要性在于探测大范围 内的地壳应力状态,但还不能够为目前的工程建设 钻进诱发张裂缝也是因钻孔孔壁失稳而发生破 提供可靠的地应力数据资料[7]。 坏的一种现象,但其发生的机制却与钻孔崩落法不 同。在实际钻进作业中,由钻进过程引起的可能会 4 地应力场模拟方法研究 导致孔壁岩石出现张应力的因素,如热应力、钻进 作业引起孔内压力激增等,都会在孔周产生均匀分 岩体内部的应力主要来自岩体自重、地质构造 布的附加应力,虽然它们不会影响裂缝的方位,但 运动、地形势、剥蚀作用等,其中岩体自重应力场 会降低孔壁岩石的切向应力值,当孔壁岩石的切向 与地质构造运动应力场是现今岩体内部应力场的主 应力值降低至某一值并呈现拉伸状态时就可能引起 要组成部分。地应力场是地质力学与岩体力学研究 孔壁失稳破坏而形成张裂缝[3]。诱发张裂缝的方位 的基本内容之一,无论是地面工程或地下工程,工 可以采用井下电视(BHTV)、地层微扫描(FMS)及地 程构筑区域的稳定性以及构筑物本身的稳定性都会 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 • 2169 • 直接受到地应力场的影响。现场实测地应力是提供 于自重应力和构造应力的线性组合,由此建立两者 地应力场最直接的途径,但在工程现场由于场地和 之间的回归方程,根据测得的地应力资料,用统计 经费限制等原因,往往只能选择在工程的关键部位 分析方法使残差平方和最小,由于该方法运用数学 和有地质代表性的部位布置有限的地应力测点。另 回归思想,工程实践证明该方法具有一定的合理性。 一方面,由于地应力场成因复杂,影响因素众多, 葛修润 [40] 在某水电站工程区地应力场反演分 各测点的测量成果在很大程度上也只能反映测点附 析中,研究了一种基于区域构造应变的回归分析方 近的局部应力特征。此外,测量成果受到测量误差 法:工程区域往往受控于一个较大的构造场,表现 的影响,使得地应力测量成果出现一定程度的离散 为该区域内的主应力方向除个别受局部影响较大 性。因此,必须根据地质调查结果和施工区域关键 外,其余大体一致,各点的 3 个主应力方向相差不 部位的地应力实测数据,进行地应力场的分析拟合 大,可以认为该区域的边界处构造运动相对均匀, 计算,这对岩体工程问题十分重要。不仅要反演出 而构造运动可以通过应变的形式表现出来,这样就 比较合理的工程区域地应力场供工程分析之用,还 可以以构造应变为未知量,利用最优化方法来实现 必须尽可能保证应力分析拟合值与关键点的应力实 地应力场的反演。研究表明,与工程中常用的边界 测值一致。 应力回归分析方法相比,采用基于区域构造应变方 据笔者回忆,早在 1979 年左右潘家铮院士就呼 吁岩石力学界要重视地应力场拟合问题,陈宗基院 士对此问题也是一直非常关心的。丰定祥等 [38] 在 1982 年就开始地应力场拟合问题的研究,20 世纪 八、九十年代,地应力场拟合计算问题在我国形成 一个高潮。 法的反演结果与地应力实测值无论是主应力值还是 主应力方向都优于应力回归分析方法。 在地应力场拟合计算方面应该注意如下几点: (1) 自重应力场与构造应力场应该分别拟合后再叠 加;(2) 在自重应力场和构造应力场模拟计算中, 应纳入关系密切的断层和重大的非连续面;(3) 地 总的来说,初始地应力场的拟合计算方法大致 有以下几种:(1) 岩体自重应力场就是岩体初始应 力场;(2) 海姆法则(类似于静水压力假设);(3) 侧 压力系数法,即垂直分量为自重应力,水平应力分 量等于 kγ H ( k 为侧压力系数);(4) 边界荷载调整 表岩层的应力模拟应力求符合地形地貌特征。 陈宗基院士生前一直很关注二滩水电站岩体应 力场研究,在此,引用一个例子概述如下:中国科 学院武汉岩土力学研究所除了收集前人已做过的地 应力实测资料外,还在雅砻江江底岩石进行了地应 力实测[41],得到图 9 所示的实测主应力分布图[41-42]。 的计算值与实测值总体误差最小,这种可能的荷载 初始应力场模型采用三角形荷载模拟外围应力场, 组合就可以近似地表示该区域的地应力场;(5) 有 同时考虑自重作用。通过选取不同的侧压力系数 k 限元数学模型回归分析,假设地应力场初始应力等 进行试算,并将结果与实测数据进行对比,经过多 于自重应力和构造应力的线形组合,由此建立两者 次调整后,当 k =1.1 时得到较为理想的结果,其有 之间回归方程,根据测得的地应力资料,用统计分 限元网格如图 10 所示,图中的数字表示节点编号。 析方法使残差平方和最小;(6) 地应力函数的趋势 计算值与实测值的对比见表 1。 分析法,即位移函数分析法和应力函数分析法。 在上述这些方法中,前 3 种方法仅适合于中小 型工程,是对初始地应力场的一种简化。对于地应 最大主应力/ MPa 法,不断调整边界荷载的分布规律,使得观测点处 力函数的趋势分析方法,由于其假设区域岩土体位 实测主应力 移场连续或者应力场连续,这有悖于岩土体非均匀、 非连续的性质,比如:在软弱岩土层交界面处存在 应力不连续,在区域断层处出现位移不连续等。目 前在工程中,运用较多的是用有限元数学模型回归 分析初始地应力场 [39] ,即假设地应力场初始应力等 图9 Fig.9 二滩水电站实测主应力分布图[41-42] Distributions of principal stresses in Ertan hydropower station[41-42] • 2170 • 岩石力学与工程学报 2011 年 维地应力测量提供一条新的技术途径。 5.1 BWSRM 地应力测量原理 地壳不同部位的岩体都含有相关区域的地应力 场信息,岩体任何部位的应力和应变在一定程度上 都受总体地应力场的制约。只要正确把握测量点应 力状态与全局地应力场的关系,那么从一定数量测 量点的地应力状态信息来推导出这些点所在区域地 应力场的 3 个主应力量级和方向是完全可能的。在 钻孔孔壁的任何局部壁面上同样也隐含着区域地应 模拟初始地应力场计算简图 力场的信息,实际上,钻孔应力解除法就是基于这 Meshes for fitting on initial in-situ stresses field by 一事实,由多个局部测点的地应力状态信息进一步 finite element method 推断区域地应力场的分布特征。 图 10 Fig.10 表1 BWSRM 是利用侧壁取芯技术,在测点附近几 计算值与实测值对比 Table 1 Comparison of calculating results obtained from 个局部壁面上钻取岩芯,使其与周围岩体完全分离 finite element method and measure values 取代了沿钻孔轴向套取岩芯的传统方法。这种方法 计算值 只需在同一钻孔中的一个很小区段内(比如长度不 实测值 节点编号 σ1/MPa σ2/MPa β/(° ) 测点编号 σ1/MPa σ2/MPa β/(° ) 大于 1 m 的一小段钻孔)对孔壁上邻近的几个局部 24 13.5 2.4 33 6 9.6 4.3 31 壁面进行应力解除,并测量所解除的钻孔孔壁部位 21 19.8 2.9 25 5 19.5 5.7 57 上各个方向的正应变,并把这些独立的正应变测量 93 24.2 3.0 25 1 24.9 2.9 31 值组合起来加以分析,然后再根据岩石材料卸载时 157 65.7 6.1 7 10 65.9 – – 的本构方程以及钻孔孔壁应变与围岩远场应力之间 的关系,推导出钻孔周围岩体地应力场的 3 个主应 5 BWSRM 三维地应力测量新原理 研究 力的量级与方向,从而也就确定了测量点的地应力 状态。这里所说的邻近几个局部壁面是指相距不远 且不在同一方位的壁面,这是为了保证所解除的小 如前所述,地应力测量,特别是三维地应力测 范围内的几个局部壁面的岩性和初始地应力场的特 量方面存在不足和局限性,这反映在水力压裂法方 征不会有很大变化,或者说它们具有同一性。因此, 面是其一个主应力方向必需与钻孔轴线重合,从而 可以将测读出的这几个局部壁面的应变量组合在一 使其测量结果的合理性存在疑问。而套钻解除法很 起来分析,从而推导出钻孔周围岩体(理论上为无 难在深孔中实施。因此,研究一种在理论上可用于 穷远)的地应力状态。 深钻孔,同时又不存在水力压裂法假定的新的三维 地应力测量方法是岩石力学界的迫切需要。 由于钻孔侧壁上某点任意方向的正应变与钻孔 围岩远场应力之间存在着基本数学关系,一个很自 以笔者为首的科研团队近年来一直致力于一种 然的想法是:如果在钻孔孔壁上任意点沿径向方向 新的三维地应力测量方法——钻孔局部壁面应力解 实施取芯钻进,使钻取的岩芯与钻孔围岩分离,那 除法(BWSRM)的研究。BWSRM 是利用侧壁取芯技 么,只要钻取的深度足够长,就可以实现对该点的 术,在测点附近几个局部壁面上直接钻取圆柱状岩 完全应力解除。如图 11 所示,如果沿钻孔径向对孔 芯,使其与周围岩体完全分离取代了沿钻孔轴向套 壁侧壁上某点实施取芯钻进进行环形切割,即对岩 取岩芯的传统方法,其在应力解除过程中要求钻取 体内这一小区域进行卸载,使其与周围岩体分离, 的完整岩芯较短(3~4 cm),从而有可能大大降低测 从而实现对该局部壁面的应力解除。根据室内岩石 量过程中断芯等现象的发生,同时也摒弃了水力压 试件的加、卸载曲线,这一卸载过程可以近似看作 裂法必须假定地应力张量的一个主方向与钻孔轴线 线弹性过程,这样,在实施应力解除前,事先在被 方向一致的前提条件,从而使 BWSRM 有可能为三 解除的局部壁面上黏贴电阻应变计(花)以便记录下 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 y • 2171 • z 应变花黏贴位置 环形槽 钻孔 r θ 被解除岩芯 x o 45° ϕ 45° y 图 11 取芯钻进环形切割应力解除示意图 Fig.11 Sketch of stress relieved by side-wall core drilling o 解除前后的应变变化,当应力解除结束后,即可获 θ r x a (a) 钻孔坐标系 得一组正应变。采用同样的方法,只要在一小段钻 孔段的几个邻近孔壁上连续获得不少于 6 个独立方 Z(竖直向上) 向的正应变,然后通过最小二乘法可以得到 6 个地 z 应力张量分量,也即确定了测点的地应力状态。 5.2 BWSRM 地应力测量基本理论 在阐述 BWSRM 测量和计算岩体三维地应力状 态之前,有必要先对钻孔孔壁壁面上的应力–应变 关系作一分析。仍然采用线弹性岩石力学理论来简 化地应力计算的力学模型,且认为这种简化对于工 O V Y(北) D x 90° 程应用是合理、适宜的。 5.2.1 测量钻孔坐标系定义 将岩体视为有初始地应力作用的均质线弹性各 y X(东) 向同性体,假想在无限大岩体中有一钻孔,取远离 (b) 大地坐标系 孔口与孔底影响区之外的一小段进行钻孔,定义钻 孔直角坐标系 oxyz 如下:z 轴与钻孔轴线一致,x , y 轴位于与 z 轴垂直的平面内,如图 12(a)所示。定 图 12 Fig.12 钻孔坐标系与大地坐标系 Borehole coordinates system around drilled borehole and global coordinates system 义 对 应 于钻孔 直 角 坐标系 oxyz 的 圆 柱坐标 系 为 → orθ z , r 为径向坐标, θ 为矢径 r 与 x 轴正向的夹 5.2.2 钻孔直角坐标系下钻孔孔壁上的应力和应变 角, a 为钻孔半径。钻孔在大地坐标系 OXYZ 中的 分量的矩阵表示 相对位置如图 12(b)所示, X 轴指向东, Y 轴指向 北, Z 轴垂直地面向上。钻孔坐标系的 x 轴位于大 地坐标系 OXYZ 的 XY 平面内,钻孔轴线 z 在大地坐 标系 OXYZ 系中的方位角为 D ,倾角为 V 。钻孔直 角坐标系的坐标轴与大地坐标系的方向余弦可以表 示如下: ⎫ lx = cos D , mx = − sin D , nx = 0 ⎪ l y = sin V sin D , m y = sin V cos D , n y = − cos V ⎬ (1) ⎪ lz = cos V sin D , mz = cos V cos D , nz = sin V ⎭ 若记钻孔直角坐标系下作用在钻孔围岩的远场 地应力分量的矩阵形式为 [σ 0 ]Txyz = [σ x 0 σ y 0 σ z 0 τ yz 0 钻孔孔边的应力分量矩阵为 [σ ]Txyz = [σ x σ y σ z τ yz τ xz 0 τ xz τ xy 0 ] (2) τ xy ] (3) 那么,在三维地应力场作用下,钻孔孔边的应 力分量可用矩阵形式[16]表达为 [σ ]xyz = [ F ][σ 0 ]xyz (4) 式中: [ F ] 为一个 6 × 6 阶的矩阵,其元素 f ij ( i,j = • 2172 • 2011 年 岩石力学与工程学报 如 果 用 [ε ]Trθ z = [ε r ε θ ε z γ θ z γ rz γ rθ ] 表 示 钻 1~6)的表达式分别为 f11 = − cos 4θ + 2sin 4θ − 3sin 2θ cos 2θ + 1 (5a) 孔圆柱坐标系下的孔边应变分量矩阵,那么它与 f12 = − sin 4θ + 3sin 2θ cos 2θ (5b) [ε ]Txyz 二者之间的关系可以表示为 f13 = f14 = f15 = 0 (5c) f16 = −8sin 3θ cos θ (5d) f 21 = 3sin θ cos θ − cos θ 式中: [Trθ z ] 为一个 6 × 6 阶应变变换矩阵,其表达 (5e) 式为 f 22 = − sin 4θ + 2 cos 4θ − 3sin 2θ cos 2θ + 1 (5f) [Trθ z ] = f 23 = f 24 = f 25 = 0 (5g) f 26 = −8sin θ cos 3θ (5h) f 31 = −2ν cos 2θ (5i) f 32 = 2ν cos 2θ (5j) f 33 = 1 f 34 = f35 = 0 (5k) f 36 = −4ν sin 2θ (5l) f 41 = f 42 = f 43 = f 46 = 0 (5m) f 44 = cos 2θ + 1 (5n) (9) f 45 = f 54 = − sin 2θ (5o) 5.2.5 钻孔孔壁上某点正应变与钻孔坐标系下远场 f 51 = f52 = f53 = f56 = 0 (5p) 应力分量之间的关系 f 55 = − cos 2θ + 1 (5q) f 61 = −3sin 3θ cos θ + sin θ cos 3θ (5r) f 62 = cos θ sin θ − 3sin θ cos θ (5s) f 63 = f 64 = f 65 = 0 (5t) f 66 = − sin 4θ − cos 4θ + 6sin 2θ cos 2θ + 1 (5u) 2 2 4 3 3 [ε ]rθ z = [Trθ z ][ε ]xyz ⎡ 2 ⎢ cos θ ⎢ ⎢ sin 2θ ⎢ ⎢ ⎢ 0 ⎢ 0 ⎢ ⎢ 0 ⎢ − sin 2θ ⎣ sin 2θ 0 0 0 cos 2θ 0 0 0 0 0 0 sin 2θ 1 0 0 0 0 cos θ sin θ 0 0 − sin θ cos θ 0 如果用 [ε ] sin 2θ ⎤ 2 ⎥ ⎥ sin 2θ ⎥ − 2 ⎥ ⎥ 0 ⎥ 0 ⎥ ⎥ 0 ⎥ cos 2θ ⎥⎦ 如图 13 所示,钻孔孔壁上某一方向的正应变 表达式为 ε ϕi = εθ cos 2ϕi + ε z sin 2ϕi + γ θ z sin ϕi cos ϕi = [0 cos 2ϕi sin 2ϕi [ε r εθ γθ z εz 5.2.3 钻孔直角坐标系下钻孔孔边应变的矩阵表示 T xyz (8) sin ϕi cos ϕi 0 γ rz γ rθ ]T 0] ⋅ (10) z = [ε x ε y ε z γ yz γ xz γ xy ] 表示钻 孔直角坐标系下的钻孔孔边应变分量矩阵,根据胡 克定律,则有 [ε ]xyz = [C ][σ ]xyz εϕ εz (6) ϕ εθ 式中: [C ] 为各向同性线弹性岩体的本构矩阵,可 以表示为如下形式: 1 [C ] = ⋅ E ⎡1 ⎢ −ν ⎢ ⎢ −ν ⎢ ⎢0 ⎢0 ⎢ ⎢⎣ 0 −ν 1 −ν 0 0 0 −ν −ν 1 0 0 0 o y θ 0 0 0 2(1 + ν ) 0 0 0 0 0 2(1 + ν ) 0 0 ⎤ 0 ⎥⎥ 0 ⎥ ⎥ (7) 0 ⎥ 0 ⎥ ⎥ 2(1 + ν ) ⎥⎦ 5.2.4 钻孔圆柱坐标系下钻孔孔边应变的矩阵表示 x 图 13 Fig.13 r 钻孔孔壁上任意一点的正应变 Normal strains at one point on borehole wall surface 这样,综合式(4),(6),(8),(9),岩体为各向 同性条件下的孔壁上某一方向的正应变与钻孔坐标 系下的远场地应力分量之间的关系可以表达为 ε ϕi = [0 cos 2ϕi sin 2ϕi sin ϕi cos ϕi 0 0] ⋅ 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 [Trθ z ][C ][ F ][σ 0 ]xyz • 2173 • (11) 局部壁面应力解除法可以在同一钻孔内的一小段局 5.2.6 钻孔孔壁上某点正应变与钻孔大地坐标系下 部孔段上获得测点的地应力张量(即 6 个应力分量) 远场应力分量之间的关系 的全部信息,所以将本节提出的方法称之为钻孔局 如果将大地坐标系下的钻孔围岩远场应力分量 矩阵表示为 部壁面应力解除法(borehole wall stress relief method, BWSRM)。 [σ 0 ]TXYZ = [σ X 0 σ Y 0 σ Z 0 τ YZ 0 τ XZ 0 τ XY 0 ] (12) 那么,大地坐标系下的钻孔围岩远场应力分量 矩阵 [σ 0 ] XYZ 与钻孔坐标系下钻孔围岩远场应力分 量矩阵 [σ 0 ]xyz 之间的关系式可以表示为 5.3 BWSRM 地应力测量的具体实施 采用 BWSRM 进行地应力测量时,采用的钻孔 直径为 150 mm。选择测量孔段的原则是避开钻孔 附近其他建筑物对该段的影响,保持该小段钻孔岩 性完好、性质相同。在测量钻孔段孔壁选取 3 条平 [σ 0 ] = [Tσ ][σ 0 ] XYZ (13) 行于钻孔轴线的线,它们与钻孔轴线间的夹角一般 式中: [Tσ ] 为一个 6 × 6 阶的应力变换矩阵,其表达 在 110°~130°范围内选择,也可更大或更小些。在 式为 每条线上选取直径为 3 cm 的圆形局部壁面,并且把 [Tσ ] = 它们视为测量“点” 。这 3 个局部壁面在钻孔轴线方 2 mx n x 2 nx l x 2lx mx ⎤ mx2 nx2 ⎡ lx2 ⎢ 2 ⎥ 2 2 2m y n y 2n y l y 2l y my ⎥ my ny ⎢ ly ⎢ lz2 2 mz n z 2 nz l z 2lz mz ⎥ mz2 nz2 ⎥ ⎢ ⎢l y lz my mz ny nz m y nz + mz n y n y lz + nz l y l y mz + l z my ⎥ ⎢l l m m n n m n + m n n l + n l l m + l m ⎥ z x z x x z z x x z z x x z z x ⎢zx ⎥ ⎣⎢lx l y mx my nx n y mx n y + m y nx nx l y + n y lx lx m y + l y mx ⎥⎦ (14) 向上间隔距离应保证对某一局部壁面实施应力解除 时不会给邻近的测点应力状态带来影响。在每个局 部壁面上黏贴一个应变花,3 个测量点及应变花布 置位置见图 14 所示。 采用壁厚为 2 mm 的外径为 34 mm 的环形钻头 对每个局部壁面进行应力全解除,在进行应力全解 除的过程中,解除槽深度 h 与被解除的壁面直径 d 于是,岩体为各向同性条件下的孔壁上某一方 有关[13]。实践证明,当 h / d =1.2 时,该局部壁面的 向的正应变与大地坐标系下的远场地应力分量之间 应力已全部解除。用环形钻头对每个局部壁面进行 的关系可以表达为 应力解除时,监测黏贴的应变花的微应变值变化与 ε ϕi = [0 cos 2ϕi sin 2ϕi sin ϕi cos ϕi [Trθ z ][C ][ F ][Tσ ][σ 0 ] XYZ 0 0] ⋅ (15) 5.2.7 钻孔局部壁面应力解除法小结 钻进深度的全过程曲线,根据获得的各应变片在应 力解除过程中的应变变化值和钻孔的方位角等参 数,将测得的应变值组合在一起,分析最终可得到 大地坐标系的三维地应力张量。三维地应力张量的 综上所述,只要在钻孔的某一局部孔段上,对 分析由自行编制的 BWSRM 地应力计算程序完成。 钻孔孔壁上相邻近的几个不同位置处的局部壁面实 但要在钻孔内实施基于 BWSRM 地应力测量步骤, 施取芯钻进进行环形切割,实现局部应力解除,记 显然必须靠特制的具有原创性的地应力测量机器人 录应力解除前后这几个孔壁上不同方向的正应变变 来实现。 化量,根据钻孔围岩远场应力张量分量和钻孔孔壁 从以上分析不难看出,BWSRM 与以往的套芯 上任意一点的正应变之间的基本关系,采用最小二 应力解除法不同。首先它在实现应力解除的方法上 乘法原理[13],以及钻孔坐标系与大地坐标系之间的 具有创新性,采用侧壁取芯技术,在测点附近几个 变换关系,就可以推导出钻孔周围岩体的应力张量, 局部壁面上钻取岩芯使其与周围岩体完全分离,取 进而求得主应力及其量值。需要指出的是,进行应 代了沿钻孔轴向套取岩芯的传统方法。从理论上可 力解除的这几个钻孔孔壁壁面必须相距很近而且不 以证明,在利用 BWSRM 确定测点地应力时,当 在同一方位,这样做是为了保证所解除的局部壁面 所钻取的岩芯直径不超过 3 cm 的条件下,钻取完整 岩性和所包含的地应力场信息具有同一性,从而才 岩芯的长度约 4 cm 即可达到完全应力解除。这与 可以将量测到的几个局部壁面的应变量组合起来加 套芯应力解除需要钻取不少于 30 cm 长的岩芯相比 以分析,得到测点的地应力状态。正因为通过这种 具有明显的优势,除了可以避免断芯之外,还使得 • 2174 • 2011 年 岩石力学与工程学报 0° 120° 240° 360° z A A D 环形槽 A B B C D 应变花 o C o y 0° 120° 240° 360° x 钻孔轴线 图 14 Fig.14 钻孔测量点及应变花黏贴位置示意图 Sketch for measure points around drilled borehole and arrangement of strain rosettes BWSRM 有可能在较碎、有岩饼等较差的岩石条件 形切割钻进实施应力全解除作业;(4) 实时采集应 下得到应用。此外,BWSRM 理论上完备,不需要 变测量数据。 对主应力量值和方向做假定,克服了水力压裂法的 图 15 为专门设计的一套室内侧壁取芯钻进试 重大缺陷,在理论上它也能用于深部钻孔的地应力 验平台工作原理示意图。利用该试验装置,研究了 测量。因此,BWSRM 应该是一种有发展前途的地 侧壁取芯钻进基本参数优选问题,确定了钻进钻压、 应力测量方法。 钻头转速、马达功率取值范围,解决了钻进控制模 式和钻头冷却方式等技术问题。在此基础上,设计 6 基于 BWSRM 的地应力测井机器人 研制 制造了井下应变测量系统。图 16 为地应力测井机器 人的总体结构示意图,主要包括提升机构、电子控 制电路集成、应变采集仪、上封隔器、下封隔器、 6.1 基于 BWSRM 的井下测量系统设计 应力测量主工作部等主要功能单元。其中,应力测 依据前述的 BWSRM 三维地应力测量原理,如 量主工作部由对工作面进行局部处理的打磨组件、 何实施对钻孔孔壁的局部壁面进行侧壁取芯钻进以 自动喷涂胶组件、自动向工作面黏贴应变片的机械 实现对测点的全应力解除并实时监测和记录被解除 手、实施环形切割的钻具等核心和特色部件构成。 的应变是关键。为此,提出了研制地应力测井机器 地应力测井机器人具有窥视孔壁、自动定位、对工 人作为实施基于 BWSRM 三维地应力测量的技术思 作面进行局部打磨处理和风干、自动喷涂胶、自动 想。在过去的 10 a,笔者通过不断地研究、改进和 工作面黏贴应变花、对工作面实施应力解除作业、 完善,终于在 2010 年设计并制造出了适用于水平钻 实时监测和记录应力解除过程中测量面上的微应变 孔的地应力测井机器人,并在我国锦屏 II 级水电站 变化、自动切割已黏贴电阻应变花上的电线、自动 [13] 科研试验洞内进行了首次试验 。地应力测井机器 回收钻具等功能。整个作业过程由安放在孔口的计 人的功能主要包括:(1) 对测量钻孔的孔壁质量进 算机控制进行。 行观测,选择测量孔段;(2) 对所选择的测量孔段 6.2 BWSRM-H01 型地应力测井机器人简介 的局部壁面(工作面)进行打磨、干燥处理;(3) 对工 机器人设备在钻孔中可以依次完成对局部孔段 作面进行喷胶、自动黏贴应变片,对工作面进行环 上 3 个局部壁面的应力解除作业以及获得 9 个不同 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 应变计引线 钻 头 夹 具 P 压力传感器 压力传感器 应变计出线孔 取芯钻头 • 2175 • 简化,同时也对结构进行了优化,加工制造了 BWSRM-H01 型地应力测井机器人。BWSRM-H01 型地应力测井机器人严格依据所提出的钻孔局部壁 岩样 钻具旋转 机构 推进机构 行工作,唯一区别就是设备中仅安装有 1 个应力测 阀门应变计 泵 速 度 传 感 器 位移传感器 盛水容器 面应力解除法 (BWSRM) 地应力测量原理和步骤进 导槽 量主工作部,一次应力解除试验只能获得一个钻孔 局部壁面上的 3 个不同方向上的正应变值,要获得 测点围岩的地应力状态就需要至少 2 次的应力解除 数据采集 微型 计算机 图 15 Fig.15 试验。但其现场测量的优越性也是显而易见的。 BWSRM-H01 型地应力测井机器人由外连接 部、锚固定位装置、应力测量主工作部、电子设备 试验原理示意图 仓、窥视探测部等几部分组成。其外观呈圆柱形, Sketch of testing principle 外径约 148 mm,全长约 720 mm,质量约 21 kg(见 150 mm 图 17)。切割环形槽的钻具动力由功率为 400 W 的 提升机构 特制电机驱动,按照预设的钻进控制模式对花岗岩、 大理岩等岩石只需 3~4 min 就可完成 40 mm 深度 密封电缆接头 电子设备仓 的环形槽切割工作。机器人中共安装有 7 个不同功 率和尺寸的电机,最小功率仅 2 W。应变片自动黏 贴机械手的设计和加工制造是测井机器人的又一特 色,内置的自制电阻应变仪具有高精度和高稳定性。 窥视探测仓 62 φ148 220 上封隔器 下封隔器 应力解除 主工作部 外连接部 72 370 冷却泵仓 724 电子仓 1#~3#应变测 量主工作部 图 17 BWSRM-H01 型地应力测井机器人照片(单位:mm) 图 16 BWSRM 地应力测井机器人结构示意图 Fig.16 Sketch of geostress measuring instrument with Fig.17 Photos of geostress measuring instrument with BWSRM-H01(unit:mm) BWSRM 6.3 BWSRM-H01 型地应力测井机器人在钻孔中 方向的正应变值。由于整个结构的长度尺寸较大, 的工作步骤 在 2010 年进行首次试验时,考虑到当时锦屏 II 级 图 18 为 BWSRM-H01 型地应力测井机器人工 水电站科研试验洞的情况,对整个测量系统进行了 作示意图。其主要工作步骤可以概括为以下几点: • 2176 • 岩石力学与工程学报 2011 年 对至少 3 个壁面的应力解除作业。 计算机(PC) 主控制箱 孔口支座 钻杆 水槽和水泵 水管 地应力测井机器人 φ 150 mm 测试孔 图 18 BWSRM-H01 型地应力测井机器人工作示意图 Fig.18 Sketch of in-situ rock stresses measurement with BWSRM-H01 7 在四川锦屏 II 级水电站工程中的 初步应用 7.1 锦屏水电站简介 锦屏 II 级水电站利用雅砻江 150 km 锦屏大河 湾的天然落差截弯取直,在上游引水口开挖 4 条巨 (1) 选择应力解除点位 型长输水隧洞(每条长约 17 km,内径约 13 m)将江 ① 推送设备至洞口,使设备轴线大致与试验孔 水引到下游地下水力发电厂。发电总装机容量为 4 800 轴线平行,探测部处于推送方向的前端。 MW,共安装 8 台 600 MW 的水轮发电机组[43]。引水 ② 安装推送支架,连接钻杆与设备主体。 隧洞穿过锦屏山的崇山峻岭,地质条件复杂,地应 ③ 解除测点位置筛选。在推送设备过程中,打 力高,存在岩爆,地下水丰富,分布复杂。科学、 开探测部的灯光电源,通过摄像系统在计算机屏幕 合理地实测地应力值是设计和施工方迫切需要的重 上实时观察孔壁质量状况。当连续观察到局部孔段 上无明显的裂隙或小溶洞等地质结构缺陷时,再对 该孔段做重点观测。确认该局部孔段的孔壁光滑完 整后,可在该孔段选取约 1 m 长的局部孔段作为测 量孔段,并将该孔段上的 3 个局部壁面作为应力解 除点位。 必要时继续向孔底方向推送设备,以便选择其 他适宜进行应力解除的局部孔段。 (2) 实施应力解除作业 选好应力解除点位后,从孔底方向往孔口方向 依次对选好的壁面实施应力解除作业。 首先将设备主体推送至要解除的点位附近,使 要数据,特别是引水洞出口和地下厂房所在区域的 锦屏山顶下约 2 400 m 深处的地应力资料更为珍 贵。在试验之前,即 2010 年 8 月之前,在该区域曾 经尝试用水力压裂法和其他已有的方法进行地应力 测试,但都未获成功。因此,进行此新方法试验时 还缺乏其他方法测量的可供对比的地应力资料。 7.2 锦屏地下 2 430 m 深处科研试验洞布置 基于 BWSRM 地应力现场试验是在锦屏 II 级水 电站科研试验洞 2#试验支洞(AK 8+850,其断面尺 寸为 3 m×2.2 m(宽×高))内的试验支洞 C 内进行的 (其断面尺寸为 3 m×2.2 m(宽×高)),试验地点的地 设备的应力解除主工作部位于工作面位置时,设备 层埋深约 2 430 m,属白山组 T2b 地层,岩石为大理 锚固定位。启动打磨程序,由打磨机构在选定的工 岩。图 19 为试验洞所在位置示意图。试验孔均位于 作面上进行局部打磨处理;打磨结束后,关闭打磨 试验支洞 C 内,成孔直径为 150 mm,孔深 20 m, 程序;启动喷胶和贴片程序,黏贴应变花至工作面, 试验孔均为近水平钻孔,其轴线相对于水平面上仰 等待 10~15 min 使应变片(花)充分固化;启动冷却 3° 。1#试验孔位于试验支洞 C 的掌子面,而 2#和 3# 水循环系统、应力解除钻进作业和数据采集程序, 试验孔位于试验支洞 C 的边墙上,两孔轴线平行且 应力解除作业开始,同时由计算机控制程序实时监 相距 5 m,2#试验孔孔口距掌子面的距离也为 5 m。 测应变花上 3 个应变片所记录的被解除壁面上的应 7.3 锦屏地下 2 430 m 深处地应力测量结果 变变化情况。 地应力测量试验由测井机器人按照设定的程序 待钻进和环形解除槽切割正常作业结束后,启 进行。1#试验孔的试验结果见葛修润和侯明勋[13]的 动喷涂胶剥离程序,铲刀开始工作直至使应变片(花) 研究,本文仅对 3#试验孔的试验结果做较详细介绍。 与岩芯面剥离或剪断应变片(花)连接线;然后使钻 图 20 为位于边墙上的 3#试验孔距孔口 14.3~15.0 m 具复位,应力解除作业结束。 试验孔段上获得的孔壁上被解除的微应变与解除孔 (3) 应力解除作业结束后,将设备从钻孔中取 出,一次应力解除任务完成。 (4) 在同一局部孔段内,重复上述步骤,完成 深的关系曲线。地应力测试时,所选取的该段局部 孔段壁面光滑、完整,孔壁上无裂缝。地应力分析 时所需的卸载弹性模量和泊松比,是由在相应试验 第 30 卷 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 • 2177 • (位于试验支洞 C 的边墙上)大地坐标系下的三维地 应力张量见表 2。边墙上 3#试验孔地应力张量的空 间展布状态如图 21 所示,图中,各坐标的第一个值 为主应力(MPa),第二个值为方位角(° ),第三个值 ),图 22 同。 为倾角(° 从图 21 可以看出,3#孔测点的地应力状态为: 近水平面上的 2 个主应力分别为第一和第二主应 力,其量值分别为 74.58,54.96 MPa。最接近垂直 向的主地应力为最小主应力,其量值为 39.51 MPa, 远小于用上覆岩层自重估算的值(63 MPa),它与铅 垂线夹 30° 左右的角,方位为 306.4° 。图 22 给出了 从 3#孔实测的地应力张量和 1#孔实测的地应力张量 图 19 Fig.19 对照图,前者用实线表示,后者用虚线表示。2 个 地应力测试钻孔位置示意图 测点的主应力的空间展布状态比较接近,但有一定 Sketch of positions of in-situ testing boreholes 差别。边墙上 3#孔测点的最大主应力和中间主应力 的方位分别与掌子面上 1#孔测点的最大主应力和中 - 应变值/10 6 应变测量值 1 应变测量值 2 应变测量值 3 应变测量值 4 应变测量值 5 应变测量值 6 应变测量值 7 间主应力的方位相差分别为 26.8°和 20.9°左右。3# 孔测点的第一主应力量值较 1#孔测点的第一主应力 量值大 11.49 MPa,而 3#孔测点的第二主应力量值 较 1#孔测点的第二主应力量值小 2.7 MPa。但 3#孔 和 1#孔都显示出各自的第一和第二主应力量值比较 接近。3#孔和 1#孔测点的最小主应力量值很接近, 均接近垂直方向,但其方位和倾角均有差别。 弹性模量的变化对地应力的量级有较大直接影 钻进深度/mm 图 20 3#试验孔应力解除过程中微应变值随解除孔深的 关系曲线 Fig.20 响,而泊松比的变化主要影响主应力的空间分布。 工程区域地应力场的研究往往需要通过对所研究区 域内大量地应力实测资料进行综合分析来获得,也 Curves of micro-strain value vs. relieved annular 同样需要采用多种不同的测试方法测得的地应力结 slot depth in course of stresses relief for testing 果予以对比分析和综合评判才能得到比较合理、科 borehole #3 学的结论。目前在锦屏水电站工地科研试验洞内所 孔内获得的岩芯加工成标准圆柱形岩样 ( 直径 50 做的基于 BWSRM 原理的地应力测试工作还只是初 mm,高度 100 mm),在室内通过单轴和三轴压缩试 步的,但已对所测试的局部范围内的地应力分布特 验来确定的。用 BWSRM 地应力计算程序分析得出 点有了基本的认识和判断,更进一步的工作有待于 的 1#试验孔(位于试验支洞 C 的掌子面)和 3#试验孔 今后再寻找合适的洞室或巷道进行更多的试验。 表2 Table 2 锦屏 II 级水电站工地埋深 2 430 m 处试验支洞 C 内测点在大地坐标系下的三维地应力张量 Principal components of in-situ stress tensor in experimental branch tunnel C of Jinping II hydropower station depth of 2 430 m 试验孔 编号 1#(掌子面) # 3 (边墙) σ1 σ2 σ3 弹性模量/ GPa 泊松比 74.8 68.0 0.11 60.0 78.0 0.11 量值/ MPa 方位角/ (° ) 倾角/ (° ) 量值/ MPa 方位角/ (° ) 倾角/ (° ) 量值/ MPa 方位角/ (° ) 倾角/ (° ) 63.09 125.6 0.5 57.66 215.5 15.2 38.65 37.4 74.58 152.4 27.7 54.96 236.4 11.2 39.51 306.4 • 2178 • 2011 年 岩石力学与工程学报 (5) 2 个试验孔的第二主应力的方位角在第三 竖直向上 (39.51,306.4,60.0) 象限; 北 (6) 2 个试验孔的第一主应力和第二主应力与 水平面的夹角都小于 30° ; (7) 由于 2 个试验孔的最小主应力仅为其重力 (54.96,236.4,11.2) 估算值的 62%左右,由此看来,该地段地应力受水 东 o 平向构造应力影响很大。 (74.58,152.4,27.7) 8 图 21 锦屏 II 级水电站试验支洞 C 内边墙上测点地 论 地应力测量以及对实测地应力数据资料的分析 应力张量的空间方位图 Fig.21 结 Spatial distributions of principal in-situ stress tensor 是一项复杂、但很有意义的工作。虽然我国的地应 components for testing borehole #3 in experimental 力测量与研究工作经过过去 50 余年的发展已取得 branch tunnel C of Jinping II hydropower station 了很大的进步,但仍然任重而道远。 钻孔局部壁面应力解除法 (BWSRM) 从提出到 竖直向上 地应力测井机器人样机问世,经历了一个艰难的发 (39.51,306.4,60.0) (38.65,37.4,74.8) 北 展过程。经过地应力测井机器人在我国锦屏 II 级 水电站工地科研试验洞的几次现场测试,以及对所 获得的地应力实测数据的分析结果分析来看, BWSRM 的 地 应 力 测 量 原 理 是 正 确 的 , 实 施 (54.96,236.4,11.2) 东 o (63.09,125.6,0.5) (57.66,215.5,15.2) (74.58,152.4,27.7) BWSRM 的技术途径也是切实可行和可靠的。笔者 认为,基于 BWSRM 研制的地应力测井机器人是成 功和有效的,而 BWSRM 与测井机器人在今后地应 力测井工作中的推广和应用也将会具有较为广阔的 # 图 22 锦屏 II 级水电站试验支洞 C 内边墙上 3 试验孔测点 前景。 # 地应力张量(实线)和掌子面上 1 试验孔测点地应力 张量(虚线)的空间方位对比图 Fig.22 Comparison between spatial distribution of principal in-situ stress tensor components of testing borehole #3(solid line) and of testing borehole #1(dashed line) BWSRM 原理同样可以适用于垂直钻孔,下一 步工作将研制出适用于垂直孔的地应力钻孔机器 人,以适应现场工作的需要。 致谢 本项工作曾获得以下资助:(1) 中国科学院 in experimental branch tunnel C of Jinping II 基础局 1998 年度科学创新基金;(2) 2001 上海交通 hydropower station 大学 985 一期;(3) 2006 年国家自然科学基金面上 项目(批准号:50579037);(4) 2007 年国家自然科学 7.4 地应力测量结果的初步分析 # # 总结 3 和 1 试验孔的地应力测量结果可以看出 有如下基本规律: 基金“雅砻江水电开发联合研究基金”重点项目(批 准号:50639080);(5) 2010 年国家自然科学基金面 上项目(批准号:50979054)。在此深表感谢! (1) 2 个试验孔的最小主应力都是比较接近垂 对二滩水电开发有限责任公司、锦屏水电站管 直方向,两者与水平面的夹角分别为 60.0° 和 74.8° ; 理局、华东勘测设计研究院和锦屏水电站建设工地 (2) 2 个试验孔的第一主应力和第二主应力的 各位同仁的大力支持,以及涂光骞和陈文华两位同 量值都比较高; (3) 2 个试验孔各自的第一主应力和第二主应 力的量值都比较接近; 志在机器人研制和现场试验方案制定方面提供的帮 助和支持深表谢意! 参考文献(References): (4) 2 个试验孔的第一主应力的方位角在第二 象限; [1] 黄福明. 地壳应力测量及其在工程中的应用(综述)[J]. 地震,1990, 第 30 卷 [2] [3] 第 11 期 葛修润等:三维地应力 BWSRM 测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用 (3) : 69 – 80.(HUANG Fuming. Geostress measurement and its crustal stress measurement in deep borehole and related issues[Ph. D. applications in engineering(overview)[J]. Earthquake,1990,(3):69– Thesis][D]. Wuhan:Institute of Rock and Soil Mechanics,Chinese 80.(in Chinese)) Academy of Sciences,2004.(in Chinese)) EMMERMANN R,LAUTERJUNG J. The German continental deep [12] GE X R,HOU M X,WANG S L. A new approach for measuring the drilling program KTB:overview and major results[J]. Journal of in situ 3D rock stress tensor in drilled borehole[C]// LU Ming,LI C Geophysical Research,1997,102(B8):18 179–18 201. C,KJORHOLT H,et al,ed. Proceedings of International Symposium BRUDY M,ZOBACK M D,FUCHS K,et al. Estimation of the on In-situ Rock Stress. London:Taylor and Francis/ Balkema,2006: complete stress tensor to 8 km depth in the KTB scientific drill holes: 185–192. implications for crustal strength[J]. Journal of Geophysical Research, [4] [5] [6] [7] 在锦屏 II 级水电站工程中的初步应用[J]. 中国科学:技术科学, ZOBACK M D,HARJES H P. Injection-inducted earthquakes and 2011(待刊).(GE Xiurun,HOU Mingxun. Principle of in-situ 3D rock crustal stress at 9 km depth at the KTB deep drilling site,Germany[J]. stress measurement with borehole wall stress relief method and its Journal of Geophysical Research,1997,102(B8):18 477–18 491. preliminary applications to determination of in-situ rock stress 王连捷,崔军文,张晓卫,等. 中国大陆科学钻主孔现今地应力状 orientation and magnitude in Jinping hydropower station[J]. Science 态[J]. 地球科学——中国地质大学学报,2006,31(4):505–512. China:Technological Sciences,2011(to be pressed)(in Chinese)) (WANG Lianjie,CUI Junwen,ZHANG Xiaowei,et al. In-situ stress [14] 王靖涛. 水压致裂法测量地应力的断裂力学方法[J]. 岩土力学, state in the main borehole of the Chinese Continental Scientific 1982,3(1):1–12.(WANG Jingtao. Fracture mechanics approach for Drilling[J]. Earth Science—Journal of China University of Geosciences, in-situ stress determination by hydra-fracturing[J]. Rock and Soil 2006,31(4):505–512. (in Chinese)) Mechanics,1982,3(1):1–12.(in Chinese)) 李四光. 地质力学概论[M]. 北京:科学出版社,1973:38.(LI [15] HAIMSON B C,CORNET F H. ISRM suggested methods for rock Siguang. Introduction to geomechanics[M]. Beijing:Science Press, stress estimation—part 3:hydraulic fracturing(HF) and/or hydraulic 1973:38.(in Chinese)) testing of pre-existing fractures(HTPF)[J]. International Journal of 蔡美峰,乔 兰,李华斌. 地应力测量原理和技术[M]. 北京:科 Rock Mechanics and Mining Sciences,2003,40(7/8):1 011–1 020. 学出版社,1995:1–169.(CAI Meifeng,QIAO Lan,LI Huabin. Rock [16] AMADEI B,STEPHANSSON O. Rock stress and its measurement[M]. Press,1995:1–169.(in Chinese)) London:Chapman and Hall,1997:95–476. [17] FAIRHURST C. Stress estimation in rock : a brief history and 刘允芳. 岩体地应力与工程建设[M]. 武汉:湖北科学技术出版社, review[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining 2000:1–215.(LIU Yunfang. Rock stress and engineering construction[M]. Sciences,2003,40(7/8):957–973. Wuhan:Hubei Scientific and Technological Press,2000:1–215.(in [9] [13] 葛修润,侯明勋. 钻孔局部壁面应力解除法(BWSRM)的原理及其 1997,102(B8):453–475. stress measurement principles and techniques[M]. Beijing:Science [8] • 2179 • [18] LJUNGGRENA C,CHANG Y,JANSON T,et al. An overview of Chinese)) rock stress measurement methods[J]. International Journal of Rock 葛修润. 大陆科学钻探的意义、现状和未来[R]. 武汉:中国科学院 Mechanics and Mining Sciences,2003,40(7/8):975–989. 武汉岩土力学研究所,1998.(GE Xiurun. The significance,current [19] SJöBERG J,CHRISTIANSSON R,HUDSON,J A. ISRM suggested situation and future of continental scientific drilling[R]. Wuhan: methods for rock stress estimation—part 2:overcoring methods[J]. Institute of Rock and Soil Mechanics,Chinese Academy of Sciences, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2003, 1998.(in Chinese)) 40(7/8):999–1 010. [10] 葛修润,侯明勋. 一种测定深部岩体地应力的新方法——钻孔局部 [20] 王连捷,潘立宙,廖椿庭,等. 地应力测量及其在工程中的应用[M]. 壁面应力全解除法[J]. 岩石力学与工程学报,2004,23(23):3 923– 北京:地质出版社,1991:82–147.(WANG Lianjie,PAN Lizhou, 3 927.(GE Xiurun,HOU Mingxun. New approach to measure LIAO Chunting,et al. Geostress measurement and its application in geostress—local bore-hole-wall complete stress relief method[J]. engineering[M]. Beijing:Geological Publishing House,1991:82– Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004,23(23): 147.(in Chinese)) 3 923–3 927.(in Chinese)) [21] OIKAWA Y,MATSUNAGA I,YAMAGUCHI T. Differential strain [11] 侯明勋. 深部地应力测量新方法新原理及其相关问题研究[博士学 curve analysis to estimate the stress state of the Hijiori hot dry rock 位论文][D]. 武汉:中国科学院武汉岩土力学研究所,2004.(HOU field,Japan[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Mingxun. Studies on new method and principle of three dimensional Sciences,1993,30(7):1 023–1 026. • 2180 • 2011 年 岩石力学与工程学报 [22] BRUDY M,ZOBACK M D. Drilling-induced tensile wall-fractures: determination by anelastic strain recovery of a rock core[J]. International implications for determination of in-situ stress orientation and Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics magnitude[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Abstracts,1993,30(7):1 019–1 022. Sciences,1999,36(2):191–215. [35] LIN W,OIKAWA Y,IMAMURA T,et al. Comparisons between [23] LAVROV A. The Kaiser effect in rocks : principles and stress three-dimensional in-situ stresses determined by anelastic strain estimation techniques[J]. International Journal of Rock Mechanics and recovery and differential strain curve analysis methods[C]// Proceedings Mining Sciences,2003,40(2):151–171. of International Symposium on In-situ Rock Stress. MING L ed. [24] HUBBERT M K,WILLIS D G. Mechanics of hydraulic fracturing[C]// The American Institute of Mining,Metallurgical,and Petroleum Engineers Transactions. [S.l.]:[s.n.],1957:153–166. [25] SCHEIDEGGER A E. Stresses in earth′s crust as determined from hydraulic fracturing data[J]. Geologic Bauwes,1962,27:45–50. [26] GE X R,FENG,D X,YANG J L. The elasto-visco-plastic analysis for rock displacement of the foundation pit of a water power plant[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering,1982,15(3):145–161. [27] 刘继光. 36–2 型钻孔变形计的组装工艺及现场使用[J]. 岩土力 学,1983,4(1):59–66.(LIU Jiguang. The assembling art and operation in fields of type 36–2 borehole deformeters[J]. Rock and Soil Mechanics,1983,4(1):59–66.(in Chinese)) [28] 苏恺之. 地应力测量方法[M]. 北京:地震出版社,1985: 34–97.(SU Kaizhi. Rock stress measuring methods [M]. Beijing:Seismic Press, 1985:34–97.(in Chinese)) [29] BOCK H. Measuring in-situ rock stresses by borehole slotting[C]// HUDSON J A ed. Comprehensive Rock Engineering. Oxford : Pergamon Press,1993:433–443. [30] CORTHESY R,GUANG He,GILL D E,et al. A stress calculation model for the 3D borehole slotter[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,1999,36(3):493–508. [31] VOIGHT B. Determination of the virgin state of stress in the vicinity of a borehole from measurements of a partial anelastic strain tensor in drill cores[J]. Felsmechanik and Ingenieurgeologi,1968,(6):201– 215. [32] TEUFEL L W. Prediction of hydraulic fracture azimuth from anelastic strain recovery measurements of oriented core[C]// Proceedings of the 23rd U.S. Symposium on Rock Mechanics. Berkeley:SME/AIME, 1982:238–245. [33] STRICKLAND F G,REN N K. Use of differential strain curve London:Taylor and Francis,2006:385–391. [36] KAISER J. Knowledge and research on noise measurements during the tensile stressing of metals[J]. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 1953,24:43–45 (in German). [37] GOODMAN R E. Subaudible noise during compression of rocks[J]. Geological Society of America Bulletin,1963,74:487–490. [38] 丰定祥,谷先荣,杨家岭,等. 关于地下工程有限元分析中初始地 应力场的假定[J]. 地下工程,1982,(2):20–27.(FENG Dingxiang, GU Xianrong,YANG Jialing,et al. Assumptions on initial stress field in FEM analysis of underground engineering[J]. Underground Engineering,1982,(2):20–27.(in Chinese)) [39] 郭怀志,马启超,薛玺成,等. 岩体初始地应力场的分析方法[J]. 岩土工程学报,1983,5(3):64–75.(GUO Huaizhi,MA Qichao, XU Xicheng,et al. The analytical method of the initial stress field for rock masses[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,1983, 5(3):64–75.(in Chinese)) [40] 葛修润. 三峡水利枢纽右岸地下厂房硐室群围岩稳定性分析[R]. 武汉:中国科学院武汉岩土力学研究所,2008.(GE Xiurun. Stability analyses of underground powerhouse caverns in right-bank of the Three Gorges Hydropower Station[R]. Wuhan:Institute of Rock and Soil Mechanics,Chinese Academy of Sciences,2008.(in Chinese)) [41] 白世伟,李光煜. 二滩水电站坝区岩体应力场研究[J]. 岩石力学与 工程学报,1982,1(1):45–56.(BAI Shiwei,LI Guangyu. Research on stress field around dam area of Ertan hydropower station[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,1982,1(1): 45–56.(in Chinese)) [42] 孙广忠,孙 毅. 岩体力学原理[M]. 北京:科学出版社,2011: 17–30.(SUN Guangzhong,SUN Yi. Principle of rock mass mechanics[M]. Beijing:Sciences Press,2011:17–30.(in Chinese)) analysis in predicting the in-situ stress state for deep wells[C]// [43] WU S Y,SHEN M B,WANG J. Jinping hydropower project:main Proceedings of the 21st U. S. Symposium on Rock Mechanics. Rolla: technical issues on engineering geology and rock mechanics[J]. University of Missouri,1980:523–532. Bulletin of Engineering Geology and the Environment,2010,69(3): [34] MATSUKI K , TAKEUCHI K. Three-dimensional in situ stress 325–332.

三维地应力BWSRM测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用.pdf

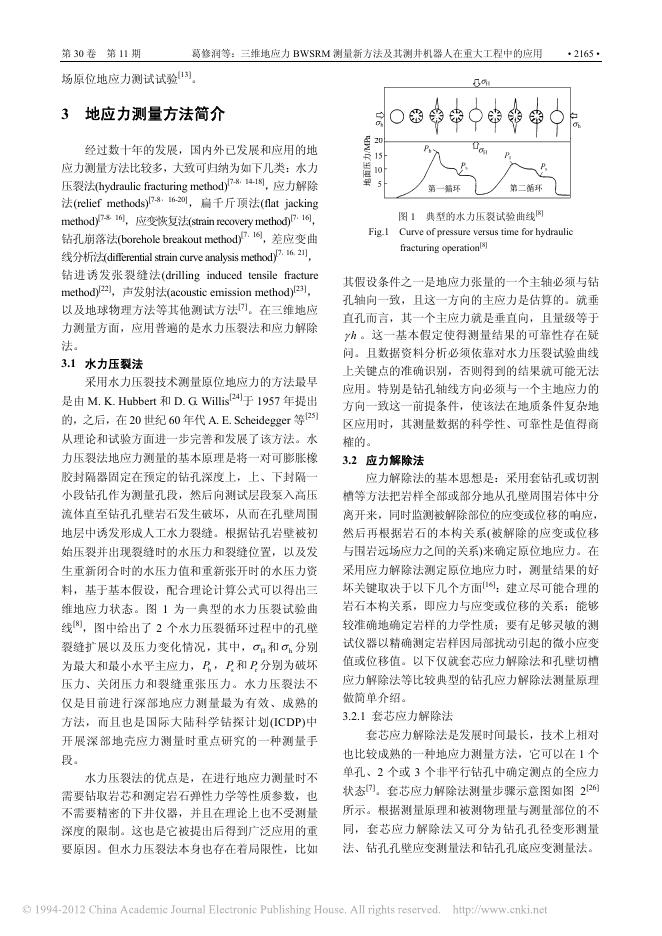

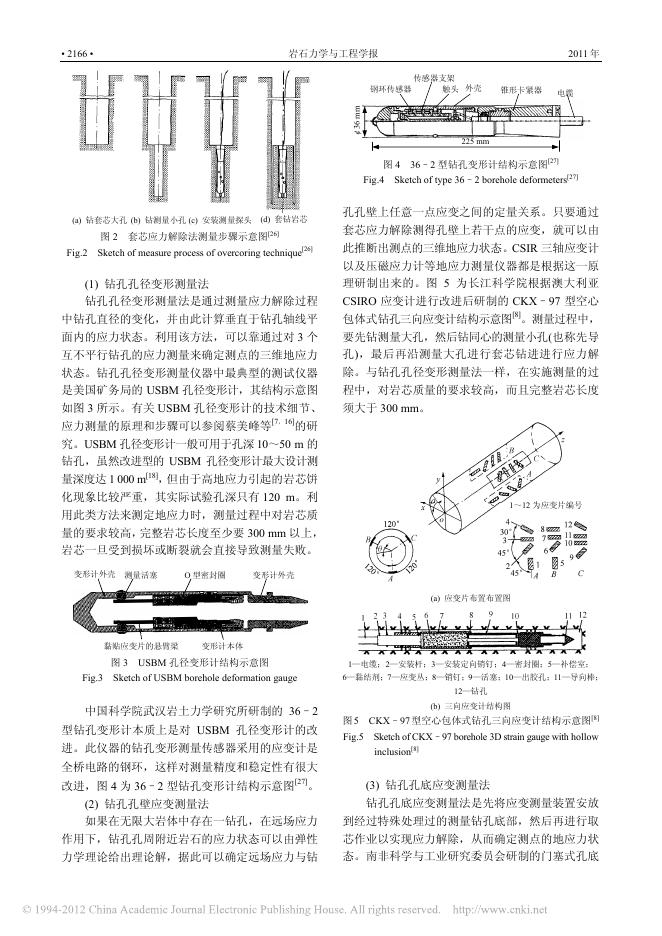

三维地应力BWSRM测量新方法及其测井机器人在重大工程中的应用.pdf