水稻苗情监测技术规范

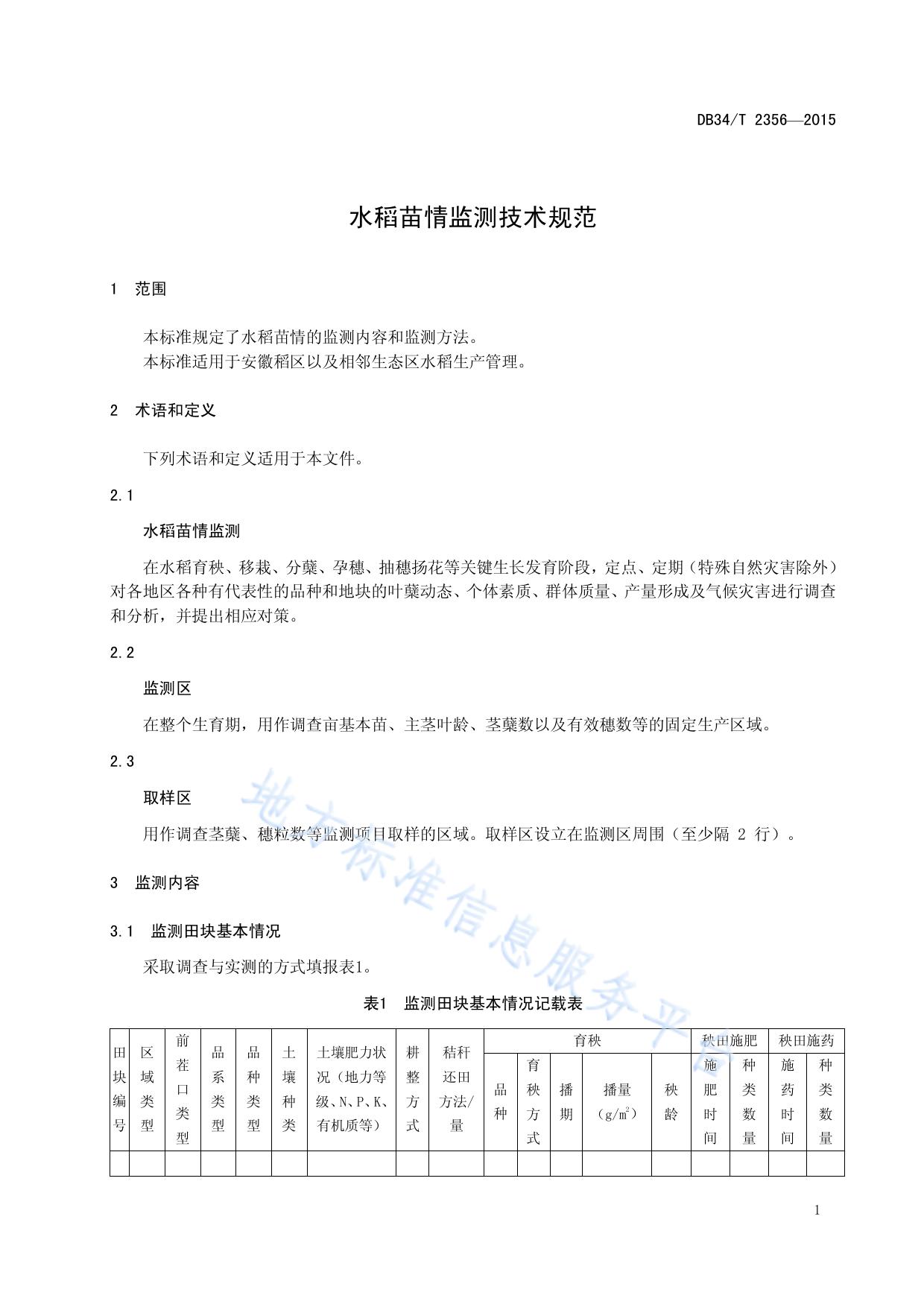

ICS 65.020 B 05 DB34 安 徽 省 地 方 标 准 DB 34/T 2356—2015 水稻苗情监测技术规范 Real Time Monitoring Technical Specification Of Rice Nursery 文稿版次选择 2015 - 03 - 27 发布 安徽省质量技术监督局 2015 - 04 - 27 实施 发 布 DB34/T 2356—2015 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由安徽省农业技术推广总站所提出。 本标准由安徽省农业标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位:安徽省农业技术推广总站、安徽省农业科学院水稻研究所、桐城、肥东、贵 池、望江、天长、霍邱、巢湖、芜湖、肥西、裕安、南陵、无为、定远、全椒、霍山、舒城、宿松、东 至、庐江、来安县(市、区)农业技术推广中心(种植业管理局)。 本标准主要起草人:汪新国、孔令娟、吴文革、陈刚、冯骏、桑亚森、胡润、詹李根、王玉军、蒋 家昆、荚恒斌、崔海龙、陈永龙、赵炜、李松苗、吴晓鹏、张兆冬、陈明桂、储成虎、李建平、虞红宾、 骆广全、徐济春、束孝海、杜孝松。 I DB34/T 2356—2015 水稻苗情监测技术规范 1 范围 本标准规定了水稻苗情的监测内容和监测方法。 本标准适用于安徽稻区以及相邻生态区水稻生产管理。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 水稻苗情监测 在水稻育秧、移栽、分蘖、孕穗、抽穗扬花等关键生长发育阶段,定点、定期(特殊自然灾害除外) 对各地区各种有代表性的品种和地块的叶蘖动态、个体素质、群体质量、产量形成及气候灾害进行调查 和分析,并提出相应对策。 2.2 监测区 在整个生育期,用作调查亩基本苗、主茎叶龄、茎蘖数以及有效穗数等的固定生产区域。 2.3 取样区 用作调查茎蘖、穗粒数等监测项目取样的区域。取样区设立在监测区周围(至少隔 2 行)。 3 监测内容 3.1 监测田块基本情况 采取调查与实测的方式填报表1。 表1 监测田块基本情况记载表 田 区 块 域 编 类 号 型 前 茬 口 类 型 品 品 土 土壤肥力状 耕 秸秆 系 种 壤 况(地力等 整 还田 类 类 种 级、N、P、K、 方 方法/ 型 型 类 有机质等) 式 量 育秧 育 品 种 秧 方 式 秧田施肥 秧田施药 施 种 施 种 播 播量 秧 肥 类 药 类 期 2 龄 时 数 时 数 间 量 间 量 (g/m ) 1 DB34/T 2356—2015 3.2 秧苗素质 主要监测秧龄、苗高、分蘖构成、苗干重、根数等秧苗素质,秧田实地采样,到室内考察并测定, 结果填于表2。 表2 秧苗素质考察记载表 分蘖构成(个) 田块 叶龄 苗高 编号 (叶) (cm) 主 1 叶分 2 叶分蘖 3 叶分 3 叶以上 茎 蘖数 数 蘖数 分蘖数 苗干重 根数 其 (g) (个) 他 3.3 田间管理记载 按表3 内容分期分批逐项调查登记,不得漏记,有多少填报多少。 表3 田间管理记载表-1 田块编号 栽植方式 栽播 栽植日期 2 行株距 cm*cm 穴数/667m 苗/穴 2 基本苗(万/667m ) 表3(续) 田块编号 水分管理 日期 化除 立方米 日期 施肥 方法及用量 日期 种类 数量(kg/亩) 方法 表3(续) 田间管理记载表-2 田块 编号 病虫害 病虫害 调查 发生 用药 用药 使用 用药量 防治 种类 时间 程度 种类 时间 方法 ml 效果 3.4 生育期 主要监测播种期、出苗期、移栽期、够苗期、有效分蘖临界叶龄期、拔节期、孕穗期、抽穗期、成 熟期等关键生育期的叶龄,叶龄为每块田 20-30 苗的平均数。见表4。 表4 水稻生育期与叶龄记载表 田块 播种 编号 日期 出苗期 移栽期 够苗期 日期 叶龄 日期 叶龄 日期 有效分蘖临界 叶龄期 叶 日 叶 龄 期 龄 拔节期 日期 叶 龄 孕穗期 抽穗期 成熟期 日期 叶龄 日期 叶龄 日期 3.5 大田茎蘖动态 主要是叶龄、茎蘖数记载,拔节前大田每隔 5 天查茎蘖数一次,拔节后到齐穗为 7 天一次。 2 叶 龄 DB34/T 2356—2015 见表5。 表5 水稻茎蘖动态记载表 (茎蘖数:万/亩) 1 田块 编号 日 叶 期 龄 2 茎 蘖 数 日 叶 期 龄 3 茎 蘖 数 4 茎 日 叶 蘖 期 龄 数 5 茎 日 叶 蘖 期 龄 数 日 叶 期 龄 6 茎 7 茎 日 叶 蘖 蘖 期 龄 数 数 日 叶 期 龄 齐穗 茎 蘖 数 成熟 茎 日 叶 日 茎蘖 蘖 期 龄 期 数 数 3.6 植株形态监测 主要监测移栽后 15 d、够苗期、拔节期、抽穗期、抽穗后 20 d、成熟期的株高、总茎蘖数、叶面 积指数、分蘖数等植株形态指标,采取调查与实测的方式填报表6。 表6 主要生育期茎蘖干重、叶面积构成 日期 株高(cm) 总茎蘖数 叶面积指数 (万/亩) (LAI) 倒4与 平均单茎绿叶数 倒3叶色比 3.7 气象灾害 采取调查与实测的方式填报表7。 表7 主要气象灾害表 倒伏 田块 发生级别 发生 编号 时间 全县(市、区)倒伏情况 1 2 3 品种 4 面积 倒伏面积 (万亩) (万亩) 发生级别 1 2 3 4 3.8 灌浆速率 主要测定各监测主导品种水稻籽粒干物质重量,折算千粒重,计算灌浆速率。监测内容见表8。 表8 灌浆速率测定记载表 单位:克、克/千粒·天 地 县(市、区 区) 类 型 监 测 点 名 称 所 代表 扬花灌 属 面积 浆始期 类 (万 型 亩) 品种名称品种类型 (日/ 月) 扬花后 扬花后 5d 千 粒 重 扬花后 扬花后 扬花后 扬花后 收获时 15d 20d 25d 30d (_月_日) 10d 灌浆 千粒 灌浆 速率 重 速率 千 粒 重 灌浆 速率 千 粒 重 灌浆 速率 千 粒 重 灌浆 速率 千 粒 重 灌浆 速率 千 粒 重 灌浆 速率 3.9 产量 开展田间与室内考察,以及实产。见表9。 3 DB34/T 2356—2015 表9 理论产量构成与产量记载表 田块号 每穗粒数 穗数(万 2 /667m ) 总粒数 实粒数 结实率 (%) 千粒重 (g) 理论产量 收割产量 2 2 (kg/667m ) (kg/667m ) 地上生物量 2 (g/667m ) 经济 系数 4 监测方法 4.1 监测田块基本情况记载 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 代表区域类型:选填丘陵、山区、畈区、圩区。 土壤种类:按土壤普查资料,填写土种。 土壤肥力:按测土配方施肥标准化验本田土壤,未化验的不填。 耕整方式:机械翻整、畜力翻整、机械浅旋耕、免耕。 秸秆还田:秸秆粉碎还田、秸秆沟埋、秸秆覆盖、秸秆残茬还田等类型及还田量。 水管方式:选填间歇灌溉(自流、提灌或井灌)、湿润灌溉(自流、提灌或井灌)。 水稻类型:选填早籼稻、中籼稻、中粳稻、晚籼稻、晚粳稻。 育秧方式:选填旱育秧、湿润育秧、水育秧、塑盘育秧等。 4.2 秧苗素质考察 4.2.1 秧苗取样方法:湿润育秧和旱育秧,在拔秧前选择有代表性秧苗,以横截秧畦取样 30 株;软 盘育秧在起秧前选择长势较均匀和有代表性的孔穴,从中抽取 30 株。 4.2.2 苗干重测定:指秧苗地上部分经烘箱在 105℃杀青 30 分钟后,降至 80℃再烘 8 小时左右称 重。 4.3 田间管理记载 4.3.1 栽植方式:选填人工移栽、机械插秧、盘育抛栽、无盘旱育抛栽、撒直播(旱或水)、机条播 (旱或水)。 4.3.2 大田密度:测量行株距每田选择 3 点,每点行株距各测 21 丛,求 3 点平均行株距,计算亩 栽丛数;抛栽和直播田块,每田选 3 点,每点划定 1 平方米,数抛丛数和在播苗数,计算亩抛丛数和 直播成苗数。 4.4 生育期记载标准 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 出苗期:80%出苗的日期; 移栽期:秧苗实际移栽到大田的日期; 够苗期:当总茎蘖数达目标产量的适宜穗数的日期; 有效分蘖临界叶龄期:指主茎总叶数减伸长节间数的叶龄期; 拔节期:50%茎杆的基部节间早稻、晚稻长 1 cm、中稻长 2 cm 以上的日期; 孕穗期:50%植株的剑叶叶鞘露出下位叶鞘的日期; 抽穗期:50%抽穗的日期; 成熟期:早稻 90%的谷粒黄熟、穗基部的青谷中米粒已坚硬时;中晚稻饱谷全部黄熟的日期; 全生育期:从播种后至成熟期的天数。 4.5 大田茎蘖动态记载 4 DB34/T 2356—2015 4.5.1 茎蘖数:直播田从 4 叶期,移栽、抛栽田返青期开始。 ——抛移栽时,每田选 3 点,每点连续纵横各数 10 丛(穴)的茎蘖数(含 2 叶以上的蘖,只有 1 叶小蘖不计),共 60 丛(穴); ——抛栽田块,每点调查 1 平方米。 ——计算平均每亩茎蘖苗数。 4.5.2 叶龄:在秧苗 3 叶期前后,于秧田选择有代表性秧苗 20 株,盘育秧在 20 个孔穴中每孔穴选择 一株有代表性的苗,分别用红印泥和号码章标记主茎叶位(不包括不完全叶)。 4.5.3 叶龄记载方法:主茎某一叶片完全抽出(叶枕与前一叶位叶枕平齐),后一叶位的叶片还未露 出时,此时叶龄记载为其叶位数(整数),主茎新叶没有完全抽出,如主茎第 6 位叶完全抽出,第 7 叶位的叶片已抽出的长度估计占其完全抽出长度的 3/10 时,此时叶龄=6+3/10=6.3,记录 6.3 叶。 ——移栽时,将从 20 个标定株,分两处栽插(或抛)到监测大田中,并插标标记株号。 ——活棵后记载标记叶片叶龄,至主茎剑叶完全抽出时止。 ——主茎每抽出展开一片新叶都要用红印泥或号码章进行标记。 4.5.4 大田茎蘖动态监测时间:拔节前大田每隔 5 天查茎蘖数一次,拔节后到齐穗为 7 天一次。 4.6 植株形态主要记载标准 4.6.1 株高:从最上方一个发根节至最上一片叶的顶端或穗顶端(不包括芒)的高度。 4.6.2 单株茎蘖数及各种大、中、小蘖的比例,在够苗期和拔节期测定。 4.6.3 叶面积指数:指单位面积上总绿色叶面积与单位面积的比值。 ——叶面积测定方法较多,本方案采用直接测定法,即叶长×叶宽×指数(水稻一般为 0.75)。 ——将全穴主茎和分蘖所有的绿叶,逐叶量取长度及宽度(最宽度)各叶分别计算叶面积,将各叶 叶面积相加,统一乘以 0.75,得穴叶面积,再计算出全田叶面积和叶面积指数。 ——够苗期后要区分有效和无效叶面积,通过套圈分蘖追踪,凡有效分蘖临界期后发生的分蘖的叶 面积算无效叶面积。 4.6.4 叶片测量:叶宽为一叶最宽处的宽度,叶长为叶枕至叶尖的距离。 2 叶面积指数(LAI) = 单株叶面积×每 667m 株数 2 667m 地面积 4.6.5 不同叶龄期的叶色。 ——于够苗期,拔节期,孕穗期,抽穗期,乳熟期(抽穗后 20 天)。 ——用比色卡观测心叶下倒 3、倒 4 叶的叶色。 ——每次均应选择代表群体叶色的典型植株的 20 个单茎进行测定。 4.6.6 倒伏程度分为 4 个级别:分直、斜、倒、伏四级。 ——直,直立或地面角大于 75°; ——斜,植株与地面角为 45°以上; ——倒,植株与地面角为 45°以下; ——伏,植株倒伏贴地。 4.7 灌浆速率监测方法 4.7.1 监测次数:从扬花后 5 天开始,每隔 5 天监测 1 次,收获时监测最后一次,共监测 6-7 次。 4.7.2 取样方法:于开花期分别标注生育进程一致的样点(4 处),顺次在样点中随机抓取 2 穴进行 测定。 5 DB34/T 2356—2015 4.7.3 测定方法:105℃烘籽粒 15 分钟杀青,70℃烘 8 小时左右至恒重(放入干燥器冷却至室温时 称重,重量不变则为恒重),测定籽粒干重,计算灌浆速率。 4.7.4 计算方法: 灌浆速率(g/千粒·d)=(Gn+5-Gn)/5。 其中: Gn+5 —— 第(n+5)天的千粒干重(g) ; Gn —— 第 n 天千粒干重(g) 。 4.7.5 千粒重折算方法: 千粒重(克)=千粒干重(恒重)÷(1-Hs), 其中: Hs —— 中籼稻按标准含水量 13.5%折算。 各监测点按要求时间进行监测,当天或次日 12 时前报送监测结果。 监测结果填写表10。 表10 水稻生产成本和效益核算表 项 目 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 2 水稻产值(元/667m ) 2 其中主产品产值(公斤、元/667m ) 2 副产品产值(公斤、元/667m ) 项 目 2 育秧(个、元/667m ) 耕作(个、元/667m2) 2 劳动 移栽(个、元/667m ) 用工 大田管理(个、元/667m2) 收获(个、元/667m2) 小计(个、元/667m2) 种子(元/667m2) 2 肥料(元/667m )1、 2、 3、 4、 5、 物质 费用 农药(元//667m2)1、 2、 3、 4、 5、 2 灌溉(元/667m ) 机械耕作(元/667m2) 2 机械插秧(元/667m ) 机械收获(元/667m2) 6 DB34/T 2356—2015 表 10(续) 项 目 数 量 单 价 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 金 额 2 物质 费用 其他(元/667m )1、 2、 小计(元/667m2) 2 其他费用(元/667m ) 2 总成本(元/667m ) 2 收益(元/667m ) 4.8 产量结构记载标准 4.8.1 成穗率:考查分蘖观察点丛的有效穗数(实粒数 5 粒以上),除以最高峰期茎蘖数。 4.8.2 有效穗数:每田选有代表性 3 点,每点纵横各数 10 丛(穴)共 20 丛(穴)有效穗数。 4.8.3 每穗总粒数、实粒数、结实率:在测定有效穗的同时,取单丛(穴)有效穗数与本点平均丛(穴) 有效穗数相近的 2 丛(穴)稻株,齐地面割,进行室内考查,每田室内共考查 6 丛(穴),取平均数; 撒直播和抛栽田块每点查 1 平方米。 ——实粒采取水漂法,浮在水上面的为空瘪粒。 4.8.4 千粒重:以晒干扬净的籽粒(稻谷标准水分粳稻 14.5%、籼稻 13.5%)为标准,混匀样品和分 样后,任取千粒重称其重量,以两次重量相差不大于其平均值的 3%为准。 4.8.5 谷草比:室内考察齐地面割的稻株,将稻谷与秸杆烘干至零水分称重,计算谷草比;谷秆相加 后计算亩生物产量。 2 4.8.6 亩实产:稻谷实收晒干扬净,计算 667m 标准水份稻谷的重量。 4.9 生产成本与效益核算 2 4.9.1 产值:出售本田的全部稻谷和秸杆并折算成 667m 的实际收入(未出售比照同等水平),秸杆 废弃可不作收入。 2 4.9.2 劳动用工:每 667m 大田的实际用工,一般按整劳动力 8 小时工作量为 1 个工,育秧工应按所 栽大田平均分摊。 4.9.3 工值:按当地从事水稻生产的不同季节、不同劳动强度的当时报酬计算。 4.9.4 自留种子:农户自留的种子按实际出售的商品稻谷价格计算。 4.9.5 物质费用:按实际支出计算。 4.9.6 其他费用:指其他直接生产费用。 4.10 取样方法 4.10.1 根据田块大小及田间生长状况定取样方法,保证样点具有代表性和分布均匀。 4.10.2 多点取样法:对小田块,采用 3-5 点取样。 4.10.3 随机取样法:对生长不均匀田块,随机取样法使总体内每一个体被抽取为样本的机会相等。具 体分系统抽样法和分层抽样法。 4.10.3.1 系统抽样法:是在观察田内按一定的间隔(穴数和行数)抽取一个样本。 ——例如,除边行外,可每隔 5 穴(10 穴或更多)取一个样本,直到取得你所需要样本数为止。 4.10.3.2 分层抽样法:根据试验区或观察田作物生长好坏,划分成若干大小不一的区(层次),后按 比例分区取样,混合测定。 ——如某区一等苗 30%,二等苗 60%,三等苗 10%,若共取 10 穴样本,则一等苗 3 穴,二等 7 DB34/T 2356—2015 苗 6 穴,三等苗 1 穴。然后再测定这 10 穴样本平均值。 ——这种抽样方法适于苗数的调查。 4.11 田间档案 田间观察的原始记载簿和存档簿,一田两簿,以便年际间对照分析。 4.12 苗情报告 4.12.1 在大田茎蘖消长期,每旬逢 5、逢 10 各观察上报一次;拔节后至抽穗阶段,每星期二观察填 报一次。 4.12.2 特殊情况,开展应急调度监测。记载表填写要求,不错报,不漏报,不重报。 4.12.3 分析报告要求,内容丰富,点面结合,分析有据。 _________________________________ 8

水稻苗情监测技术规范

水稻苗情监测技术规范